伊犁河谷矿山地质评价与生态恢复对策

伊犁河谷矿山地质环境评价分析与生态恢复治理对策

赵玉灵1, 杨金中1, 孙卫东2, 于浩2, 邢宇1,

陈栋1, 马新营1, 王体鑫1, 王聪1

更多资料,添加微信

复制微信号

摘要:

为进行伊犁河谷矿山地质环境评价分析与生态恢复治理对策研究,该文基于遥感影像提取的伊犁河谷矿山开发状况与矿山地质环境遥感调查结果,结合多源地质资料、人文数据和气象资料,运用层次分析法,构建层次结构模型,对伊犁河谷矿山环境进行了分析评价。结果显示,伊犁谷地严重区分布较为集中,占伊犁河谷总面积的4.61%; 较严重区与一般严重区呈现连片分布,且互为交叉,界线不太分明; 一般严重区主要分布在极高山区、中高山区及低山丘陵区; 无影响区主要分布在伊犁河谷中部冲积平原区和昭苏盆地平原区。生态承载力高的地区主要集中在中部,除去昭苏县和特克斯县的南部、尼勒克县的东部边缘地带与霍尔果斯的北部地区,其他地区生态承载力相对比较高。研究结果可为伊犁河谷生态环境可持续发展及矿山资源的合理开发提供基础数据和技术支撑,亦可为干旱半干旱区矿山地质环境监测评价提供范例。

0 引言

生态文明建设是统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局的重要内容。在矿业活动中,深入学习贯彻习近平生态文明思想,贯彻资源与环境并重的国策,坚持协调发展、可持续发展,发展绿色矿业,已经成为社会共识。开展矿山开发全流程监管,快速查明矿山开发损毁土地情况、矿山生态保护修复情况,有效评估矿山开发引发的生态环境风险和资产价值变化情况,及时提出矿山环境保护修复的对策建议,是当前国家矿产资源开发监管工作的迫切需求。当前,我国已初步建成全天候全天时矿山环境遥感监测技术体系,应用同一的技术标准、技术流程,完成了自2016年以来的全国矿山地质环境遥感监测工作,初步满足了国家矿山地质环境监管工作的需求。如何根据不同景观区的特点,开展重点区域的全过程、全要素矿山地质环境监测评估,进一步形成全域共性同一、地方个性明显的全国矿山地质环境监测评估体系是当前遥感技术研究的热点,也是落实“源头严防、过程严管、后果严惩”全流程监管要求的重要举措。

新疆伊犁河谷具有多种多样的成矿地质条件,是我国少数已发现矿产品种比较齐全的地区之一。该区矿山资源开发历史悠久。长期的矿业活动,为伊犁的经济和社会发展做出了重大贡献,但同时也产生了一些负面影响,如改变或破坏了矿山及其周边原有的自然地形地貌,带来了景观破坏、土地损毁、生物多样性降低等多种矿山地质环境问题。以伊犁河谷为研究区,开展干旱半干旱区矿山地质环境监测评估,对于丰富和发展全国矿山地质环境监测评估体系具有重要意义。本文以区域遥感监测成果和多源人文、经济、地理、地质等资料为基础,综合利用遥感技术、GIS技术和层次分析法,开展伊犁河谷矿山地质环境评价研究,探讨分析伊犁河谷矿山地质环境修复治理措施,希冀为矿山地质环境监测评估研究建立西部干旱半干旱区案例,并为区域矿山环境综合治理、生态伊犁建设、矿山经济可持续发展等提供基础数据和技术支撑。

1 研究区概况及数据源

1.1 研究区概况

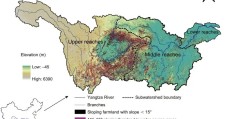

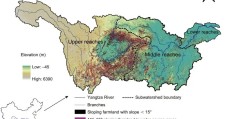

伊犁河谷处于我国干旱半干旱气候带的西端,位于新疆天山山脉西部,呈喇叭型向西敞开,北、东、南三面环山; 北面有NW—SE走向的科古琴山、婆罗科努山,南有NE—SW走向的哈克他乌山和那拉提山,中部有乌孙山、阿吾拉勒山等横亘,构成“三山夹两谷”的地貌轮廓。区域行政区划包括霍尔果斯市、霍城县、伊宁市、伊宁县、尼勒克县、察布查尔锡伯自治县、巩留县、新源县、昭苏县和特克斯县,面积约5.5万km2。

伊犁河谷矿产资源十分丰富,发现86种矿藏,储量丰富。截至2021年底,伊犁区域内有效采矿权148宗,其中煤矿9宗,铁矿2宗,铜矿3宗,水泥用灰岩9宗,建筑用砂45宗,砖瓦用黏土60宗,其余资源20宗,开采矿种主要为煤矿、水泥用灰岩、建筑用砂、砖瓦用黏土等。新疆最大的金矿——阿希金矿和大型露天开采煤矿——新疆庆华煤矿与皮里青煤矿均集中分布于伊宁县。区域矿产资源开发历史悠久,开发方式多样,煤炭、金属、非金属矿产齐全,是开展干旱半干旱区矿山地质环境监测评估研究的有利区之一。

1.2 数据源

1.2.1 遥感数据

收集2021年土地变更调查遥感数据(空间分辨率优于2.5 m),为本次研究的主要数据源。

1.2.2 专题信息数据

收集了草地、林地、湿地、地表水、荒漠化、构造、岩性组合、地灾、断裂等数据。

1.2.3 基础地理信息数据

收集整理了伊犁河谷数字高程模型(digital elevation model,DEM)、地貌、坡度、行政区划等数据。

1.2.4 统计数据

收集整理了人口、经济数据、降雨量、功能区划分、区域重要程度等数据。

2 矿山地质环境遥感调查

2.1 矿山地质环境遥感解译

以2021年土地变更调查遥感数据(空间分辨率优于2.5 m)为主要数据源,根据遥感影像的光谱特征、纹理特征及空间位置建立矿山开发状况及修复治理情况的遥感解译标志; 在ArcGIS平台上,提取了2021年伊犁河谷采矿占损土地、矿山恢复治理土地及矿山地质灾害、矿山环境污染等矿山环境状况信息,同时完成了野外查证工作,解译正确率在95%左右。

遥感解译和信息提取结果显示: 2021年,区域采矿占地总面积为36 070.23 hm2,占研究区面积的0.66%。其中,采矿损毁土地面积为34 062.84 hm2,占比94.43%; 恢复治理土地面积为2 007.39 hm2,占比5.57%。在采矿损毁土地面积中,采场挖损土地6 769.08 hm2,占研究区总面积的0.12%; 固体废弃物压占土地2 631.42 hm2,占研究区总面积的0.05%; 中转场地压占土地3 594.91 hm2,占研究区总面积的0.07%; 矿山建筑压占土地1 272.94 hm2,占研究区总面积的0.02%; 采矿塌陷损毁土地21 801.87 hm2,占研究区总面积的0.40%。

2.2 区域主要矿山地质环境问题调查

2.2.1 矿山地质灾害

长期的矿业活动在区域形成了较为严重的矿山地质灾害。采空区地面塌陷是地下开采矿山常见的地质灾害。在伊犁河谷的现有采矿权中,涉及煤矿14个、铁矿5个、锰矿1个、铜矿5个、铅矿6个、镍矿2个、钼矿2个和金矿2个。区域大多数矿山的开采方式为井工开采。区域采矿塌陷面积为21 801.87 hm2。采矿塌陷引发的问题比较突出,由采矿引发的地面塌陷,集中连片出现,触目惊心,急需恢复治理。在煤矿区内,由于采空范围过大,引发了一系列地质灾害,例如地面塌陷(图1)、公路塌陷、建筑物开裂等,这些地质灾害已经严重影响区域经济社会发展,给周围居民的生活和生产带来负面影响。采矿掘进面高差大、边坡陡立的矿山,也时常发生崩塌、滑坡等地质灾害。

生态文明建设是统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局的重要内容。在矿业活动中,深入学习贯彻习近平生态文明思想,贯彻资源与环境并重的国策,坚持协调发展、可持续发展,发展绿色矿业,已经成为社会共识。开展矿山开发全流程监管,快速查明矿山开发损毁土地情况、矿山生态保护修复情况,有效评估矿山开发引发的生态环境风险和资产价值变化情况,及时提出矿山环境保护修复的对策建议,是当前国家矿产资源开发监管工作的迫切需求。当前,我国已初步建成全天候全天时矿山环境遥感监测技术体系,应用同一的技术标准、技术流程,完成了自2016年以来的全国矿山地质环境遥感监测工作,初步满足了国家矿山地质环境监管工作的需求。如何根据不同景观区的特点,开展重点区域的全过程、全要素矿山地质环境监测评估,进一步形成全域共性同一、地方个性明显的全国矿山地质环境监测评估体系是当前遥感技术研究的热点,也是落实“源头严防、过程严管、后果严惩”全流程监管要求的重要举措。

新疆伊犁河谷具有多种多样的成矿地质条件,是我国少数已发现矿产品种比较齐全的地区之一。该区矿山资源开发历史悠久。长期的矿业活动,为伊犁的经济和社会发展做出了重大贡献,但同时也产生了一些负面影响,如改变或破坏了矿山及其周边原有的自然地形地貌,带来了景观破坏、土地损毁、生物多样性降低等多种矿山地质环境问题。以伊犁河谷为研究区,开展干旱半干旱区矿山地质环境监测评估,对于丰富和发展全国矿山地质环境监测评估体系具有重要意义。本文以区域遥感监测成果和多源人文、经济、地理、地质等资料为基础,综合利用遥感技术、GIS技术和层次分析法,开展伊犁河谷矿山地质环境评价研究,探讨分析伊犁河谷矿山地质环境修复治理措施,希冀为矿山地质环境监测评估研究建立西部干旱半干旱区案例,并为区域矿山环境综合治理、生态伊犁建设、矿山经济可持续发展等提供基础数据和技术支撑。

1 研究区概况及数据源

1.1 研究区概况

伊犁河谷处于我国干旱半干旱气候带的西端,位于新疆天山山脉西部,呈喇叭型向西敞开,北、东、南三面环山; 北面有NW—SE走向的科古琴山、婆罗科努山,南有NE—SW走向的哈克他乌山和那拉提山,中部有乌孙山、阿吾拉勒山等横亘,构成“三山夹两谷”的地貌轮廓。区域行政区划包括霍尔果斯市、霍城县、伊宁市、伊宁县、尼勒克县、察布查尔锡伯自治县、巩留县、新源县、昭苏县和特克斯县,面积约5.5万km2。

伊犁河谷矿产资源十分丰富,发现86种矿藏,储量丰富。截至2021年底,伊犁区域内有效采矿权148宗,其中煤矿9宗,铁矿2宗,铜矿3宗,水泥用灰岩9宗,建筑用砂45宗,砖瓦用黏土60宗,其余资源20宗,开采矿种主要为煤矿、水泥用灰岩、建筑用砂、砖瓦用黏土等。新疆最大的金矿——阿希金矿和大型露天开采煤矿——新疆庆华煤矿与皮里青煤矿均集中分布于伊宁县。区域矿产资源开发历史悠久,开发方式多样,煤炭、金属、非金属矿产齐全,是开展干旱半干旱区矿山地质环境监测评估研究的有利区之一。

1.2 数据源

1.2.1 遥感数据

收集2021年土地变更调查遥感数据(空间分辨率优于2.5 m),为本次研究的主要数据源。

1.2.2 专题信息数据

收集了草地、林地、湿地、地表水、荒漠化、构造、岩性组合、地灾、断裂等数据。

1.2.3 基础地理信息数据

收集整理了伊犁河谷数字高程模型(digital elevation model,DEM)、地貌、坡度、行政区划等数据。

1.2.4 统计数据

收集整理了人口、经济数据、降雨量、功能区划分、区域重要程度等数据。

2 矿山地质环境遥感调查

2.1 矿山地质环境遥感解译

以2021年土地变更调查遥感数据(空间分辨率优于2.5 m)为主要数据源,根据遥感影像的光谱特征、纹理特征及空间位置建立矿山开发状况及修复治理情况的遥感解译标志; 在ArcGIS平台上,提取了2021年伊犁河谷采矿占损土地、矿山恢复治理土地及矿山地质灾害、矿山环境污染等矿山环境状况信息,同时完成了野外查证工作,解译正确率在95%左右。

遥感解译和信息提取结果显示: 2021年,区域采矿占地总面积为36 070.23 hm2,占研究区面积的0.66%。其中,采矿损毁土地面积为34 062.84 hm2,占比94.43%; 恢复治理土地面积为2 007.39 hm2,占比5.57%。在采矿损毁土地面积中,采场挖损土地6 769.08 hm2,占研究区总面积的0.12%; 固体废弃物压占土地2 631.42 hm2,占研究区总面积的0.05%; 中转场地压占土地3 594.91 hm2,占研究区总面积的0.07%; 矿山建筑压占土地1 272.94 hm2,占研究区总面积的0.02%; 采矿塌陷损毁土地21 801.87 hm2,占研究区总面积的0.40%。

2.2 区域主要矿山地质环境问题调查

2.2.1 矿山地质灾害

长期的矿业活动在区域形成了较为严重的矿山地质灾害。采空区地面塌陷是地下开采矿山常见的地质灾害。在伊犁河谷的现有采矿权中,涉及煤矿14个、铁矿5个、锰矿1个、铜矿5个、铅矿6个、镍矿2个、钼矿2个和金矿2个。区域大多数矿山的开采方式为井工开采。区域采矿塌陷面积为21 801.87 hm2。采矿塌陷引发的问题比较突出,由采矿引发的地面塌陷,集中连片出现,触目惊心,急需恢复治理。在煤矿区内,由于采空范围过大,引发了一系列地质灾害,例如地面塌陷(图1)、公路塌陷、建筑物开裂等,这些地质灾害已经严重影响区域经济社会发展,给周围居民的生活和生产带来负面影响。采矿掘进面高差大、边坡陡立的矿山,也时常发生崩塌、滑坡等地质灾害。

3 评价研究方法

3.1 层次分析法

层次分析法是美国运筹学家匹茨堡大学教授萨蒂于20世纪70年代初提出的一种层次权重决策分析方法。该方法将一个复杂的多目标决策问题作为一个系统,将目标分解为多个目标或准则,进而分解为多指标(或准则、约束)的若干层次,通过定性指标模糊量化方法算出层次单排序(权数)和总排序,以作为目标(多指标)、多方案优化决策的系统方法。计算步骤分为: ①建立层次结构模型; ②构造判断(成对比较)矩阵; ③层次单排序及其一致性检验(层次单排序随机一致性比例<0.10时,可认为评价指标重要性分配合理、判断矩阵具有满意的一致性,经层次分析法确定的权重分配合理;>

3.2 矿山地质环境评价方法体系

矿山地质环境是由采矿活动引发的、损害或影响矿区及其周边的岩石、土地、水、大气、生态组成的复杂环境。矿山地质环境评价的目的是为政府有关部门监管、规划与治理矿山地质环境,评估采矿活动、矿山生态修复活动等对矿区及周边环境的影响程度,为矿山生态保护修复等提供参考依据。本文依据中华人民共和国地质矿产行业标准《矿产资源开发遥感监测技术规范(DZ/T 0266—2014)》中所确定的矿山地质环境评价体系,在矿山地质环境调查研究的基础上,采用专家打分与层次分析法相结合的方法,确定评价单元,建立评价体系,对伊犁河谷矿山地质环境质量优劣做出评判和等级划分,为政府提供决策依据,其中,采用的评价网格大小为1 km×1 km。

3.3 评价因子选择及层次结构模型构建

矿山环境不是受到单一因素的影响,而是多种因素综合作用的结果。根据伊犁河谷矿山环境特征,矿山地质环境评价需遵循客观性、实用性和科学性,评价目的具有明确性、切实性和针对性的原则。本文选定了自然地理、基础地质、资源损毁和地质环境等4个评价要素。评价因子选定为地形地貌、降雨量、植被覆盖度、区域重要程度、构造、岩性组合、边坡结构、开采矿山密度、开采强度、主要开采方式、主要矿种、占用土地比例、地质灾害、地灾隐患、污染、生态环境恢复治理等16个。通过评价目标层、评价要素层和评价因子层3个层次,建立层次结构模型,包括目标层A(决策层)、要素层C(准则层)和因子层P(方案层)(图3)。

3.4 矿山地质环境质量综合评分与评价等级计算

3.4.1 矿山地质环境质量综合评分

根据权重矩阵及因子层的分值,计算矿山地质环境质量综合评分。

3.4.2 评价等级值计算

为了使最终的矿山地质环境评价结果具有可比性,必须建立评价等级标准值。本文根据专家经验及相关的标准,建立矿山地质环境综合评定等级分为4级,即0级,无影响区,[0,40]; 1级,一般影响区,(40,50]; 2级,较严重影响区,(50,60]; 3级,严重影响区,(60,100]。

4 伊犁河谷矿山地质环境评价分析

4.1 构建判断矩阵及一致性检验

4.1.1 构建判断矩阵

采用Saaty提出的一致矩阵法(1~9标度法),即不把所有的因素放在一起比较,而是将矿山环境因子两两进行重要性比较; 采用相对尺度,将比较结果以重要性标度值1~9(及其倒数)来表示,即得到判断矩阵。一般用aij表示,意思是要素i与要素j重要性的比较结果(表1)。在同一目标层下,对各个指标层中的指标相互比较,并按照准确程度评定等级。计算权重,则需要首先计算矩阵特征向量值,得到最大特征根值,用于下一步的一致性检验。

表1 自然地理因子C1-P权重矩阵

4.1.2 计算因子权重

视各准则层和指标层对矿山地质环境影响的程度,主要采用专家打分和层次分析法相结合的方法来确定。计算出了各准则层对目标层的排序的权重(表2)和指标层各因子及权重(表3)。

表2 准则层对目标层权重(A-C)

表3 指标层评价因子及权重

4.2 矿山地质环境综合评价

依据表3指标层各评价因子的权重及各因子标准化分值,利用空间叠置分析功能,得到区域矿山地质环境综合评价结果(图4)。

伊犁河谷矿山地质环境严重影响区面积为2 514.65 km2,占全区面积的4.61%; 较严重影响区面积为18 143.14 km2,占全区面积的33.24%; 一般影响区面积为15 874.99 km2,占全区面积的29.08%; 无影响区面积为18 051.66 km2,占全区面积的33.07%(表4)。

表4 伊犁河谷矿山环境分区面积统计

除严重区分布较为集中外,较严重区与一般严重区呈现连片分布,且互为交叉,界线不太分明。严重影响区主要分布在伊宁市、伊宁县、巩留县、霍城县和察布查尔锡伯自治县的冲积平原上。按行政区划统计,严重影响区主要分布在霍城县东南部、伊宁市中西部、伊宁县中西部、察布查尔锡伯自治县中部及东南部、巩留县中部及东部,特克斯县西北部。野外检查验证表明,6个严重区与实际验证情况吻合度很高,建议关注伊宁市、霍城县、伊宁县、察布查尔西伯自治县的矿山地质环境问题。较严重影响区主要分布在察布查尔西伯自治县北部、伊宁市中部南部、伊宁县南部、巩留县南部、新源县中部西部。一般严重区主要分布在极高山区、中高山区及低山丘陵区。无影响区主要分布在伊犁河谷中部冲积平原区和昭苏盆地平原区。

运用生态足迹法对伊犁河谷生态承载力进行模拟计算,结果显示,在伊犁河谷地区,相对而言,生态承载力高的地区主要集中在中部,除去昭苏县和特克斯县的南部、尼勒克县的东部边缘地带与霍尔果斯的北部地区,其他地区生态承载力相对比较高。

5 恢复治理措施及保护对策建议

5.1 做好矿山生态修复规划,分区分类分级开展矿山地质环境恢复治理

全面贯彻落实“尊重自然、顺应自然、保护自然”的理念,加强规划,按照不同矿种、不同地貌单元以及与人类生活生产关系密切程度等,针对不同类型生态治理区提出分区分策的生态修复治理建议。以采矿区为基本单元,综合考虑采矿点及周边地质环境以及因采矿活动引发的矿山地质环境问题等,对于具有自然恢复条件的矿山,充分发挥生态系统自身修复能力,增强矿山自我修复功能,促进植被有效恢复; 对较难自然恢复的矿山,开展工程治理,通过加速修复进程、提升修复效能、植被重建等措施,引导区域生态系统逐步修复。区域地广人稀,加之治理资金有限,可以划分为重点治理区和一般治理区。靠近高速路、国道、省道、村庄和周边人类活动频繁的矿区,宜作为重点治理区,进行全场地修复治理; 位置偏远或人类活动不太频繁的矿区可以作为一般治理区,应在消除地质灾害风险的基础上,采取有限工程措施,进行适度治理。

针对采取工程治理的矿坑、渣山,可采用“削坡+有机肥+泥页岩+混播+无纺布覆盖”土壤重构、植被复绿的技术模式,即削坡使边坡角小于25°并压实,将牲畜粪便与粉碎后的泥页岩按质量比1:3混合覆盖30 cm; 选取当地优质的适宜高海拔地区生长的多年生禾本牧草,按照一定比例进行混播; 播种后压实、覆盖无纺布,促进种子萌发。在表土替代的选择上,可利用粉煤灰、煤矸石、亚黏土等材料制作表土,进行土壤重构; 亦可利用牧区充足的牲畜粪便,采用渣山风化的泥岩和粉砂粉末混合牲畜粪便等有机肥,代替土壤。要加强乡土植物,尤其是适应采矿废弃地的、具有强忍耐性和可塑性的自然定居的乡土植被的利用。

为了减轻人为灾害,改善矿区生态环境,平安文明生产,对采空塌陷区必须综合治理。采空塌陷区综合治理应该采取预防为主、防治结合的原则。牧业在伊犁河谷地区占据着相当重要的地位。草地承担着区域重要的经济保障功能。采空塌陷破坏了大片的草地,导致牧民生产力水平下降。因此,采空塌陷的防治和治理尤为重要。在开采设计时,应充分考虑塌陷防治措施,并在开采过程中认真实施,包括在采矿过程中所采用减塌、防塌技术和措施,如充填采矿法、条带采矿法,多煤层、多工作面协调采矿法和井下支护及岩层加固技术。对未塌陷区进行塌陷危害性评价,圈定危险区域,做好预防工作; 对塌陷区应做好搬迁安置工作。对于塌陷深度较浅的区域,可以采取工程和生物等综合治理措施,恢复草地或耕地; 对于塌陷较深的区域,大致平整后可做光伏基地。

5.2 加强固体废弃物综合利用

随着矿山资源的开采,大量的固体废弃物不仅压占土地,破坏地貌、植被、生态环境变化,更潜存山体崩塌、滑坡、垮坝等地质灾害。固体废弃物综合利用,既可减少环境污染,又可提高资源利用率,最重要的是改善人们的生活环境。废石和尾矿的无害化处理与综合利用,要遵循循环经济发展模式、走可持续发展之路,是一种必不可少的生态文明建设的重要环节。科技创新是解决问题的重要的内在动力,提高现有的采选矿技术,采用新工艺、新技术,更新、改造旧设备,减轻“三废”污染; 主要的方法有重-磁-浮法、溶剂萃取法、电极回收法、电解气浮法、微生物浸出法。伊犁境内的矿业开发尚处于初级阶段,大多数矿山直接售卖原材料,经济效益较低。要加强废石和尾矿的再利用,推进和加强废石废渣的井下充填工作,回填采空区; 废石、尾矿可作为建筑材料,可制成砖瓦、水泥、玻璃、铸石、玻璃陶瓷(建筑微晶玻璃),可作为混凝土的骨料和铺路材料; 金属尾矿可制成空气或泡沫制品,用作建筑隔砌块或充填材料及结构材料等。

要促进由矿产品原材料生产向深加工产品转变。建筑用砂矿在开采后,可以与商砼一起,既可减少原材料的运输和中转场地的使用,也可增加经济效益; 煤矿开采后,可以开展“煤直接液化”“煤制乙二醇”“煤制气”等深加工。

5.3 调整产业结构,优化工业布局

综合考虑当地的地形、地貌、土地类型、矿山分布、经济发展状况等多种因素,根据伊犁河谷矿山地质环境评价图和生态承载力分析图中严重影响区、较严重影响区和一般影响区的分布,合理规划布局,以减少或杜绝掠夺式经营和破坏生态环境的事件再次发生,确保当地经济可持续发展。要根据当地的地质环境特点,按照经济发展与环境保护相协调的要求,在资源开发利用中实行生态环境优先的政策,遵循自然规律,按照不同区域的资源禀赋和环境功能,划定优化开发、重点开发、限制开发和禁止开发区域,确定适宜的发展方向和政策,优化产业结构和工业布局。按照集约型的经济增长方式合理采矿,杜绝私挖乱采,坚决取缔小煤窑、小矿点。

5.4 加强自然资源开发全过程监管

按照“谁损毁,谁治理”的原则,由采矿权人承担矿山生态修复责任,其矿山生态修复责任不因采矿权终止而免除; 未取得采矿许可证擅自采矿的或者超越批准的矿区范围采矿的,非法开采行为除依法承担法律责任外,还应承担生态修复责任。切实加强矿山地质环境保护工作,防止地质灾害; 加强矿山开采的事前、事中、事后监管,利用3S技术,建立矿山地质环境动态数据库,实现矿山环境的动态监测; 依法依规,督促矿山企业按期开展矿山地质环境治理和土地复垦工作。伊犁河谷生态环境比较脆弱,表土层比较薄,水分的缺乏导致天然植被一旦破坏,自然恢复难度巨大,应加大矿山地质环境治理和土地复垦方案审查和实施情况监督。有些矿山采场暂停或者关闭后,并没有做任何修复平整工作,任由采场千疮百孔、大片的草地被毁坏; 部分矿山存在无证开采、越界开采等现象,说明相关管理部门存在监管不力、履行职责不到位,甚至执法不严、违法不究的现象。宜加大监管、处罚力度,依法严厉查处各类环境违法行为,坚决杜绝行政不作为现象。

6 结论

1)运用层次分析法,构建层次结构模型,可有效开展以伊犁河谷为代表的干旱半干旱区矿山地质环境分析评价。本文选用4个评价要素、16个评价因子,构建了包含目标层(决策层)、要素层(准则层)和因子层(方案层)的层次结构模型,实现了伊犁河谷矿山地质环境遥感评估。野外验证证明了方法的有效性。

2)长期的矿业活动导致伊犁河谷矿山地质环境现状不佳。区域矿山地质环境严重影响区、较严重影响区和一般影响区占全区面积的66.93%; 无影响区仅占33.07%。严重影响区主要分布在伊宁市、伊宁县、巩留县、霍城县、察布查尔锡伯自治县的冲积平原上。建议关注伊宁市、霍城县、伊宁县、察布查尔西伯自治县的矿山地质环境问题。

3)建议做好矿山生态修复规划,分区分类分级开展矿山地质环境恢复治理,加强固体废弃物综合利用,调整产业结构,优化工业布局,加强自然资源开发全过程监管,多举措加强和推进矿山地质环境恢复治理工作。

志谢

在本项目实施过程中,得到了中国自然资源航空物探遥感中心安娜、李相宜、汪洁、姚维岭、刘琼、王昊、蒋存浩、周英杰、王海庆、刘小杨、孙娅琴、安翠娟、刘采、鞠星等,新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局信息中心关维娜、常玲、李云鹏等,伊宁县国土资源执法监察大队阿布都黑利力·吉力力,伊犁庆华能源开发有限公司王曰成、曾鹏,新疆天华矿业有限责任公司常慕远,阿希金矿刘俊平,皮里青煤矿张晓、姚小义等多位同志的大力支持和帮助,在此谨表谢忱。

(原文有删减)

【作者简介】赵玉灵(1971-),女,博士,教授级高工,主要从事遥感地质、生态环境地质、矿山开发遥感调查与监测等方面的研究。

Email:

【基金资助】中国地质调查局项目“全国矿山开发及重点地区生态空间遥感监测”(202012000000210017);“伊犁谷地矿山生态修复适宜性遥感调查与评估”(XGMB202255)

【引文文本】赵玉灵, 杨金中, 孙卫东, 于浩, 邢宇, 陈栋, 马新营, 王体鑫, 王聪. 伊犁河谷矿山地质环境评价分析与生态恢复治理对策[J]. 自然资源遥感, 2024, 36(4): 23-30.

伊犁河谷矿山地质环境评价分析与生态恢复治理对策 - 0 引言

- 1 研究区概况及数据源

- 1.1 研究区概况

- 2 矿山地质环境遥感调查

- 2.1 矿山地质环境遥感解译

- 1 研究区概况及数据源

- 1.1 研究区概况

- 2 矿山地质环境遥感调查

- 2.1 矿山地质环境遥感解译

- 3 评价研究方法

- 3.1 层次分析法

- 3.2 矿山地质环境评价方法体系

- 3.3 评价因子选择及层次结构模型构建

- 4 伊犁河谷矿山地质环境评价分析

- 4.2 矿山地质环境综合评价

- 5 恢复治理措施及保护对策建议

- 5.1 做好矿山生态修复规划,分区分类分级开展矿山地质环境恢复治理

- 5.2 加强固体废弃物综合利用

- 5.3 调整产业结构,优化工业布局

- 5.4 加强自然资源开发全过程监管

- 6 结论

- 志谢

推荐阅读

-

专家观点 | 系统观下的矿山生态修复关键技术体系构建

-

财政部、自然资源部继续支持开展历史遗留废弃矿山生态修复示范工程

-

干旱区废弃矿山的四种仿生境生态修复模式

-

整合自上而下和自下而上的方法可提高大规模生态恢复规划的实用性和效率:社会生态系统的启示

-

一图读懂 | 关于进一步加强生态保护和修复监管的指导意见

-

面向土地退化中和的国土空间生态修复规划:逻辑框架与关键问题

-

厦门实践——筼筜湖生态修复治理的经验与启示

-

关于深入推进生态环境损害赔偿制度改革若干具体问题的意见

导读2025年1月13日,生态环境部 司法部 财政部 自然资源部 住房城乡建设部 ...

-

国外矿山生态修复管理经验借鉴与启示

-

自然资源部:推动完善国土空间生态修复专项规划

-

专家观点 | 系统观下的矿山生态修复关键技术体系构建

-

财政部、自然资源部继续支持开展历史遗留废弃矿山生态修复示范工程

-

干旱区废弃矿山的四种仿生境生态修复模式

-

整合自上而下和自下而上的方法可提高大规模生态恢复规划的实用性和效率:社会生态系统的启示

-

一图读懂 | 关于进一步加强生态保护和修复监管的指导意见

-

面向土地退化中和的国土空间生态修复规划:逻辑框架与关键问题

-

厦门实践——筼筜湖生态修复治理的经验与启示

-

关于深入推进生态环境损害赔偿制度改革若干具体问题的意见

导读2025年1月13日,生态环境部 司法部 财政部 自然资源部 住房城乡建设部 ...

-

国外矿山生态修复管理经验借鉴与启示

-

自然资源部:推动完善国土空间生态修复专项规划

-

专家观点 | 系统观下的矿山生态修复关键技术体系构建

-

财政部、自然资源部继续支持开展历史遗留废弃矿山生态修复示范工程

-

干旱区废弃矿山的四种仿生境生态修复模式

-

整合自上而下和自下而上的方法可提高大规模生态恢复规划的实用性和效率:社会生态系统的启示

-

一图读懂 | 关于进一步加强生态保护和修复监管的指导意见

-

面向土地退化中和的国土空间生态修复规划:逻辑框架与关键问题

-

厦门实践——筼筜湖生态修复治理的经验与启示

-

关于深入推进生态环境损害赔偿制度改革若干具体问题的意见

导读2025年1月13日,生态环境部 司法部 财政部 自然资源部 住房城乡建设部 ...

-

国外矿山生态修复管理经验借鉴与启示

-

自然资源部:推动完善国土空间生态修复专项规划