专家观点 | 系统观下的矿山生态修复关键技术体系构建

党的十八大以来,我国大力推进矿山生态修复工作,矿山地质灾害、水土污染和植被破坏等问题得到一定程度的有效遏制和解决。在长期研究和实践工作中,业界给予了矿山生态修复技术广泛的关注度,有学者利用文献计量手段开展了技术热点、进展与趋势研究;有学者则聚焦某类或某项技术,通过实验研究或现场实践分析取得了一定进展;还有学者依托矿山生态修复理念、模式和工作路径等研究,为技术创新应用提供科学指导。国外针对不同性质的矿山生态问题也开展了一定研究,探索了土壤污染修复、先锋植被选取等诸多技术方法。本文结合矿山生态修复研究和实践,首先构建了矿山生态修复关键技术体系框架,进而论述了各类矿山生态修复技术体系,重点把握了关键技术进展与趋势,以期为相关领域技术攻关和应用实践提供有效借鉴。

一、矿山生态修复技术体系框架构建

(一)矿山生态修复技术体系构建难点

我国的矿山生态修复经历了长期的发展过程,随着生态文明建设的不断推进,国内学者对矿山生态修复的工作定位和内涵存在不同的理解,因而对技术需求和技术边界的的认识存在差异。这其中的难点体现在两个方面,一是国内的矿山生态修复经历了矿山土地复垦、矿山环境治理、矿山生态重建等多个工作形态的更新迭代和交叉融合,各类技术手段发展参差不齐,具体应用范围不够清晰,这使得体系性的技术框架建设存在一定难度。二是尽管“自然恢复为主,人工修复为辅”的理念已成为业界共识,但实践中则很难把握人工修复和自然恢复的边界,以致于对人工技术介入的范围及程度缺乏足够认识。此外,随着地质学、生态学、工程学和规划学等领域的技术发展日新月异,矿山生态修复中的技术的融合度、创新性和覆盖面逐步提高,对技术能力和技术发展认知的局限性也成为技术体系构建的障碍。

更多资料,添加微信

复制微信号

(二)矿山生态修复的系统观

综合前人研究来看,矿山生态修复在广义上可以理解为,使受损的矿山环境恢复到原始或优于原始状态并可持续的一项工作,工作的核心主体在于矿山环境。在“山水田林湖草沙”一体化保护修复的理念下,开展矿山生态修复就必须全面认识矿山环境系统。作为一个融合各类自然要素并与周边社会经济产生动态作用的相对独立地理单元,矿山环境系统由自然要素(水、土、空气等)和空间环境(地质环境、生态环境、水环境等)共同构成,二者之间在一定程度上表现出一体两面的特征,且彼此紧密联系、相互耦合。例如水体既是一种实体的自然要素,也是水环境的载体,还在各类要素环境中赋存、运移和发挥作用。因此,矿山生态修复工作需要围绕矿山环境系统开展,关键技术体系构建也有必要突出系统观念。

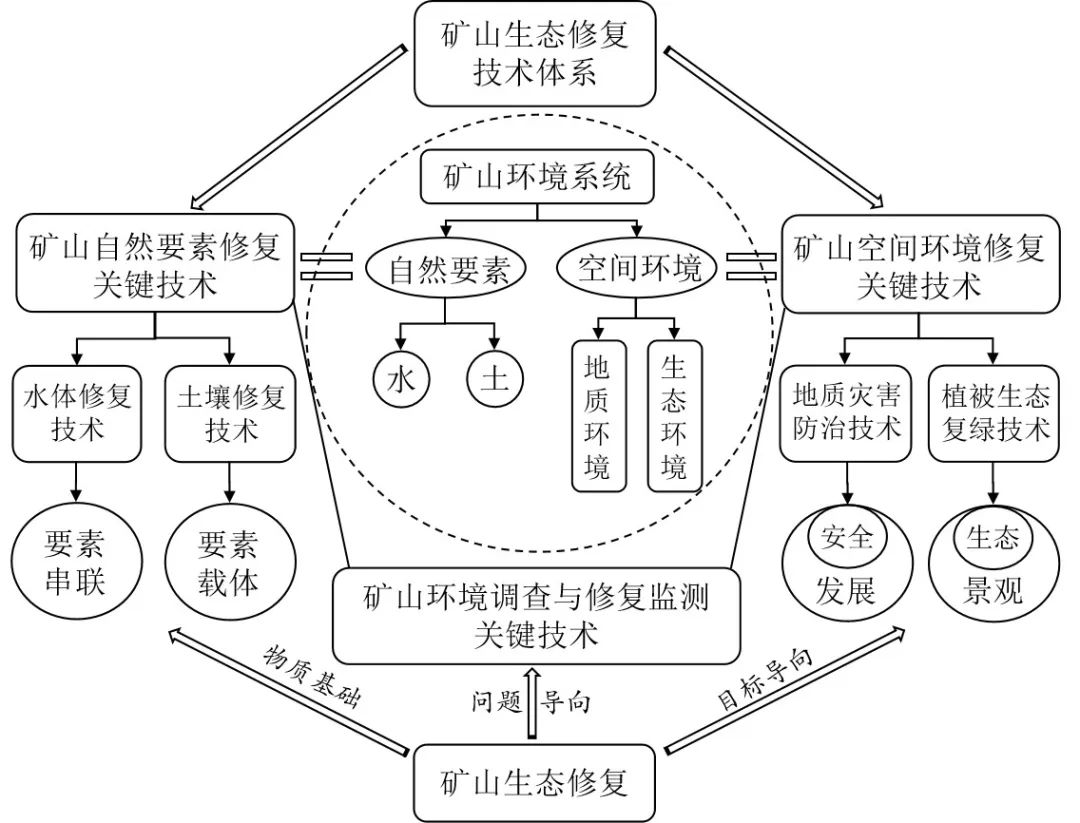

(三)矿山生态修复关键技术体系框架

矿山环境系统中存在多种自然要素,最重要的是土壤和水体,前者承担要素载体功能,后者则发挥要素串联作用。自然要素修复为确保矿山可持续发展奠定物质基础。因此,以土壤修复和水体修复为核心的矿山自然要素修复关键技术,不可或缺地成为技术体系的关键一部分。在空间环境方面,则以矿山地质环境和生态环境最为重要,前者关系到安全和稳定发展,后者则发挥生态和景观价值。空间环境修复是矿山可持续发展的基本保障和终极目标,相应的地质灾害防治和植被生态复绿两大类关键技术也应作为技术体系的重要组成部分。以外,完整的矿山生态修复应涵盖问题识别-修复实践-过程监测-成效评估-后期维护-反馈调整等诸多环节,需要配合以先进的调查监测技术实现全过程动态管理。因此,矿山环境调查和修复监测关键技术也需要被纳入到技术体系中。

矿山生态修复关键技术体系示意

二、矿山自然要素修复关键技术

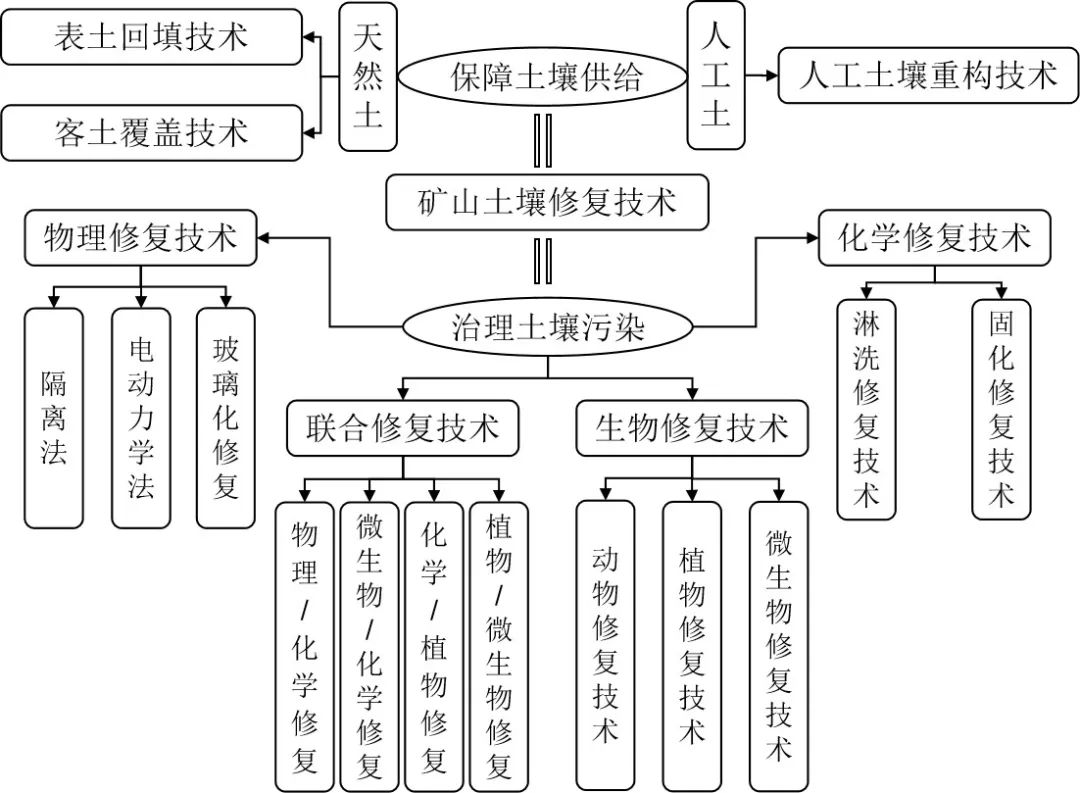

(一)土壤修复技术

矿山土壤修复旨在恢复土壤环境和提高土壤生产力,关键技术主要应用于两方面:一是保障土壤供给;二是治理土壤污染。

矿山土壤修复关键技术体系

在保障土壤供给方面,利用矿区及周边的天然土壤进行表土回填或客土覆盖在国内最为常见,可以短期内完成修复目标,欧洲一些矿区也广泛采用这项技术。但该类技术在缺乏土壤或土壤条件极差的矿山则难以适用,同时也面临土壤保存、运输等成本的制约。在天然土供给约束的背景下,国内学者开始重点关注人工土壤重构,如胡振琪等研究了矿山复垦土壤重构的理论与方法,并对煤基固废和黄河泥沙成土进行了分析和展望。可以预见,作为拓宽土壤来源、降低工程成本的重要手段,人工土壤重构技术将持续成为矿山生态修复研究的热点之一。

在治理土壤污染方面,物理、化学、生物以及联合修复技术各有侧重,效果参差不齐,一些具体技术还尚待研究突破。物理修复主要借助隔离、围堵和热解吸等手段处理污染土壤,大部分技术已有较好的研究支撑和现场应用,但应用条件普遍较为苛刻且成本较高,不适合大规模使用。化学修复是通过添加修复剂促进土壤污染物的吸附或沉淀,代表性的淋洗修复和固化修复能够起到一定的污染治理效果,但容易造成土壤的二次污染,因此对酸溶液、盐溶液和石灰等常规化学修复剂的改良研究十分重要,关于城市污泥、畜禽粪便和秸秆等作为修复剂的可行性研究也引起初步关注。

生物修复利用动物、植物和微生物的生长繁殖活动来处理土壤污染物和改良土壤生产力,这类技术有利于促进矿山环境的自我调节,负面影响最小,应用也最为广泛。其中,动物修复的研究基本停留在土壤动物的生态作用和环境指示作用,国内外目前仅有利用蚯蚓、蜘蛛和蚂蚁等修复的个别报道。植物修复既能改良重金属污染,又能够发挥水土保持和生态复绿作用,目前研究集中于煤炭和部分金属等少数矿种的矿山,以草本植物研究居多,针对其他矿种矿山的研究和生物量大、抗逆性强和根系发达的木本植物研究则进展较少。此外,国外在超积累植物数据库建设方面已有一定积累(加拿大PHYTOREM数据库),但国内这方面工作则尚待推进。微生物修复国内外已有初步的研究突破和实践成效,如黄杆菌属、假单胞菌属等细菌已被证实可以有效吸附Cu、Cd、Pb和As,但由于微生物修复具有环境条件苛刻、改良周期长等缺点,目前仅作为一种辅助手段参与修复治理。

联合修复技术能够极大地突破单一技术的局限性,达到更好的修复效果,被公认为是矿山土壤修复未来发展的主流方向。当前的联合修复技术大都还处于实验室阶段,代表性的研究包括电动-微生物联合提高石油污染土壤中的有机物降解、化学改性剂—植被重固联合去除Pb、Zn、Cu污染等。由于联合修复是一个技术协同组合的复杂过程,更容易受到环境因素的制约,因此还需要经历漫长的发展过程才可能大规模推广应用。

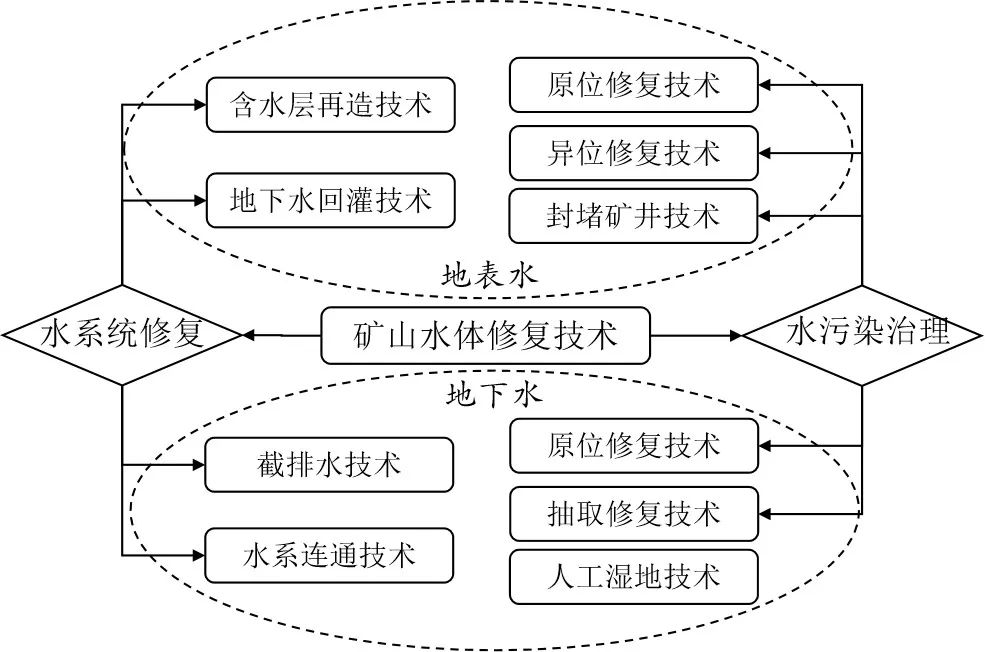

(二)水体修复技术

水资源约束是矿山生态修复不可回避的问题,不同位置、不同形态水资源的相互作用决定了矿山环境基本的现状结构和转化方向。针对矿山水资源及水环境的问题,水体修复的内容主要包括水系统修复和水污染治理两方面,涵盖地表水和地下水两部分水体。

矿山水体修复关键技术体系

在矿山水系统修复方面,地下水系统的修复通常利用含水层再造技术改善资源开采产生的原始含水层破坏问题,控制地下地质结构和水系统结构的安全稳定。同时,为弥补资源开采疏干排水所造成的水流失,一般采取人工回灌技术,将沟渠、坑塘内的水补给到地下含水层中,从而维持地下水位稳定。针对地表水系统的修复,在微观尺度上一般采用截排水技术,科学设计地表沟渠,做好地表径流的排泄和贮存。就大型矿山或者连片矿山而言,则需要因地制宜地采取人工河道和地下导水管等方式,实现矿山水体与区域水系的连通融合。

在矿山水污染治理方面,地下水的治理主要依靠原位修复、异位修复和封堵矿井这三大类技术。原位修复依靠向矿井水投入化学试剂或功能微生物去除重金属污染,因操作简单、费用低、环境破坏小而普遍应用。例如,向除铀矿地下水中投放反硝化细菌,依靠生物反硝化脱氮去除NO3-和SO42-。值得注意的是,渗透性反应屏修复技术(PRB)近年来迅速发展,其通过构建地下水反应格栅增强污染物的去除水平,因持续性强成本低有望成为主流的原位技术。异位修复(抽取修复)则是将地下水抽出后再进行污染处理和回灌,尽管其修复效率高、周期短,但工程量较大且容易影响地下水系统,一般仅适用于突发性污染。封堵矿井则是通过设置物理或化学屏障以切断矿井水与周边地下水的联系,虽然短期内可控制污染外泄,但后期治理和维护较为复杂,应用十分局限。地表水(主要是矿坑水)的污染治理也基本采用常规的原位修复和异位修复,新发展的人工湿地技术能够以生态方式实现水体净化,为地表水污染处理提供了新思路。此外,国内一些金属矿山为防止地表堆积的尾矿等产生酸性废水污染,也常通过污泥、废石等覆盖的方式减少尾矿与空气接触,该方法在国外也都有成功的案例。

三、矿山空间环境修复关键技术

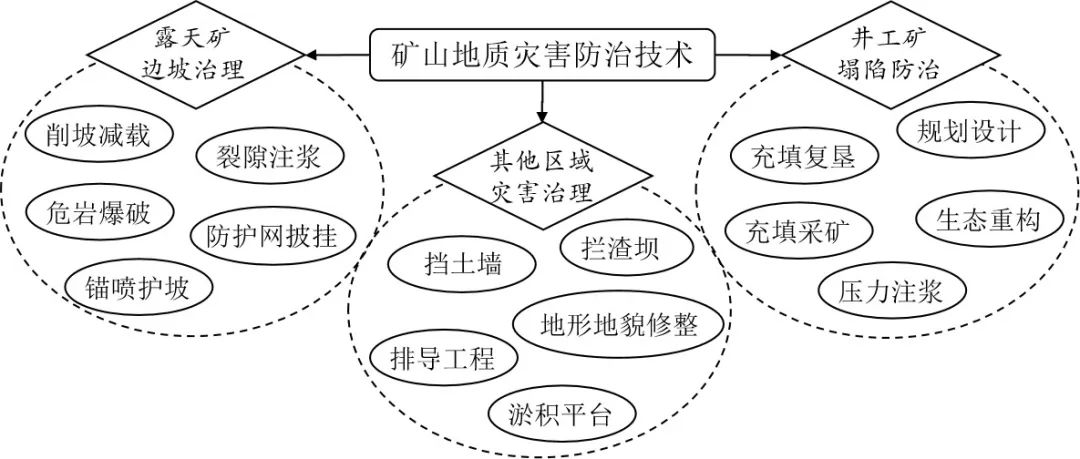

(一)地质灾害防治技术

矿山的长期开采会导致地质环境发生变化。为了确保矿山安全稳定,就需要综合运用技术手段整治地形地貌,消除地质灾害。从实践来看,地质灾害防治是矿山地质环境修复的核心内容,围绕其展开的地质工程、岩土工程等相关技术大部分已较为成熟,少部分在实践中持续地改进创新。

矿山地质灾害防治关键技术体系

露天矿山的地质灾害防治以边坡治理任务最重,技术含量最高。其中,既有以减少载荷为目标的削坡减载技术和危岩爆破技术,也有提升稳定性的锚喷护坡、裂隙注浆和防护网披挂等加固技术,还有为植被栽种等创造立地条件的地形地貌改造技术。针对采区、排土场、渣堆和尾矿库等矿山区域,除了常规的地形地貌平整外,还常采用挡土墙等支挡手段和构建淤积平台等缓阻技术,以疏堵结合的方式降低滑坡、泥石流等地质灾害的风险。我国一些正在生产的大型露天矿(如蒙东草原地区的露天煤矿)还逐步探索采—排—复一体化技术以实现边开采边治理。

井工矿的地质灾害防治研究多体现在地表塌陷防治上。目前,利用废石弃渣进行采空区回填的方法较为常见,一些矿区还在回填后结合压力注浆技术以增强防治效果。另外,大部分的生产矿山也逐步开始运用充填采矿技术,从源头上预防塌陷。针对已形成的大规模地表采矿塌陷,尤其是华北、华东的采煤塌陷区问题,国内学者从区域规划设计、地表水土治理和景观重塑等多方面也形成了一些先进系统的修复科学技术理论。

(二)植被生态复绿技术

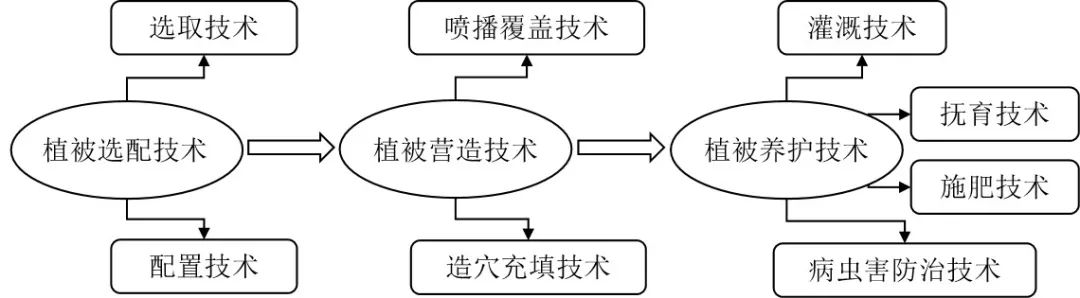

植被可以调节气候、蓄积水分、净化空气、固定土壤以及为生物提供生存环境,植被生态复绿不仅是矿山生态环境恢复的重要一环,也是当前实践工作的落脚点。国内外实践充分证实,科学的理论指导和合理的技术支撑是保障矿山植被生态复绿可持续的必要手段。结合实践中植被生态复绿的全链条特点,可将相关技术归属到植被选配、植被营造和植被养护三大环节。

矿山植被复绿关键技术体系

植被选配是矿山复绿的先导性环节,包含选取和配置两方面技术。在选取技术上,既形成了适应性、多样性、抗逆性、先锋性和经济性等一系列技术原则,也结合特殊需求开展了重金属超富集植物、固氮植物等的深入探索,如湘潭锰矿废弃地种植栾树对土壤中的Mn和Cd进行吸收净化;安徽铜陵铜矿利用天蓝苜蓿、马棘等豆科植物固氮以增加土壤肥力。在配置技术上,“乔灌草”的立体配置模式因有利于增强群落稳定和生物多样性,成为大部分矿区的首选,如江西坪市稀土矿“构树+胡枝子+香根草”模式和福建紫金山金铜矿“马尾松+胡枝子+香根草+本地河滩草”模式等。此外,关于矿山植被的分区域、分类别和分需求配置也有一些研究涉及。

植被营造的技术手段众多,不同技术优缺点明显、适用性不同,实践中常根据具体需求进行优选和组合。概括可划分为2类:一类是喷播覆盖技术,即将含有植被种子的混合物喷播到矿山地表裸露区域以形成复绿效应。该类技术较为成熟且因机械化水平高、喷洒速度快而广泛应用,但也存在抗冲刷能力差、稳定性不足等缺点,目前技术的改良和优化研究持续进行。另一类是造穴充填技术,即在裸露岩壁等区域人工创造孔、坑、槽、沟等植被营造空间,进而充填种子及土壤等物质以实现复绿。该类技术能够解决恶劣岩质环境植被生态复绿困难的问题,但工程应用难度大、成本高,不适用于大范围复绿。

植被养护是维护复绿成果的最后一道技术屏障,尤其对于自然条件较差的矿山,很有必要采取技术手段来提升植被成活率,维持生态环境长期稳定发展。国内相关研究较为薄弱,目前的关注点集中在灌溉技术,尤以高陡边坡的喷灌和滴灌系统布设研究比较典型,在矿山植被的抚育、施肥、病虫害防治、采种利用、温室大棚搭建等方面也有一些研究进展。

四、矿山环境调查与修复监测关键技术

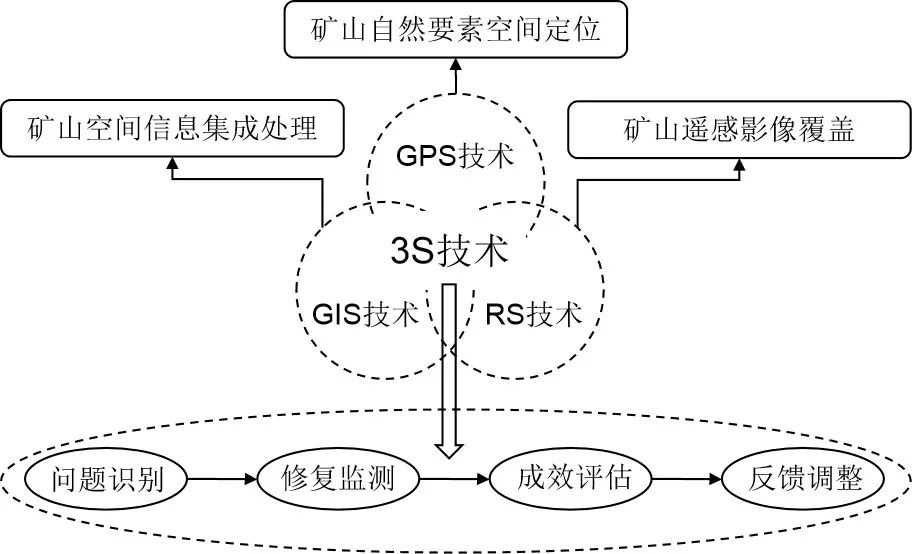

随着空间分析技术的发展,依托GIS(地理信息系统)、RS(遥感系统)和GPS(全球定位系统)(简称“3S”技术)开展矿山环境调查与修复监测已成为主流趋势。由此衍生的无人机技术倾斜摄影、激光雷达、InSAR技术等新技术也在实践中有所尝试。

矿山环境调查与修复监测关键技术体系

GPS技术可以实时、快速且准确地提供矿山各类自然要素的空间位置,而且对地质体的高精度蠕动监测已相对成熟。RS技术可以获取矿山地貌特征的变化特点及数据信息,形成大范围的矿山影像资料,了解水土分布和植被情况,帮助建立矿山实景模型。GIS技术则作为信息处理平台,具备对数据信息的集成和空间分析功能,可以对矿山的土地利用变化、地表水资源变化、植被演化和地质体动态变化等进行监测分析。通过“3S”技术的有机结合,一方面,可以准确快速地完成矿山地形地貌特征、资源要素分布和空间环境结构等的调查,快速识别土地损毁、水体干涸、植被破坏、地质体变化和污染物富集等问题;另一方面,还能够全流程的监测矿山生态修复成效,对水土治理、植被恢复和污染防治等工作情况形成实时动态反馈,为后续的工作决策提供有力技术支撑。

五、结论

(1)矿山生态修复以矿山环境系统为核心,紧紧围绕自然要素和空间环境两大主体,实行修复全过程的动态管理,技术体系主要包括3大类技术:矿山自然要素修复关键技术、矿山空间环境修复关键技术和矿山环境调查与修复监测关键技术。

(2)矿山自然要素修复关键技术以土壤修复技术和水体修复技术为核心。在土壤修复方面,传统覆土技术和物理、化学、生物修复技术在优化改良的同时,人工土壤重构技术和多技术联合修复逐渐成为业界的主攻方向。水体修复则包括水系统修复和水污染治理两类技术,前者以含水层再造、人工回灌和截排水技术为代表,后者包含原位修复、异位修复和封堵矿井等技术。人工湿地技术为地表水污染治理提供了新思路。

(3)矿山空间环境修复关键技术以地质灾害防治技术和植被生态复绿技术为核心。地质灾害防治的技术热点难点集中在露天矿边坡治理和井工矿塌陷区治理(尤其是采煤塌陷区治理)。矿山植被生态复绿可划分为植被选配、植被营造和植被养护3大技术环节,涉及技术众多,不同技术适用性不同,前沿技术有待进一步突破。

(4)矿山环境调查与修复监测关键技术以3S技术为核心,在矿山地质灾害防治、水土修复、植被复绿和污染防治等方面发挥了不可替代的作用,未来在技术集成与创新衍生方面仍有发展空间。

注:本文刊载于《环境科学》

本文作者:

姜杉钰,自然资源部咨询研究中心市场与产权研究所助理研究员。

谭丽萍,自然资源部咨询研究中心市场与产权研究所副所长,副研究员。

冯 聪,自然资源部咨询研究中心市场与产权研究所所长、研究员。

王佳佳,自然资源部咨询研究中心科技外事处助理研究员。

樊笑英,自然资源部咨询研究中心市场与产权研究所研究员。

李小雨,中国地质大学(北京)土地科学技术学院硕士研究生。

(本期编辑:曹玉茗)

推荐阅读

-

财政部、自然资源部继续支持开展历史遗留废弃矿山生态修复示范工程

-

干旱区废弃矿山的四种仿生境生态修复模式

-

整合自上而下和自下而上的方法可提高大规模生态恢复规划的实用性和效率:社会生态系统的启示

-

一图读懂 | 关于进一步加强生态保护和修复监管的指导意见

-

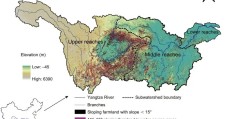

面向土地退化中和的国土空间生态修复规划:逻辑框架与关键问题

-

厦门实践——筼筜湖生态修复治理的经验与启示

-

关于深入推进生态环境损害赔偿制度改革若干具体问题的意见

导读2025年1月13日,生态环境部 司法部 财政部 自然资源部 住房城乡建设部 ...

-

伊犁河谷矿山地质评价与生态恢复对策

-

国外矿山生态修复管理经验借鉴与启示

-

自然资源部:推动完善国土空间生态修复专项规划

-

财政部、自然资源部继续支持开展历史遗留废弃矿山生态修复示范工程

-

干旱区废弃矿山的四种仿生境生态修复模式

-

整合自上而下和自下而上的方法可提高大规模生态恢复规划的实用性和效率:社会生态系统的启示

-

一图读懂 | 关于进一步加强生态保护和修复监管的指导意见

-

面向土地退化中和的国土空间生态修复规划:逻辑框架与关键问题

-

厦门实践——筼筜湖生态修复治理的经验与启示

-

关于深入推进生态环境损害赔偿制度改革若干具体问题的意见

导读2025年1月13日,生态环境部 司法部 财政部 自然资源部 住房城乡建设部 ...

-

伊犁河谷矿山地质评价与生态恢复对策

-

国外矿山生态修复管理经验借鉴与启示

-

自然资源部:推动完善国土空间生态修复专项规划

-

财政部、自然资源部继续支持开展历史遗留废弃矿山生态修复示范工程

-

干旱区废弃矿山的四种仿生境生态修复模式

-

整合自上而下和自下而上的方法可提高大规模生态恢复规划的实用性和效率:社会生态系统的启示

-

一图读懂 | 关于进一步加强生态保护和修复监管的指导意见

-

面向土地退化中和的国土空间生态修复规划:逻辑框架与关键问题

-

厦门实践——筼筜湖生态修复治理的经验与启示

-

关于深入推进生态环境损害赔偿制度改革若干具体问题的意见

导读2025年1月13日,生态环境部 司法部 财政部 自然资源部 住房城乡建设部 ...

-

伊犁河谷矿山地质评价与生态恢复对策

-

国外矿山生态修复管理经验借鉴与启示

-

自然资源部:推动完善国土空间生态修复专项规划