厦门实践——筼筜湖生态修复治理的经验与启示

导 读

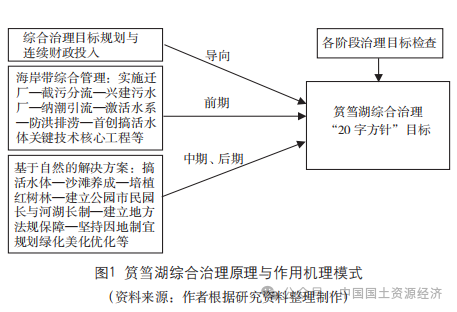

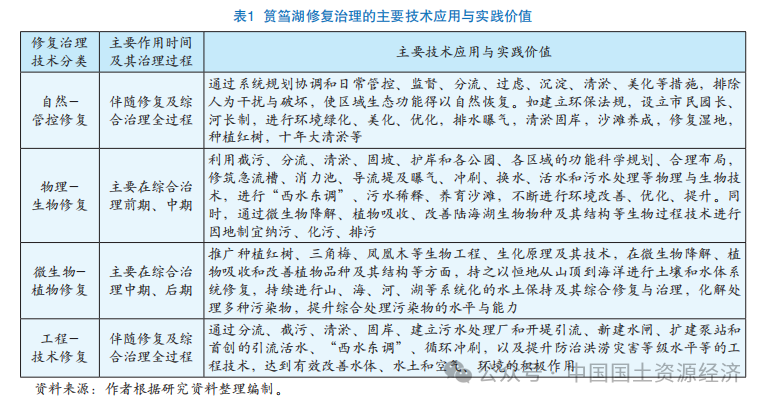

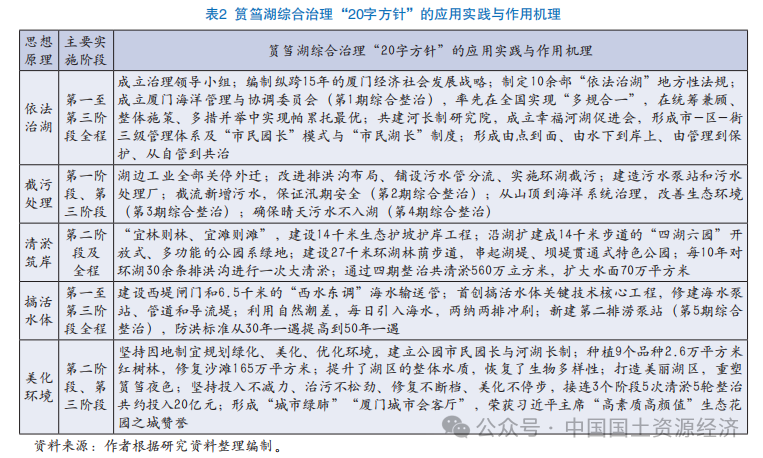

在中国式现代化建设过程中,必须做好高质量发展和高水平保护一体化工作,扎实把生态优先、绿色发展的理念与行动贯穿于经济管理和自然资源管理工作中。厦门是习近平生态文明思想的重要孕育地和先行实践地。为研究当代城市有关湖泊与海洋方面的生态修复及其治理的成功做法和先进经验,采用文献资料收集和质性研究、案例研究的方法,通过对厦门筼筜湖一系列生态文明建设实践的探究,分析其治理原理与作用机理和技术应用,揭示了厦门36年来始终遵循习近平在厦工作期间倡导的筼筜湖综合治理“20字方针”,凸显其生态文明建设的实践价值和生态价值,诠释了习近平生态文明思想的深刻内涵及其深远意义,展现其以生态文明为导向,首创搞活水体,依法依规治理,共建长效机制,筑牢生态屏障,营造优美环境,坚持高水平保护和高质量发展,全方位推进生态文明建设,形成生态环境治理现代化的宝贵经验与启示。

本文引用信息

陈智毅,詹天仪,狄德海,詹圣泽,詹彪彩,邱斌,詹朝裕,孙君,詹圳.习近平生态文明思想的厦门实践——筼筜湖生态修复治理的经验与启示[J].中国国土资源经济,2025,38(1):4-12.

更多资料,添加微信

复制微信号

章节目录

CONTENTS

0 引言

1 厦门筼筜湖的历史沿革与修复治理

2 习近平生态文明思想及其理论意义与实践价值

3 筼筜湖生态文明建设的治理原理与作用机理及其生态实践价值

4 筼筜湖治理的经验借鉴与推广启示

5 结语

习近平生态文明思想及其理论意义与实践价值

筼筜湖生态文明建设的治理原理与作用机理及其生态实践价值

结语

作者信息

通讯作者:詹圣泽(1963—),男,福建省龙岩市人,龙岩学院教授、正高级经济师、研究员,厦门大学和美国MBA硕士,厦门市经济师协会副主任学术委员,福建省甘特经济管理研究院特聘教授,研究方向为经济学、管理学等。

三审 | 孙君

推荐阅读

-

专家观点 | 系统观下的矿山生态修复关键技术体系构建

-

财政部、自然资源部继续支持开展历史遗留废弃矿山生态修复示范工程

-

干旱区废弃矿山的四种仿生境生态修复模式

-

整合自上而下和自下而上的方法可提高大规模生态恢复规划的实用性和效率:社会生态系统的启示

-

一图读懂 | 关于进一步加强生态保护和修复监管的指导意见

-

面向土地退化中和的国土空间生态修复规划:逻辑框架与关键问题

-

关于深入推进生态环境损害赔偿制度改革若干具体问题的意见

导读2025年1月13日,生态环境部 司法部 财政部 自然资源部 住房城乡建设部 ...

-

伊犁河谷矿山地质评价与生态恢复对策

-

国外矿山生态修复管理经验借鉴与启示

-

自然资源部:推动完善国土空间生态修复专项规划

-

专家观点 | 系统观下的矿山生态修复关键技术体系构建

-

财政部、自然资源部继续支持开展历史遗留废弃矿山生态修复示范工程

-

干旱区废弃矿山的四种仿生境生态修复模式

-

整合自上而下和自下而上的方法可提高大规模生态恢复规划的实用性和效率:社会生态系统的启示

-

一图读懂 | 关于进一步加强生态保护和修复监管的指导意见

-

面向土地退化中和的国土空间生态修复规划:逻辑框架与关键问题

-

关于深入推进生态环境损害赔偿制度改革若干具体问题的意见

导读2025年1月13日,生态环境部 司法部 财政部 自然资源部 住房城乡建设部 ...

-

伊犁河谷矿山地质评价与生态恢复对策

-

国外矿山生态修复管理经验借鉴与启示

-

自然资源部:推动完善国土空间生态修复专项规划

-

专家观点 | 系统观下的矿山生态修复关键技术体系构建

-

财政部、自然资源部继续支持开展历史遗留废弃矿山生态修复示范工程

-

干旱区废弃矿山的四种仿生境生态修复模式

-

整合自上而下和自下而上的方法可提高大规模生态恢复规划的实用性和效率:社会生态系统的启示

-

一图读懂 | 关于进一步加强生态保护和修复监管的指导意见

-

面向土地退化中和的国土空间生态修复规划:逻辑框架与关键问题

-

关于深入推进生态环境损害赔偿制度改革若干具体问题的意见

导读2025年1月13日,生态环境部 司法部 财政部 自然资源部 住房城乡建设部 ...

-

伊犁河谷矿山地质评价与生态恢复对策

-

国外矿山生态修复管理经验借鉴与启示

-

自然资源部:推动完善国土空间生态修复专项规划