城市自然资源确权登记方法:北京西城为例

来源 测绘学术资讯

自然资源确权登记工作是贯彻落实党中央、国务院关于生态文明建设决策部署,是推动建立自然资源产权制度与自然资源综合管理的前提和基础。本文以北京市西城区为例,探索城市集中建设区内自然资源统一确权登记工作的技术路线,搭建三维平台,采用背负式三维激光扫描、云踏勘、云会商等方式辅助预划河流登记单元,对工作中遇到的具体问题进行分析,并梳理预划思路,细化登记单元边界预划原则、地籍要素提取原则,形成了城市集中建设区内自然资源确权登记工作的解决方案和技术路径,为城区内自然资源确权登记工作提供参考。

更多资料,添加微信

复制微信号

自然资源确权登记工作通过界定各类自然资源资产的产权主体,形成归属清晰、权责明确、监管有效的自然资源资产产权制度,为建立国土空间规划体系并监督实施,统一行使全民所有自然资源资产所有者职责,统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责,提供基础支撑和产权保障 [1-4] 。

城市集中建设区是指城镇开发边界范围内、一定规划期限内,城市集中连片开发建设的地区。城市集中建设区内的自然资源类型一般为水流,其情况通常较为复杂,两岸存在地铁站、公交站、城市绿道等各类建、构筑物;河面上方跨河桥梁较多且存在高架形式;受城镇开发建设等影响,河流形态存在暗河、暗涵等。因此,城市集中建设区内自然资源登记单元预划较为复杂且涉及河道与其上建、构筑物空间堆叠等特有问题。

近年来,随着自然资源确权登记工作的全面展开,我国学者对自然资源确权工作进行了大量研究 [5-10] 。邱媛媛等分别以浙江省开化县钱江源国家公园体制试点区、贵州省六盘水市钟山区、湖南莽山国家级自然保护区自然资源确权工作实践为基石,研究了自然资源统一确权登记工作的主要流程及方法,总结了自然资源确权登记工作面临的技术难点,并提出了有针对性的解决方案 [11-13] 。许艳博等以北京市北运河、上海市黄浦江和甘肃省疏勒河流域干流自然资源确权登记工作为例,详细探讨了河流自然资源前期资料收集、编制工作底图、登记单元初步划定及优化等工作流程,并对其中的关键问题进行了分析 [14-16] 。袁居瑾等对水流自然资源登记单元预划工作原则和方法进行了梳理,并研究预划过程中存在的突出问题,提出产权保护优先、生态空间完整、衔接调查成果及尊重历史现状四条原则 [17] 。程晓晖等提出了基于深度学习的数据融合分类方法,实现了示范区内自然资源类型提取与植被分类,探索了基于精细化调查的自然确权登记途径 [18] 。王军德从政策层面分析了自然资源统一确权登记数据库与不动产登记数据库融合的必要性,并结合不动产登记数据库标准,提出了自然资源统一确权登记工作数据库建设的基本思路 [19] 。曹勇刚等通过探讨自然资源确权登记与第三次全国国土调查工作成果整合与衔接关系,提出通过构建拓扑关系,合力推进自然资源统一确权登记与全国国土调查工作 [20-21] 。

综上所述,建立统一的确权登记制度,有序推进自然资源统一确权登记工作法治化是我国未来发展的必然趋势。本文以北京市西城区为例,探索城市集中建设区内两岸情况复杂、河流形态各异的水流自然资源登记单元边界预划原则。引入地籍整理概念,研究城市集中建设区内地籍要素的提取原则与方法,实现地籍调查全要素覆盖。采用背负式三维激光扫描等技术手段获取三维数据,搭建三维平台,探索云踏勘、云会商等方式,全流程辅助自然资源确权登记。探索总结城市集中建设区内水流自然资源确权登记方法,为自然资源管理和城市治理提供坚实的数据基础。

北京市西城区自然资源均为水流资源,主要包括北护城河、前三门护城河、通惠河、凉水河以及西护城河。其中,前三门护城河、西护城河、凉水河西客站暗涵段,因历史原因,河流形态为暗河或暗涵。《首都功能核心区控制性详细规划(街区层面)(2018年—2035年)》指出,要营造首都功能核心区“六海映日月、八水绕京华”的水系格局,西城区自然资源属“八水”的重要组成部分。

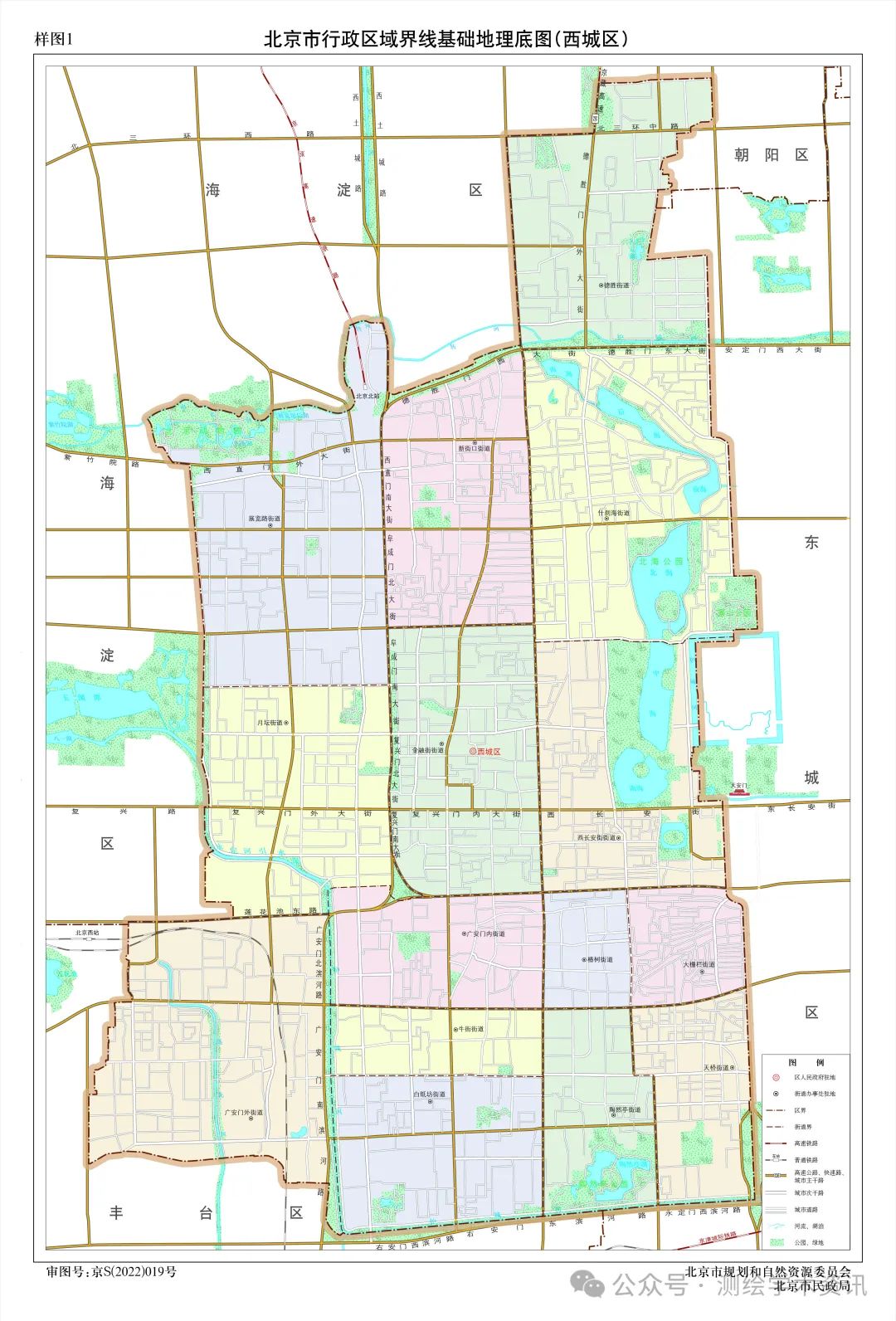

城市集中建设区内自然资源确权登记工作流程如图1所示。在确保人员、设备准备充足的基础上,开展对工作底图数据包的检查、分析工作,整理工作底图中数据缺失的资料清单,配合区级自然资源确权登记工作专班开展数据补充收集工作,并确定调查区域范围。依托工作底图及获取的三维数据,搭建三维平台,通过具体问题分析、云踏勘、云会商等方式,梳理预划及地籍调查思路,总结、细化登记单元边界预划原则、地籍要素提取原则,通过开展调查成果核实、编制、检查等工作,形成自然资源地籍调查成果,探索适用于城市集中建设区内自然资源确权登记工作的解决方案和技术路径。

3.1踏勘

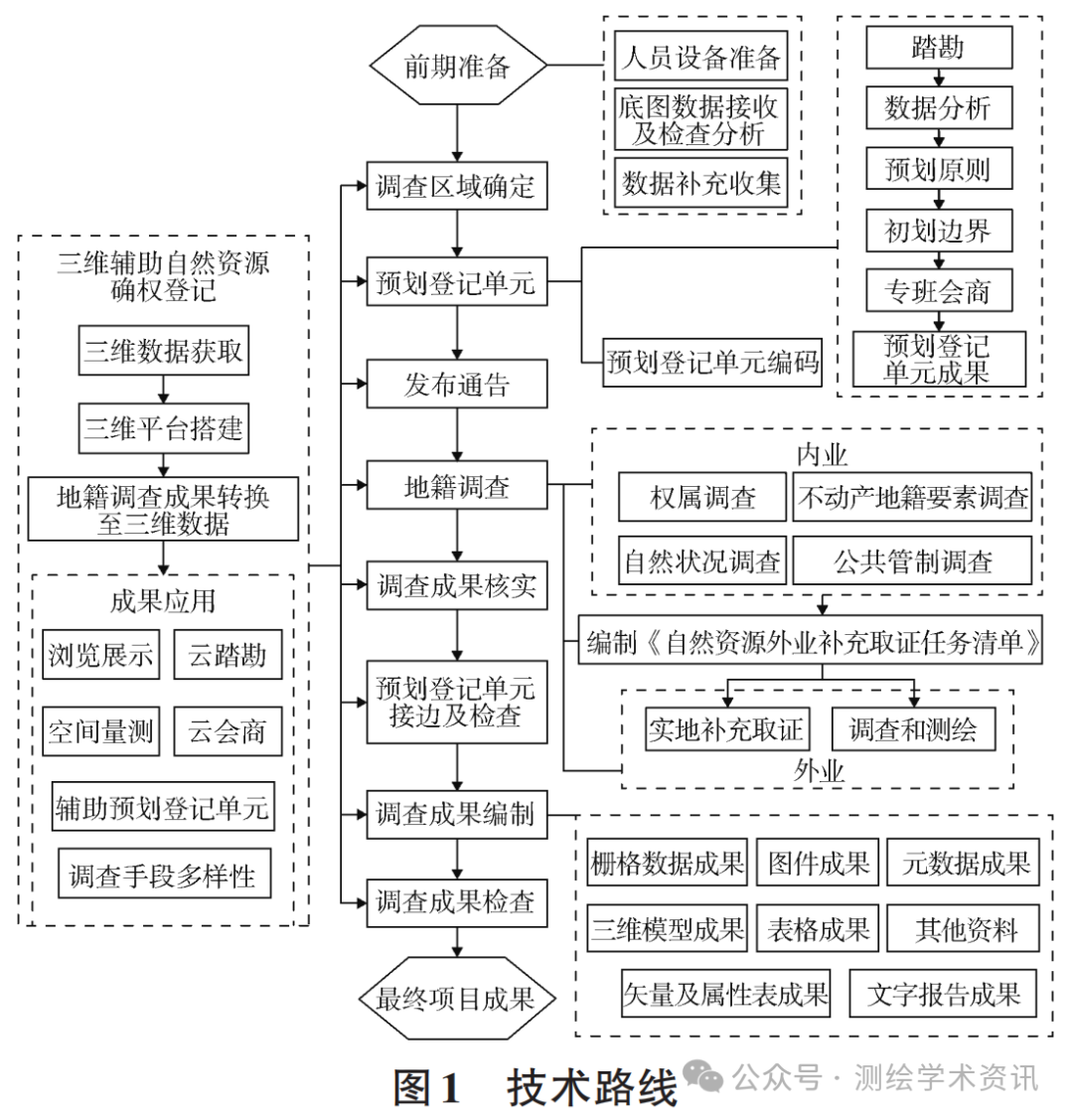

基于影像数据进行内业判读,并根据内业分析结果编制踏勘任务清单,结合三维平台及数据,进行实地踏勘与云踏勘,勘察、核实河道范围线及调查区内建、构筑物的情况。对于收集的管理范围内的各条界线,实地分段采用实测界标、明显地物点、堤坝的方式核实。河流管理界桩示意如图2所示,经核实,西城区水流自然资源管理线与实际界桩所描述的情况基本吻合。

3.2数据分析

基于工作底图及三维数据对调查区内土地利用要素、三线三区数据及宗地、建构筑物等情况进行分析梳理,并对具体问题进行分析。

1)西城区地理位置特殊,区域范围全部位于城镇开发边界内,经综合分析,不予避让。

2)水流自然资源调查范围内的地铁站进入上口线,且尚未进行宗地划分(即未设宗)。考虑到地铁站为永久性不可移动公共建(构)筑物,且已取得建设用地规划审批等合法审批手续,实际用途属于非自然资源,将地铁站视为合法城镇开发建设项目,依据坐标成果预划登记单元边界。

3)水流自然资源调查范围内的滨河路等所属街巷用地(城市)宗地进入上口线,且部分宗地边界范围进入河流水面。考虑到道路的权属情况、实际用途、地形地貌和历史原因,将道路视为合法城镇开发项目,避让道路至上口线,便于后期道路的管理。

4)水流自然资源调查范围内的城市河湖管理处宗地及相关房屋进入上口线。考虑到河湖管理处相关宗地与所登记自然资源相关,一并划入登记单元。

5)水流自然资源调查范围内的部分公交车站、公司进入管理线,已发证,将其视为合法城镇开发建设项目予以避让。

3.3北京市西城区自然资源登记单元预划分

北京市西城区地理位置特殊,区域范围全部位于城镇开发边界内,河流两岸情况复杂,涉及地铁站出入口、公交总站等各类国有建设用地,河流涉及暗涵、暗河等状态,《自然资源确权登记操作指南》(以下简称“国家指南”)中的预划原则不足以支撑西城区登记单元预划。针对西城区自然资源特点,结合工作底图及三维数据成果,对各自然资源进行逐段分析,研究特例问题,梳理预划思路,最终在国家指南的基础上,确定北京市西城区登记单元边界预划原则:

1)以规划引领,依据全国国土调查成果和水资源专项调查成果,以河道管理线范围为预划基础,以河道上口线为避让底线,结合堤防、水域岸线划定。

2)西城区地理位置特殊,区域范围全部位于城镇开发边界内,故不予以避让;区域范围内不存在基本农田、集体土地、生态保护红线,预划时不考虑避让。

3)河道管理范围内存在合法城镇开发建设项目的,合理避让后划分登记单元。有批准、确认文件的,依相应范围予以避让,无批准、确认文件的,依现状并结合各自归口管理部门、水务部门意见处理。

①若河道管理线或上口线内存在已取得房屋所有权或土地使用证的国有建设用地,予以避让。

②若河道管理线或上口线内存在已取得建设用地规划、审批文件且现状已实施的国有建设用地,予以避让。

③若河道管理线或上口线内存在文物、地铁、公厕等永久性不可移动公共、公益类建、构筑物,予以避让。

④若河道管理线内存在道路、公园等,视实际情况予以避让。

⑤若河道管理线或上口线内存在未经批准但实际已建成使用的建、构筑物,原则上不予避让,需结合各自归口管理部门、水务部门意见处理。

4)凉水河西客站暗涵段、前三门护城河与西护城河为暗河(盖板河流)。为保证河流贯通,需进行暗河的登记单元划定,划定原则以专班会商结果为准。

5)特殊情况的处理方式以专班会商结果为准。

根据原则预划西城区各水流登记单元,基于三维数据对预划登记单元界线和界址点进行细致核对,并将预划登记单元边界分别与遥感影像图、不动产权属、公共及用途管制、河道管理范围等数据套合,经检查,登记单元边界预划合理,边界连续完整,覆盖自然资源全部范围,不存在划入水面等不合理之处。

3.4专班会商

区级工作专班组织区规划和自然资源分局、区城市管理委员会(水务局、交通委)、区园林局等部门,利用三维数据辅助展示分析,对登记单元边界预划取得的初步成果进行逐段研究,对采用的预划原则和避让处理进行会商。根据会商及征求意见对预划登记单元初步边界进行修改、完善,形成预划登记单元边界的确定性成果。

4.1权属及不动产地籍要素调查

为保证工作进度及质量,西城区各自然资源地籍调查工作在接收工作底图后逐步开展,并引入地籍整理概念,依据地籍档案,结合三维云调查方式,对自然资源范围内所有宗地进行权属调查,对重要的地籍要素进行地籍测量,做到地籍调查全要素覆盖。西城区自然资源调查范围内均为集中建设区,两岸情况复杂,涉及地铁站出入口、公交总站等各类国有建设用地,以及跨河桥梁、高架桥等构筑物,经综合讨论分析,西城区地籍要素提取原则总结如下:

1)水闸等水利设施全部提取。

2)非自然幢的永久建筑物,全部提取。

3)跨河桥梁和外扩—宗地的桥梁、高架桥、天桥全部提取。

4)凉亭、观景平台等景观设施全部提取。

5)有围栏、面积稍大的电力设施全部提取。

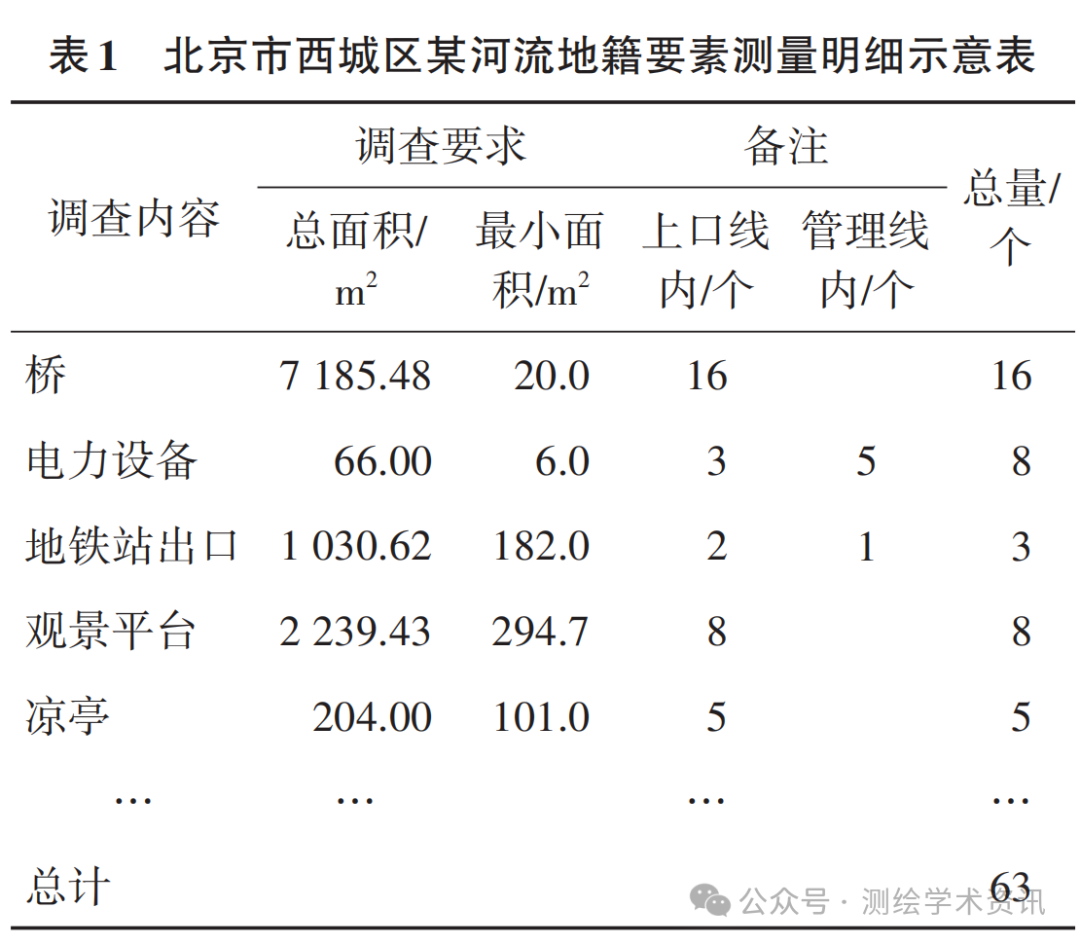

根据上述提取原则,西城区某河流地籍要素测量明细如表1所示。

根据内业分析结果,编制补充取证任务清单,进行实地补充取证、调查和测绘。

4.2自然状况及公共管制调查

通过将土地利用现状图斑与预划登记单元边界套合,分析可得西城区各自然资源管理范围内的自然资源所对应的图斑均为公园与绿地,无湿地、水流、森林、草原、荒地等自然资源斑块,无须进行自然状况调查。将国土空间规划明确的用途管制范围、生态保护红线、特殊保护区范围线等管理管制成果与预划登记单元边界套合,进行公共管治调查。据分析,北京市西城区全域位于城镇开发边界范围内,均规划为城市集中建设区;各水流自然资源管理范围内的区域均不在生态保护红线内,无地表饮用水源地一级保护区、自然保护地核心区和自然保护地一般控制区;无永久基本农田,水流管理范围线与永久基本农田边界也无交叉。因此,仅将预划登记单元内城镇开发边界信息与预划登记单元进行关联。

5.1获取三维数据及搭建三维工作平台

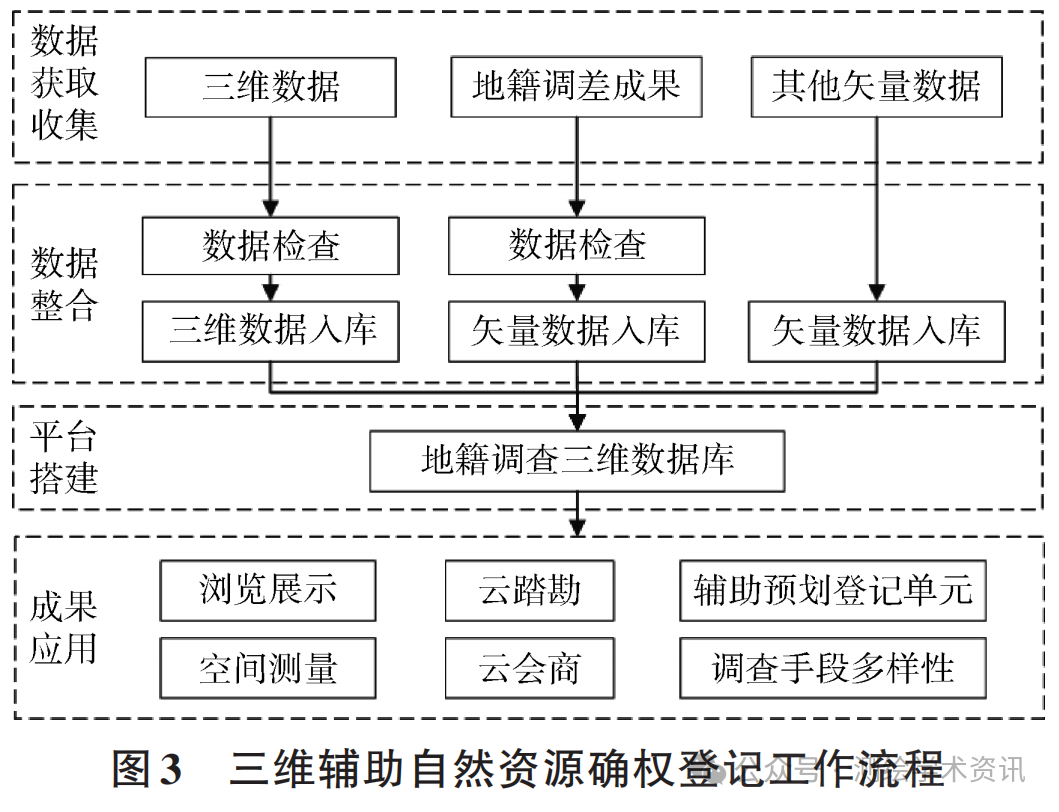

利用背包移动扫描设备获取水流自然资源两岸点云数据。以下发的工作底图数据为底板,搭建三维地籍工作平台,实现多类型数据导入、三维场景展示和应用等,三维辅助自然资源确权登记的工作流程如图3所示。

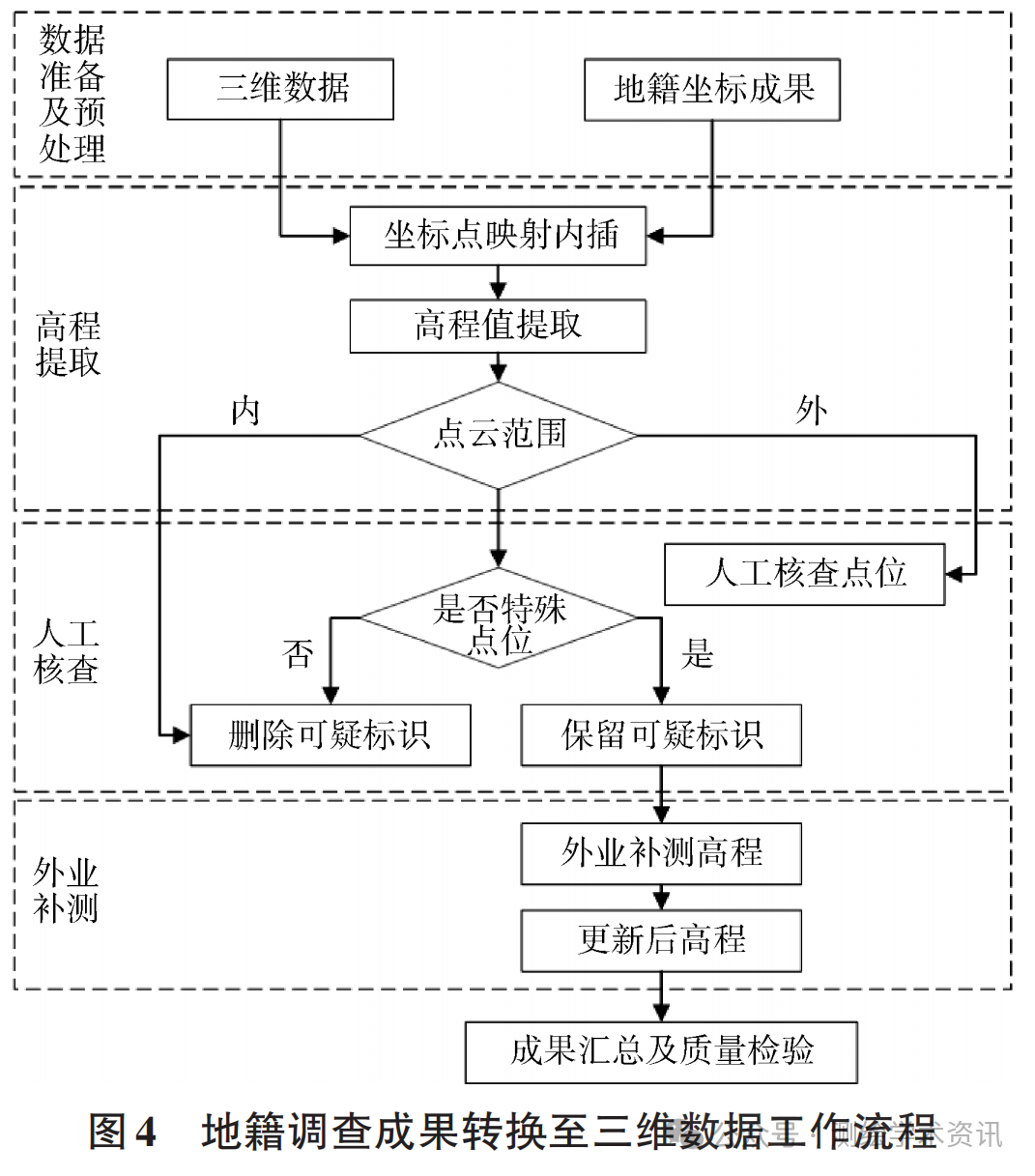

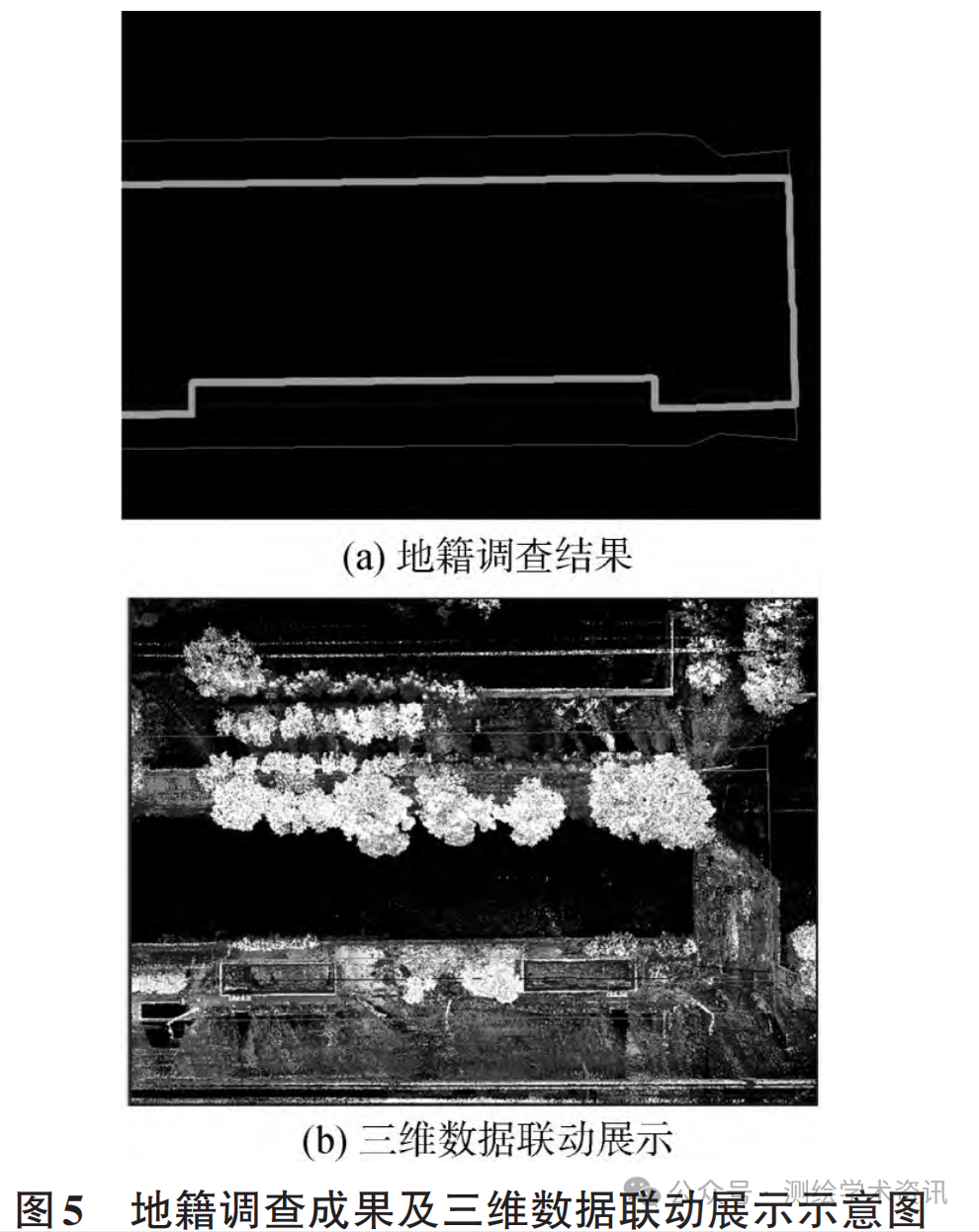

5.2地籍调查成果转换至三维数据

利用现行技术标准将登记单元数据转换至三维数据,利用三维平台依据三维立体采集技术,通过坐标点映射内插获取界址点的高程值,在登记单元界址点平面坐标的基础上增加高程坐标,主要作业流程如图4所示,地籍调查成果及三维数据联动展示如图5所示。

5.3辅助自然资源确权

探索三维地籍表达,利用三维辅助自然资源确权登记可实现:

1)云踏勘。基于三维工作平台进行云踏勘,开展权属调查,通过将收集到的不同类型、不同格式、不同形式的成果,与三维数据叠加、套合,联动展示,及时发现各类数据间存在的冲突及矛盾,进行简单预处理,形成初步调查底图,便于有针对性地开展外业调查工作,有效解决外业采集方式单一、外业调查人员投入大等问题。

2)辅助预划登记单元工作。利用三维数据叠加各类调查数据及成果,开展三维场景下的展示分析,可对预划登记单元界址点、界址线进行细致核对,确认权属分区、不动产关联点是否符合要求。

3)云会商。自然资源确权登记涉及部门众多,各部门的数据或存在矛盾。当多方对边界存在争议时,利用三维工作平台,将二维矢量与三维数据叠加,可直观展示数据边界以及套合情况,开展云上会商,进行指界、边界调整、多方确认等工作,可减少外业及沟通成本,从而快速、及时、高效地解决争议问题,提高会商效率。

4)调查手段多样性。充分利用高精度三维数据成果,创新调查手段,改变原有全野外调查的作业方式,采取先内后外的调查模式,先内业采集调查要素数据,后外业补充调查核实,减少外业工作量,降低外业调查强度,提高工作效率,降低外业成本。

END

来源:测绘学术资讯