唐鹏 等 | 城镇低效工业用地盘活的多维障碍解析及策略体系建构

我国城市空间治理正由“增量扩张”转向“存量优化”。党的二十大及三中全会明确了资源节约集约利用与要素市场化改革的方向,为城市空间治理提供了遵循依据。根据《全国国土空间规划纲要(2021-2035)》《自然资源部关于开展低效用地再开发试点工作的通知》等相关文件,城镇低效工业用地盘活可以理解为通过制度创新、市场机制与技术赋能,对不符合国土空间规划、产出效益低于区域平均水平、存在环境安全隐患或闲置状态的城镇工业用地,实施功能提升、结构优化与价值重构的空间治理过程。尽管国家出台了相关盘活政策,但实践中“政策热、实施冷”的困局依旧,现有研究也对背后的“制度供给强化—政策执行阻滞”困境阐释不足。本文基于“盘活主体—盘活客体—盘活路径”三维框架系统解析城镇低效工业用地盘活障碍,并提出“产权重构—市场激活—标准优化—空间再生—治理协同”策略体系,为完善城市空间治理制度、推动土地要素从“规模驱动”向“效率驱动”转型理论支撑与实践路径。

城镇低效工业用地盘活的“主体—客体—路径”三维框架是对治理主体互动、对象属性解构及实施工具适配的系统性解析,为揭示其多维障碍提供分析基础。主体维度涵盖政府与市场的角色定位及其互动关系。政府作为制度供给者与公共利益的规制主体,通过规划编制、政策引导与行政干预主导土地再开发的制度框架;市场主体则依托经济理性参与资源配置,其行为逻辑受资本逐利性与风险规避性驱动。二者在目标函数及利益诉求的差异,构成了土地再开发中权责分配与利益协调的复杂博弈。客体维度聚焦于工业用地本身,其低效性不仅体现为土地产出强度的减弱,更深刻反映在空间功能与城市发展目标的动态不匹配、环境负外部性的累积及土地资产流动性匮乏等结构性矛盾上,故而其内涵超越了单一经济效率评价,涵盖了空间形态、产业适配性、生态承载力及社会价值等多个方面(张立新等,2025)。路径维度呈现制度革新、市场激活与技术赋能的协同逻辑。制度创新维度着力破解产权结构性矛盾,重构产权配置模式,创新弹性年期供应制度与混合用地政策框架,构建增值收益共享机制。市场机制维度聚焦要素市场化改革,健全工业用地二级交易体系,完善全生命周期价格评估模型,形成土地要素流通的价值发现网络。技术治理维度构建“诊断—决策—监管”的全链条支撑体系,依托多源数据融合分析技术实现低效用地的精准识别,建立智慧监测平台实施动态绩效评估。

更多资料,添加微信

复制微信号

1.空间正义缺失与增值捕获失衡:盘活主体的利益博弈困局

政府与市场主体的目标冲突本质是空间再生产过程中价值分配正义的制度缺失。在低效工业用地盘活过程中,现行增值收益分配机制未能充分实现贡献度与获益权的对称匹配(邹旭等,2021)。部分区域更新项目中的增值收益分配失衡,偏离“成本共担—收益共享”原则。更深层矛盾源于公共利益界定的制度模糊性。现行政策虽倡导利益统筹,但缺失契约化协商工具与贡献度量化评估体系,致使产业升级、城市更新等政策目标成为压缩市场主体议价空间的制度装置,导致城市空间治理陷入“目标—手段”背离的锁定状态。

2.产权锁定效应与制度激励失灵:市场主体行为的路径依赖

工业用地盘活面临产权制度缺陷与激励结构失衡的双重约束。土地增值预期催生产权锁定效应,历史成本与市场价值的制度性偏离(早期协议出让形成的资产价格洼地)固化了企业“持有即增值”的认知,导致部分市场主体盘活意愿不强(周小平等,2024)。更深层障碍源于政府—市场激励结构的系统性错配。纵向税收分成机制弱化地方政府存量更新的财政激励,横向制度约束(土地转让开发强度门槛)构建非对称退出壁垒。针对资金和技术薄弱企业,政策供给不足,组合型政策工具与金融创新机制缺乏制度化安排,导致市场主体陷入“能力赤字—政策缺位”的双重锁定状态,最终演变为低效用地治理的集体行动困境。

3.制度性缺位与动态适配困境:识别标准体系的非均衡性

城镇低效工业用地治理面临制度供给失衡与标准体系动态适配的双重挑战。现行技术规范虽倡导节约集约,但国家层面缺乏统一的低效用地识别规程。制度模糊性不仅导致跨区域治理协同困难,还因未融入碳生产率、单位能耗产值等新兴维度,与双碳目标、数字经济发展脱节。深层次矛盾在于静态指标框架与产业迭代规律不适配,战略性新兴产业空间需求与传统评价体系冲突。技术约束加剧治理时滞,多源数据壁垒阻碍信息整合,动态监测技术更新滞后于空间形态演变,造成“标准制定—现实演化”信息鸿沟(甄延临等,2023),形成制度供给被动追随实践需求的非均衡治理态势。

4.技术理性僭越与产业适配性缺失:空间管制工具的刚性约束

现行空间管制体系存在技术理性超越经济规律的制度缺陷。容积率、亩均投资强度等指标本质是生产要素最优配置思想的物化,但将其固化为刚性管控工具时,忽视了市场过程的动态适应机制(宋伟轩等,2025)。特定产业因技术特征衍生的低密度空间需求,在标准化空间管控框架下面临物理效率优先原则的强制性约束,可能引发生产组织系统的功能性紊乱。这种“一刀切”的管控模式,通过空间生产的物理效率指标遮蔽经济系统的动态配置效率,最终导致要素配置效率的持续性耗散与制度成本递增。

5.政策生命周期断裂与制度信任损耗:治理工具的可持续性挑战

低效用地盘活政策的非连续性揭示了现行政策供给在时间、空间与价值维度呈现系统性断裂。时间维度上,财政补贴机制缺乏跨期协同,前端投资压力与后端激励兑现间的现金流错配削弱政策效能;空间维度上,产权分割规则在统一立法框架与地方创新实践间产生制度摩擦,降低政策工具的空间适配性;价值维度上,土地价款补缴标准缺失动态调整机制,加剧政企博弈的非制度化特征。市场主体基于跨期决策理性形成政策承诺贴现预期,在风险溢价计算中高估补偿制度不确定性成本,致使政策信号传导机制失效。制度信任的渐进耗损最终瓦解“政策投入—市场响应”的正向反馈回路,暴露出低效工业用地盘活治理工具从设计到迭代的不完善。

1.产权重构:制度供给与权属关系的系统革新

低效工业用地盘活的产权重构需突破传统产权制度的刚性约束,构建“权利分割—利益共享—责任共担”的弹性制度框架。推行产权束动态分割机制,通过解构土地所有权、使用权与发展权的传统权能绑定,形成多元主体协同开发模式下的增值收益共享机制,从而打破利益博弈困局。针对企业退出成本与收益预期失衡问题,需设计“市场评估+增值共享”的补偿机制,通过土地价值证券化与收益权分层配置(如基础补偿金与增值收益阶梯式分成),形成激励相容的产权退出路径。探索弹性产权分割制度,允许符合产业升级导向和土地盘活要求的企业以生产单元为基准分割产权,激活存量资产流动性。

2.市场激活:要素配置与价值发现的机制创新

市场激活作为破解低效工业用地盘活困境的核心机制,需通过要素配置与价值发现的双重创新重构市场运行逻辑,构建“行政让渡-市场主导”的转型框架。首先,完善二级市场交易制度,建立覆盖转让、出租及抵押的全流程标准化规则体系,通过“基准地价+动态溢价”模型实现土地资产价值显性化。其次,创新土地金融工具组合,推进工业用地土地金融产品开发,设计“基础资产收益+超额绩效分成”的复合型收益结构,激发社会资本参与存量土地更新的投资效能。同步构建“政策性金融+市场化资本”的联动融资框架,运用贴息贷款与风险缓释工具降低企业用地盘活和技术升级成本。构建全生命周期价格发现机制,依托大数据与机器学习算法,整合企业能耗、物流、税收等多维数据,建立动态估值模型,破解信息不对称导致的定价扭曲。

3.标准优化:大数据支撑与动态校准的综合升级

在低效用地识别领域,需构建“动态阈值+多维评价”复合判定体系,并运用大数据平台实施动态校准,以实现用地效能的实时监测。应因地制宜地发展低效工业用地多维识别技术体系,细致考虑地区与行业特性,制定精确、差异化的判定标准,并根据经济社会发展动态调整。需定期修订和更新判定标准,确保其前瞻性和适用性,紧跟新形势变化。同时,加强技术支撑,完善信息收集与更新机制,打破部门间信息壁垒,促进信息共享。加速推进低效工业用地信息“一张图”建设,整合不动产登记、土地变更、企业经济指标及建设状态等多源数据,搭建以宗地为单位的工业用地数据库,并建立持续更新机制,为实现工业用地精准动态管控奠定数据支撑。

4.空间再生:功能重构与价值跃迁的协同路径

空间再生作为低效工业用地盘活的核心维度,需通过物理空间重构、产业载体迭代与生态文化整合的三元协同,驱动土地资源价值跃迁。规划层面实施“负面清单约束+正向激励引导”的混合管制模式,通过新型产业用地政策范式赋予”工改研”“工改混”等复合用途转换权,破解战略性新兴产业的空间供给刚性。产业适配层面,针对精密制造、生物医药等特殊产业构建差异化技术指标体系,通过层高、荷载等关键性技术参数的精准供给规避空间资源错配。实施机制创新需引入开发权弹性管控理念,对阶段性低效用地设置活化缓冲期制度,鼓励市场主体通过租赁置换、合作开发等渐进式路径实现功能迭代。空间重组层面推行城市更新单元治理模式,通过零散地块的产权整合与功能重组,配套建设产业服务综合体与共享基础设施网络,形成“空间重构-功能耦合-能级跃迁”的再生闭环。

5.治理协同:多元主体与政策工具的耦合机制

治理协同作为低效工业用地盘活的制度中枢,需突破传统科层制治理的路径依赖,构建“主体共治—工具适配—韧性迭代”的复合型治理框架。政策设计层面推行契约式治理模式,通过政企协商机制制定差异化盘活方案,并开发模块化政策工具箱实现动态调适,形成激励相容的制度供给体系。执行监管层面构建全周期数字化治理平台,整合土地变更、项目运营及经济贡献等多维数据流,建立穿透式监管与反馈响应机制。风险防控层面创新风险共担机制,通过多方出资设立风险缓释基金,对技术迭代与市场波动引发的系统性风险进行对冲托底。通过构建“纵向府际协同、横向政企联动、斜向社会参与”的弹性治理结构,最终实现政策供给精准性与治理效能持续性的动态适配,为工业用地盘活提供制度韧性保障。

本文基于城市空间治理现代化战略需求,系统解构了城镇低效工业用地盘活的理论内涵与实践逻辑。研究发现,城镇低效工业用地盘活面临治理主体利益博弈、市场主体路径依赖、识别标准非均衡、空间管制刚性及治理工具可持续性五重障碍,其本质是空间生产关系中政府规制效能、市场配置效率与社会参与效能的系统性失衡。据此,研究构建“产权重构—市场激活—标准优化—空间再生—治理协同”五位一体策略框架,旨在以动态产权制度破解路径依赖,通过要素市场化配置激发土地资本潜能,利用标准优化提升低效用地识别精度,依托空间再生促进功能升级,并借助多元共治网络优化治理效能。然而,城镇低效工业用地盘活中的央地博弈、市场主体投机等问题尚待深入探究。此外,实现空间正义需平衡土地增值捕获与社群利益补偿,如何在市场机制中融入公平性考量,成为未来研究的关键议题。

(本文编辑:曾爽)

推荐阅读

-

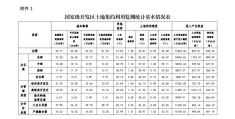

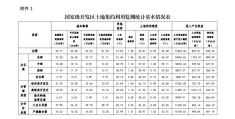

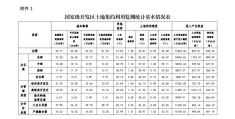

自然资源部办公厅关于2024年度国家级开发区土地集约利用监测统计情况的通报

-

可按原地类用地的,不征不转,不属于违法用地

-

最新研究成果!!!—土地利用系统演变的解释:模式、趋势和机制

-

2025年最新成果——基于EOD理念的全域土地综合整治理论逻辑和实践路径

-

用于识别土地利用冲突区的多层次空间评估框架

-

山区土地利用变化与生态安全的时空特征及多情景模拟:支持土地可持续管理和生态规划的启示

-

【AGEE】中国大陆县域耕地生产能力空间格局及其与土地利用强度的协调

-

【Habitat International】土地利用空间冲突的分布格局及驱动机制——基于中国县域的实证分析

-

自然资源部办公厅关于2024年度国家级开发区土地集约利用监测统计情况的通报

-

可按原地类用地的,不征不转,不属于违法用地

-

最新研究成果!!!—土地利用系统演变的解释:模式、趋势和机制

-

2025年最新成果——基于EOD理念的全域土地综合整治理论逻辑和实践路径

-

用于识别土地利用冲突区的多层次空间评估框架

-

山区土地利用变化与生态安全的时空特征及多情景模拟:支持土地可持续管理和生态规划的启示

-

【AGEE】中国大陆县域耕地生产能力空间格局及其与土地利用强度的协调

-

【Habitat International】土地利用空间冲突的分布格局及驱动机制——基于中国县域的实证分析

-

自然资源部办公厅关于2024年度国家级开发区土地集约利用监测统计情况的通报

-

可按原地类用地的,不征不转,不属于违法用地

-

最新研究成果!!!—土地利用系统演变的解释:模式、趋势和机制

-

2025年最新成果——基于EOD理念的全域土地综合整治理论逻辑和实践路径

-

用于识别土地利用冲突区的多层次空间评估框架

-

山区土地利用变化与生态安全的时空特征及多情景模拟:支持土地可持续管理和生态规划的启示

-

【AGEE】中国大陆县域耕地生产能力空间格局及其与土地利用强度的协调

-

【Habitat International】土地利用空间冲突的分布格局及驱动机制——基于中国县域的实证分析