300年未来城市方案:特征梳理与本质思考*

吴志强(1960-),男,中国工程院院士,同济大学教授,博士生导师,中国城市规划学会监事长。

韩 婧(1987-),女,同济大学建筑与城市规划学院博士研究生,本文通信作者。

赵 倩(1988-),女,同济大学建筑与城市规划学院博士研究生。

周咪咪(1989-),女,同济大学建筑与城市规划学院博士研究生。

严 娟(1989-),女,博士,同济大学建筑与城市规划学院博士后。

更多资料,添加微信

复制微信号

徐浩文(1996-),女,同济大学建筑与城市规划学院博士研究生。

何 睿(1993-),女,同济大学建筑与城市规划学院博士研究生。

精彩导读

THE 300-YEAR VISION FOR FUTURE CITIES: A COMPREHENSIVE REVIEW OF CHARACTERISTICS AND ESSENTIAL CONSIDERATIONS

ABSTRACT:This paper conducts a comprehensive analysis of the evolution of future city schemes over the past 300 years, and explores the logic of changes at different stages and their implications for the future. Through an in-depth analysis of more than 300 cases of future cities from 1700 to 2022, the paper elucidates the historical contexts and the evolutionary processes. It discusses the essence of future city schemes from an ideological perspective and summarizes the characteristics of future cities and their temporal and spatial attributes. The aim is to explore the logic and patterns underlying the evolution of future city schemes and to reflect on their implications. It draws a conclusion that the essence of future cities lies in humanity’s pursuit of a higher-level vision and the intelligent enhancement of cities as a developmental artificial life phenomenon.

KEYWORDS:the 18thcentury to present; modern; future cities; historical cases; context

1

“未来城市”方案建构的本质

“未来城市”方案的探索涵盖了从概念到实践的全过程,又从现实应用实践提升到下一轮的理论构想。城市规划和建设往往源于对社会、技术、环境等方面的理论探索和反思,其理论思考涉及城市设计、可持续发展、社会包容性等多个领域,通过对现有问题和挑战的分析,提出未来城市发展的理想模型和目标[6]。这些理论思考需要在实践中得到验证和应用。城市规划者、政策制定者和建筑师等实践者会将理论转化为具体的城市规划方案、政策措施和建筑设计。在实践中,他们会面临各种挑战和限制,需要不断调整和改进方案,以适应现实情况。同时,实践中的经验和反思也会反哺理论,促使理论进一步发展和完善。这种实践和思想理论的互动推动着未来城市探索的不断前进,实践为理论提供了验证的基础,而理论则为实践提供了指导和创新的动力。

在不同时期和地区,人们对于“未来城市”的观点和思考,体现出明显的片面性特征,即人类关于“未来城市”的想象,是由局部的、各体的、非普适性的认识所构成。这些片面性受时代的片面、专业的片面和地域的片面共同影响,交织产生。

(1) 时代的片面。不同时期,都会有其时代语境下所独有的一些新的价值观、新的技术、新的思潮。时代的跃动如脉搏一样,左右着社会的认知节奏。不同的思想观念,比如整个社会的右倾,抑或整个社会的左倾,都会引起对当时未来城市理想状态的扰动,并从城市方案中外显反映出来。时代的片面不可避免地会导致一些未来城市方案的局限性、过时性或不切实际性,但这并不妨碍它们对未来城市探索的贡献和启发。例如,1960年代日本提出的东京湾海上方案[7-11],就是充分体现了当时人类战胜自然的时代片面。

(2) 专业的片面。不同专业背景的人,在不同时期所处的社会地位不同,由此获得的发声机会不同,从而造成了带有鲜明职业特色或专长立场的偏见,并通过未来城市方案的生产予以外显和表达。例如,激进的新古典主义建筑师克劳德-尼古拉斯·勒杜(Claude Nicolas Ledoux)认为,城市和建筑所构成的物质环境不仅能直接反映居民的社会行为,还能对之施加强烈影响[12-14]。又例如,法郎吉方案是社会学者提出的,基本上很少考虑建设的基础设施支撑[15]。

(3) 地域的片面。不同地区的人,由于所处的自然环境、社会文化、经济发展等方面的差异,对于未来城市的期待和想象也会有所不同。地域的片面性会影响未来城市方案的选择、设计和实施,也会反映出不同地区的特色、优势和问题。例如,为产业工人谋划理想生产生活为主题内容的未来城市方案多集中于工业革命最早发生的欧洲国家和地区,例如,“绍村理想城(Cité idéale de Chaux)”[12-14]、“法郎吉(Phalanstère)”[16]、“田园城市(Garden City)”[17]、“线形城市(Ciudad Lineal)”[18]等,都是围绕工人的福利、教育、休闲、卫生等方面进行的社会改革和城市设计。

2

反思“未来城市”方案的演变

研究采用一种多维度的历史分析方法,该方法结合了文献回溯法、倒推检验法以及不完全归纳法。

(1) 文献回溯法。对过去300年以来未来城市构想的607篇文献进行系统性阅读理解和深入回溯分析,通过时间序列的梳理,提炼历史脉络,识别不同时期未来城市构想的特征与演变逻辑。

(2) 倒推检验法。基于当前视角,对历史的未来构想进行“倒推”,即从后来者的认知出发,对比考量今昔的技术、社会和环境条件,重新审视历史上的城市设计方案,评估历史构想的前瞻性和局限性,以此反照当下技术、社会背景,揭示其预见性与现实的偏差,为今日未来城市规划提供镜鉴。

(3) 不完全归纳法。通过对案例的异同点比较总结,归纳出未来城市方案的普遍规律和演进趋势,从中提取共性特征和模式。

(1) 学者既有史料成果。研究依托于露丝·伊顿(Ruth Eaton)[19]、唐晓岚[20]、尼克·邓恩(Nick Dunn)和保罗·丘尔顿(Paul Cureton)[21]、克里斯托弗·宾兰(Christopher Beanland)[22]等学者所做的未来理想城市设计方案和事件史料的汇编著作。这些研究成果构成了数据收集的起点,为研究提供了扎实的历史背景和数据框架。

(2) 横向检索扩展文献。通过进一步的参考引用信息挖掘与文献搜索,增补更多外部案例,扩充研究数据,帮助更全面地认识未来城市现象。

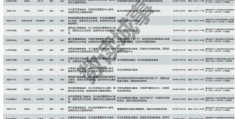

(3) 实务项目一手资料。整理纳入笔者参与的国内案例,如青岛、海南、上海等地的未来城市规划实践项目,这些一手资料为研究增添了现实性与本土化视角。通过上述途径收集的数据被整理成一个包含332项案例的未来城市历史案例数据集,用于分析和归纳未来城市方案的演进特征。

3

“未来城市”方案变化的特征

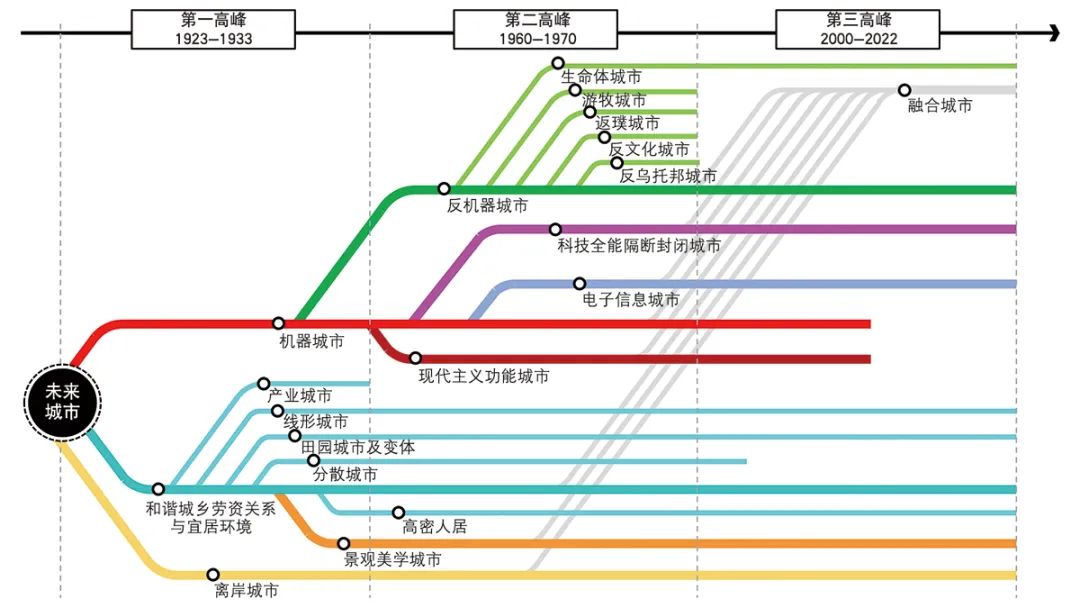

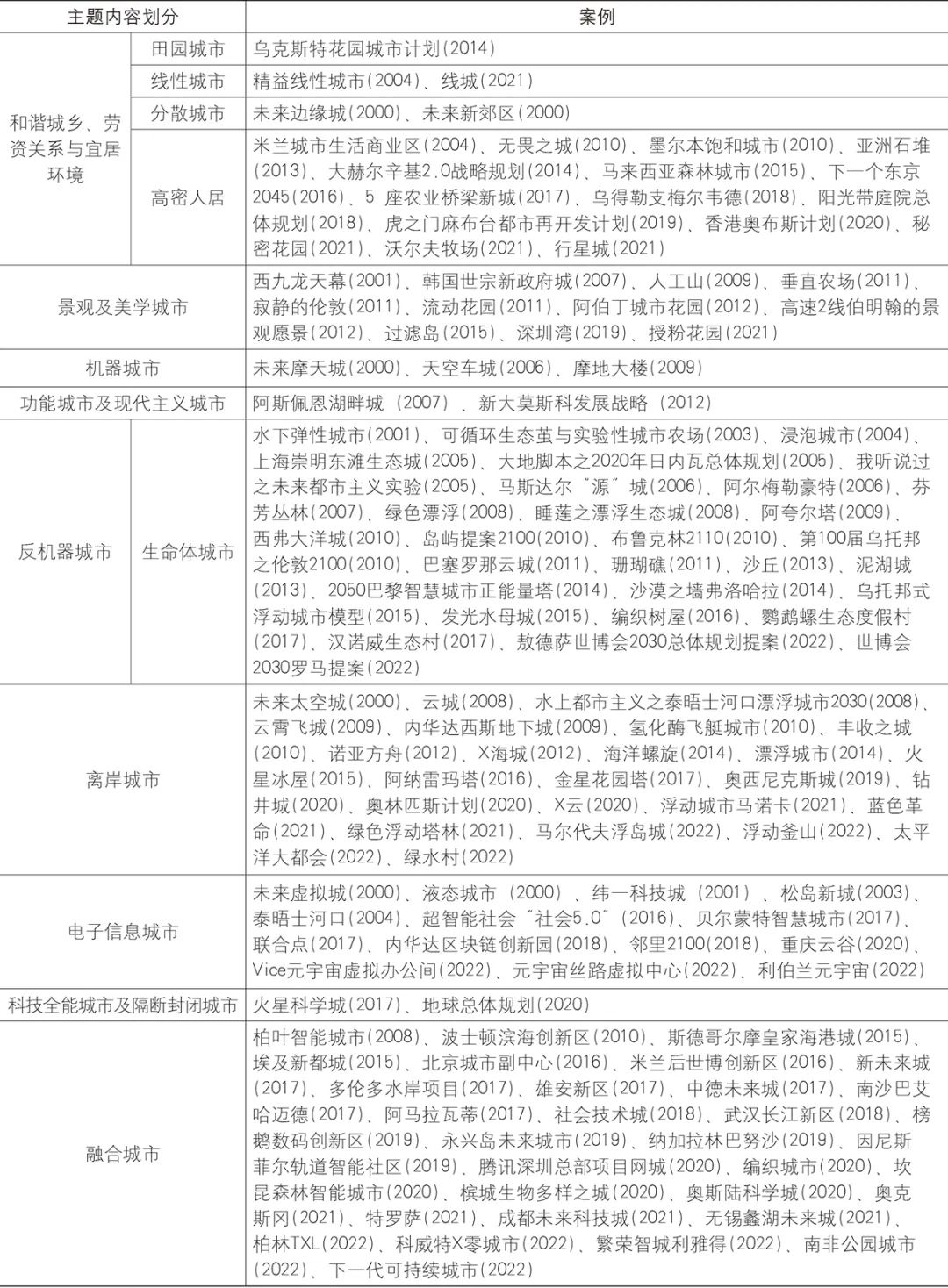

数据显示,在未来城市的现代演进历史上,按文献出现的频度和建造实践的案例数量,可以显现出在1923—1933年,1960—1970年以及2000—2022年间出现了三大时期的实践高峰及其思想高峰(图1、图2)。

▲ 图1 未来城市历史案例的分年份计数及三大高峰的时间特征

资料来源:笔者自制。

20世纪前30年,人类迎来了技术发明速率最高峰值的“创新黄金时代”[23]。1923—1933年的10年期间,电力被大规模应用,电报和无线电通信技术的发明颠覆了人们对距离的传统认知。同时,电器、化学、石油生产和钢铁行业等领域也都取得巨大的创新。面对技术裹卷而来的强烈刺激和“改天换地”般的体验,人们对于“未来城市”的建构大量萌发,并彰显出浓厚的电气科技色彩。

▲ 表1 第一高峰时期(1923—1933年)的未来城市案例主题内容划分

Tab.1 Categorization of themes in future city cases during the first peak period (1923-1933)

回顾第一高峰时期,这些“未来城市”的探索与反思,遭遇了第一次世界大战的冲击与复苏,脱胎于人类对突如其来的技术革命的反应,这种建构体现了现代建筑和技术的纯粹兴奋,展示了机械时代的立体城市的面貌。其中许多构想虽然从未建成,但它们对后来的建筑师和规划师产生了长远影响,从形态上预见了当代城市的发展。

3.1.2 第二高峰时期(1960—1970年):以战后复兴重建与命运忧患为总体特点

▲ 表2 第二高峰时期(1960—1970年)的未来城市案例主题内容划分

Tab.2 Categorization of themes in future city cases during the second peak period (1960-1970)

已有的3类案例基本上是对前面探索的进一步变形、改进和补充。在对和谐城乡、劳资关系与宜居环境的讨论中,田园城市、线形城市、分散城市的方案思路都仍旧延续,而产业城市的方案思路则不再继续,转而出现了一批为应对人口压力、住房短缺,在土地资源受限条件下为密集城市环境提供高品质住房的未来城市方案构思与实践。

3.1.3 第三高峰时期(2000—2022年):以走向虚实相生的融合之路为总体特点

从该期间各方案所表达的主题和内容来看,围绕“生命体城市”的构想是最多的一个类型。近年来,以生命体眼光来看待城市及其与周围环境的关系,已成为未来城市创作中的基本思想,对生态系统的考量也已成为未来城市构筑时的基本通识和必要条件。其次是展现大都市区域日益集聚化发展情况下如何创造良好生境的“高密人居”类方案,为了应对自然灾害或土地限制,人们提出了在海上、水下、空中甚至是地外进行空间建构的“离岸城市”想象方案。反映出近年来人们对新型空间探索的热情,和对科技更高水平发展的期待与信赖。

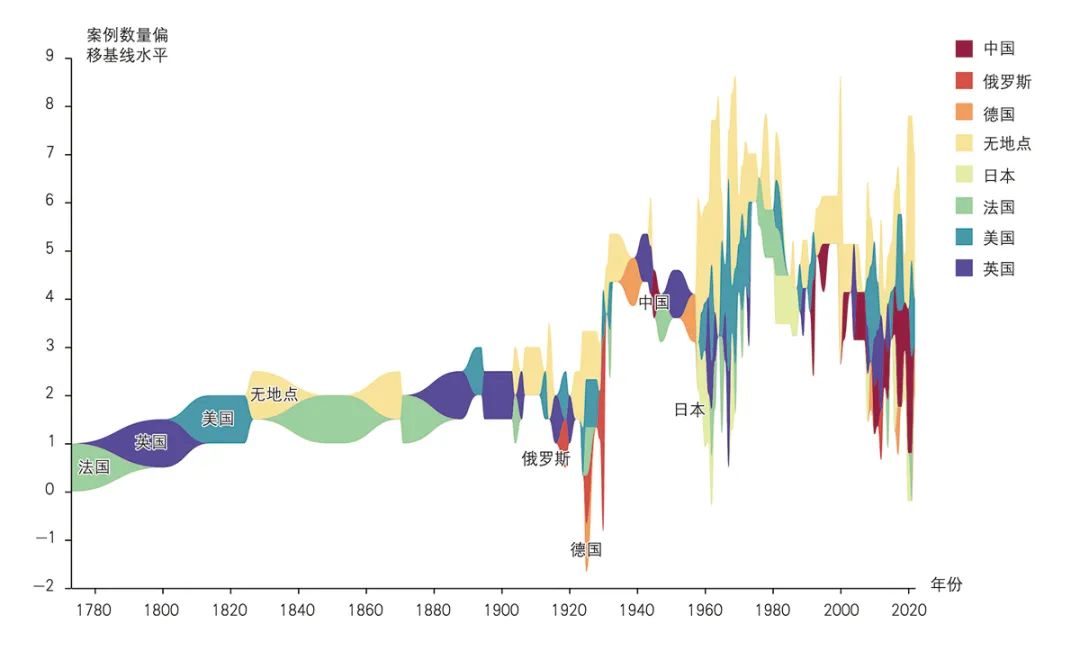

▲ 图3 未来城市历史案例的地域空间分布统计

Fig.3 Spatial distribution statistics of geographical locations for historical future city cases

分析案例分布数量较多国家地区的历年案例增减情况(图4),发现法国、英国、美国是现代以来未来城市探索的早期发起地区,俄罗斯和德国在20世纪20—30年代一跃成为主要集中地区,日本在20世纪60—80年代的创作规模增长明显,而中国在20世纪90年代末—21世纪的近30年里探索活动较为突出。自19世纪至今,无地点类型的未来城市案例一直占据着相当的比例。

4

“未来城市”方案变化的逻辑

早期的未来城市创想,更多的是停留在模糊、广泛、朴素、普世的社会理想层面与治人治世理念层面,较少对某个真实、具体的城市或特定场地进行方案构建;对有形、实体营造的内容涉及较少,对无形、制度与道德建设的内容论述较多;对城、国(邦)和社会的概念没有严格区分;对人性的思考和映射远多于对物质空间的筹划安排;很多都以纯粹虚构的、架空于历史和现实的文学形式予以刻画输出。比如,早期最具代表性的案例埃比尼泽·霍华德(Ebenezer Howard)的“田园城市”,即为一种抽象的模式化城镇愿景,其著述[17]除了对物理空间的构组与规格进行必要的解释说明外,更多的叙述了资本主义经济体系下的土地所有制度改革方式、成立经营管理公司来负责城市资金来源与利益分配、以及重组合作主义社会等问题。

自1900年以后,尤其是从1910年的第一波未来城市探索与反思高峰开始,未来城市方案逐渐趋于具象。许多方案聚焦于简化、明确的矛盾或目的,具备真实地理位置的依托,并通过显化、建筑学、工程性、相对制式化或规范化的手段呈现。往往一座城市、一个项目就代表一个特征鲜明、具体化的未来城市实践。大量未来城市构想的核心内容最终归结为对技术产品的工具性应用,技术产品的突破和刺激引发了未来城市的突破和革命。未来城市的发展趋势与技术创新发明的节律显著耦合。

随着1960年代第二波未来城市探索高峰的落幕,1970年代环境污染、能源消耗、资源危机等人类共同问题引起了广泛关注,1990年代交通和通讯技术的加速发展推动了全球化的流动与深度融合,导致未来城市的逻辑再次发生变化。随着环境时代、生态时代、信息时代和可持续发展时代[24]的到来,舆论逐渐转向环境气候变化[25-28]、人口增长和老龄化、安全和生命健康、文化特色多元性[29]、数字智能技术应用[30-34]等共同领域。上一阶段未来城市建构的具体性和差异性逐渐减弱。此时的未来城市已不再是具体的个案,而是对人类城市化问题和地球生存韧性问题的整体性回应[35-40]。未来城市指向的不是某个具体城市,而是一种典型的都市社会特质的凝练,以及在每个城市中都可能普遍存在、彼此近似的状态。在混合的城市画布中,全球性与个体性交织并存[41-42]。未来城市的概念再次抽象化,融入全球洪流,成为全球的观察与思考。

未来城市的整体演进逻辑,经历了先抽象(非实体的社会理想)、后具体(实体的造城规划)、再抽象(人类共同挑战的城市应对)的螺旋式上升历程(图5),其中的抽象包括地域载体的抽象、内容本体的抽象、普世价值的抽象,以及表达路径的抽象,亦可总结为“虚向实、实又向虚”或者“虚实交替相生”的结构变化特征。

▲ 图5 螺旋式上升的未来城市方案变化逻辑

Fig.5 The spiral ascending logic of future city scheme evolution

5

结论与启示

人类未来城市的本质在于不断追求更理想的社会环境,构建更理想的居住载体,并利用更先进的技术来推动这种载体向前发展。在数字化时代到来的背景下,未来城市的探索不再仅仅是过去三波未来城市概念的重复、延续或增量改进,而是更深层次的质性提升。城市作为发展的人工产物,正逐渐演变成具有自我思考、自我观察与自我学习迭代能力的智能生命主体。与过去物质载体的更新不同,今天的未来城市谋划更侧重于智能主体的提升,即更加主动地适应环境,更高效地满足居民需求,并在技术的支持下实现自我优化和持续进步。

通过对历史文献和现有研究的深入分析,本研究系统地探讨了现代未来城市方案演进的特征与逻辑变化,基于对演变特征和逻辑的思考,提出了未来城市演进的启示:

(1) 永恒的趋同性贯穿着未来城市构想的核心线索。尽管时间推移,时代更迭,但人类在设计未来城市的蓝图时始终围绕着诸如富强、民主、文明等核心价值观展开。这些普世梦想构成了城市发展不可动摇的精神基石。

(2) 在描绘未来城市图景时,技术敏感性表现得尤为突出。每座被定义为“未来”的城市都深深植根于特定时期的技术创新之中。通过明确的技术指标,将城市锚定在具体的时间坐标上,凸显了科技对塑造城市发展形态的关键作用。

(3) 必然的漂移性揭示了梦想追求和技术进步之间持续存在的张力关系。理想的追求是无止境且无法完全实现的,而技术进步则是永不停歇的追逐过程。二者之间的动态博弈使得未来的城市面貌不断发生演变,既满足了旧有需求,也催生了新的欲望和期待。

在人类对未来世界的不断想象和勇敢探索中,尽管许多构想因时而异或因条件所限未能付诸实施,但对美好未来的向往和执着追求却如同一种本源驱动力贯穿其中。正是这种永恒不变的人类精神内核,激励着人们在构建未来城市的道路上坚定前行,不断地扬弃不可行之策,坚守并追寻对更美好生活的共同期盼。

( 332项未来城市历史案例数据集,作为附件将随文章同步上传知网,详情见本文链接。)

参考文献

[1] 格莱泽. 城市的胜利[M]. 刘润泉,译. 上海:上海社会科学院出版社,2012.

推荐阅读

-

养老服务设施规划制度的实践困境与优化策略

-

广州面向2049的城市发展战略咨询及成果综述

-

资源枯竭型城市基于矿城融合的空间规划策略——以辽宁省阜新市为例

-

杭州城市更新专项规划正式获批!全市95个市级更新片区,30个重点片区先行启动

-

特大城市医康养结合空间组织模式与规划策略

-

数字增强下的城市步行空间设计与优化方法——以广州火车站片区详细规划为例

-

高密度城区游憩绿道网络规划的整合性框架研究——以西安市中心城区为例

-

官宣!第四个“双机场”城市,来了

-

42个国批城市的比较:中心城市格局

-

广州:构建城市数字孪生空间,深化国土空间规划实施监测网络试点

-

养老服务设施规划制度的实践困境与优化策略

-

广州面向2049的城市发展战略咨询及成果综述

-

资源枯竭型城市基于矿城融合的空间规划策略——以辽宁省阜新市为例

-

杭州城市更新专项规划正式获批!全市95个市级更新片区,30个重点片区先行启动

-

特大城市医康养结合空间组织模式与规划策略

-

数字增强下的城市步行空间设计与优化方法——以广州火车站片区详细规划为例

-

高密度城区游憩绿道网络规划的整合性框架研究——以西安市中心城区为例

-

官宣!第四个“双机场”城市,来了

-

42个国批城市的比较:中心城市格局

-

广州:构建城市数字孪生空间,深化国土空间规划实施监测网络试点

-

养老服务设施规划制度的实践困境与优化策略

-

广州面向2049的城市发展战略咨询及成果综述

-

资源枯竭型城市基于矿城融合的空间规划策略——以辽宁省阜新市为例

-

杭州城市更新专项规划正式获批!全市95个市级更新片区,30个重点片区先行启动

-

特大城市医康养结合空间组织模式与规划策略

-

数字增强下的城市步行空间设计与优化方法——以广州火车站片区详细规划为例

-

高密度城区游憩绿道网络规划的整合性框架研究——以西安市中心城区为例

-

官宣!第四个“双机场”城市,来了

-

42个国批城市的比较:中心城市格局

-

广州:构建城市数字孪生空间,深化国土空间规划实施监测网络试点