文章精选 | 国土空间规划治理体系对乡村产业振兴的影响与赋能路径/田莉 等

作者简介:

田莉,清华大学建筑学院教授、博士生导师,清华大学土地利用与住房政策研究中心主任,自然资源部智慧人居环境与空间规划治理技术创新中心主任

郭炎,武汉大学城市设计学院,湖北省人居环境工程技术研究中心教授、博士生导师,通信作者,tiverguo@whu.edu.cn

更多资料,添加微信

复制微信号

摘要:

乡村产业振兴是实现国家乡村振兴战略的核心内容,但长期面临产业用地供需失配、土地发展权配置失衡、土地用途管控刚弹失调等问题,有待国土空间规划治理体系的优化。文章围绕规划编制、实施和监督三个方面,解析国土空间规划治理体系对乡村产业发展的制约,进而提出国土空间规划治理体系优化的措施和路径,包括着眼于士地发展权均衡配置构建实施导向的县镇村空间规划编制体系,建立土地权益调节与土地综合整治的互促机制,建立多方参与协商的乡村规划治理体系。

关键词:

国土空间规划;治理;乡村振兴;土地发展权;乡村产业

Abstract:

The revitalization of rural industries is the core content of the national rurarevitalization strategy, but it has long faced problems such as the mismatch betweensupply and demand of industrial land, imbalanced allocation of land developmentrights, and imbalanced control of land use. The solution to these problems requiresthe optimization of the territorial spatial planning and governance system. Thispaper analyzes the constraints of the territorial spatial planning governance systemon the development of rural industries from three aspects: planning formulation.implementation, and supervision. lt then proposes measures and paths for optimizingthe territorial spatial planning governance system, These measures include constructingan implementation-oriented planning formulation system at the county, town, andvillage levels to realize balanced allocation of land development rights, establishing amutual promotion mechanism between land rights adjustment and comprehensiveland consolidation, and establishing a rural planning and governance system with thecomprehensive participation of stakeholders.

Keywords:

Territorial spatial planning;Governance; Rural revitalization; Land development rights; Rural industries

乡村振兴是中国式现代化的核心任务,本质上是乡村发展、产业兴旺的问题。作为各类社会经济活动的空间载体和乡村最重要的资源,乡村土地涉及农用地、建设用地、未利用地等多种类型。我国现有集体建设用地面积约1.9×105km2,是城镇建设用地面积的2倍多。其中,70%以上为宅基地。由于人口外流,数万平方千米的宅基地长期处于闲置或低效利用状态,影响生态文明战略的实施。集体经营性建设用地约占集体建设用地总量的14%,可挖掘的潜力巨大,但其流转仍受到制度、政策、规划等一系列因素的制约,是我国乡村社会经济转型面临的重大挑战。近年来,为增加农民的财产性收益,国家不断尝试对集体土地赋权,全面取消农业税、农村“三块地”改革、农村承包地“三权”分置、乡村振兴战略等政策相继出台。2019年修订的《土地管理法》吸收了“三块地”改革的部分成果,但集体建设用地入市并未在全国全面铺开。而一些地方“一刀切”式地拆除农村地区的违章建设,极大地削弱了集体土地权益,制约着乡村振兴的进程。

我国现行的国土空间规划治理体系带有明显的“城市偏向”。无论是在建设用地指标分配,还是在空间布局上,都优先满足城市需求,难以做到“农业农村优位”[1]。在“五级三类”的国土空间规划体系中,国家和省区市宏观层面的规划、县域和乡镇层面的规划都对乡村的土地利用与产业振兴发挥着重要作用。“三区三线”的划定和各类规划管控手段也都直接或间接地界定了乡村地区的土地发展权,决定了乡村的发展前景。就宏观层面而言,国土空间规划通过主体功能区、城镇-农业-生态“三区三线”进行空间管制,并根据各分区的管制规则配置土地发展权,以期实现国土空间保护与开发双赢的目标,但在实践中却存在诸多区域失衡、城乡发展失衡的现象。以主体功能区规划的影响为例,其客观上强化了城市化地区的发展权,弱化了限制和禁止开发区的发展权。在农产品主产区与重点生态功能区,广大农民失去了转变用地性质的潜在利益,农户收益也因功能区而异。利益补偿机制、资源保护成本分担机制的缺失,加大了限禁区生态与粮食安全目标的实施难度。

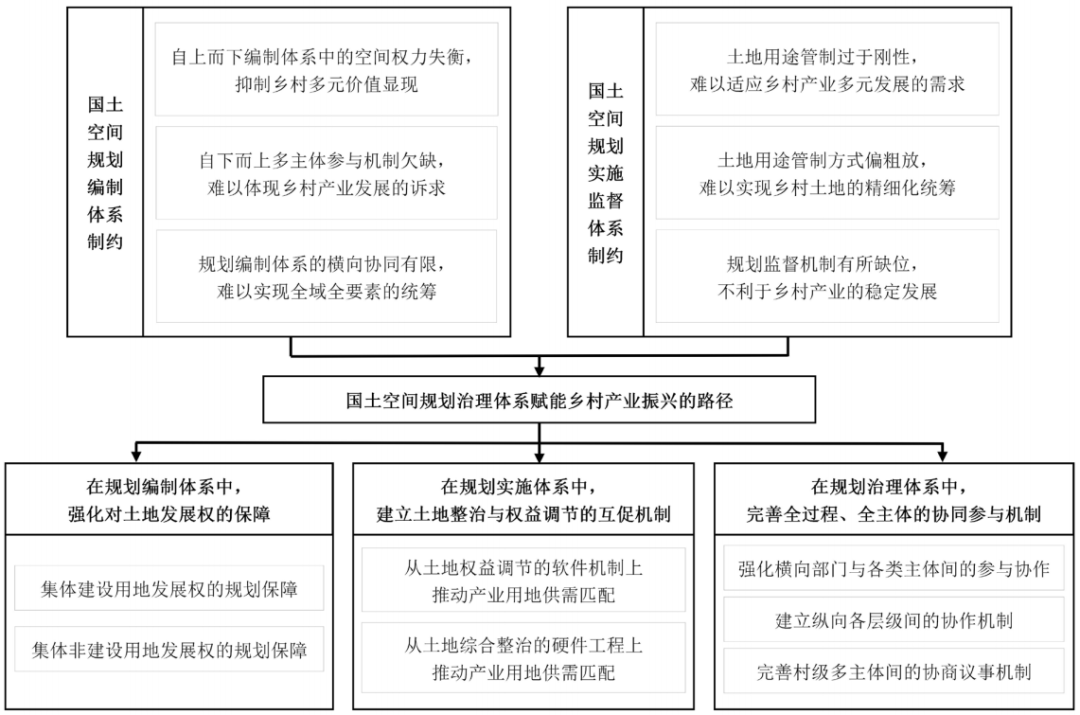

综上所述,通过优化国土空间规划治理体系助力乡村产业振兴,是我国农业农村现代化与城乡土地制度改革亟待破解的重要课题。本文首先回顾我国乡村产业振兴的内涵演进,进而分析现有国土空间规划治理体系对乡村产业振兴的影响,最后探讨国土空间规划治理体系赋能乡村产业振兴的路径(见图1)。这不仅涉及从土地制度与政策、规划体制、财税体制等相互关联的方面进行全方位的理论考察和实证分析,更要求通过系统分析来寻求深化集体土地制度改革和深入推进乡村产业振兴的突破口。

图 1 国土空间规划治理体系对乡村产业振兴得制约与赋能路径

Fig.1 The constraints and empowerment paths of the territorial spatial planning and governance system on rural industrial revitalization

资料来源:作者自绘

1

我国乡村产业振兴的内涵演进

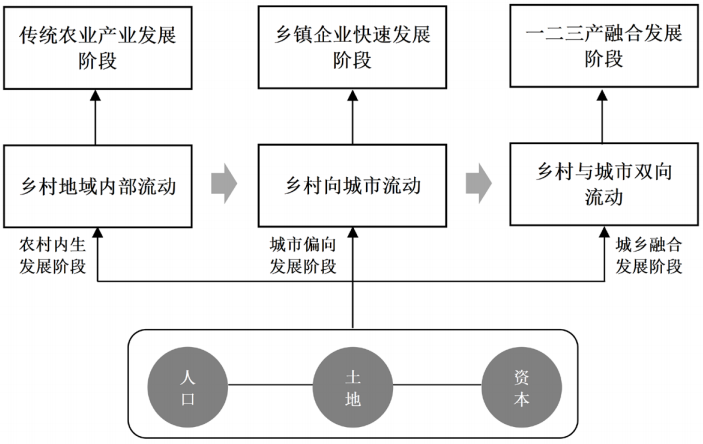

乡村产业是一个不断演进的概念。围绕推动农业农村现代化、建设农业强国的总目标,党的十八大、十九大、二十大报告都明确提出了一系列推进乡村产业振兴的举措。总体上,乡村产业经历了传统农业、乡镇企业发展和一二三产业融合发展的三个阶段,农业产业政策经历了农业支持工业到“工业反哺农业、城市支持农村”的转变,乡村产业发展的主要动力则经历了由政府计划主导向市场主导的转变[2](见图2)。乡村产业振兴的总体思路因社会经济发展阶段的跃升、国家农业产业政策调整以及乡村产业主要动力的演替而不断丰富。从发展战略层面来看,乡村产业振兴已从脱贫攻坚转向全面振兴;从城镇化发展阶段来看,其已从城乡二元逐步转向了城乡融合[3]。

图 2 城乡关系演进中的乡村产业发展阶段

Fig.2 Stages of rural industrial development in the evolution of urban-rural relations

资料来源:作者自绘

城乡融合阶段的乡村产业在布局上具有县域性、属性上具有联农性、生态上具有融合性、城乡间具有连接性等特征[4-5]。在该发展阶段,乡村产业振兴的内涵可以界定为:以县域为基本空间单元,以农村资源为依托,以农民为主体,以农地产权在具体权利主体上的落实为准则,以农村一二三产业融合发展为路径,建立起地域特色鲜明、创新创业活跃、业态类型丰富、利益联结紧密的,有利于提升农业、繁荣乡村、富裕农民的乡村产业。

2

国土空间规划治理体系对乡村产业振兴的影响

2.1 | 国土空间规划体系中面向乡村振兴的规划

2019年5月,中共中央国务院公布了《关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》,正式明确了“五级三类”的国土空间规划体系,在纵向层级包括国家、省、市、县、乡(镇)五级,在横向类型上包括总体规划、详细规划和专项规划三类[6]。在该体系中,最末端的村庄规划承担了空间落地、规划落实的重要任务,也是引领乡村产业振兴的重要抓手[7]。

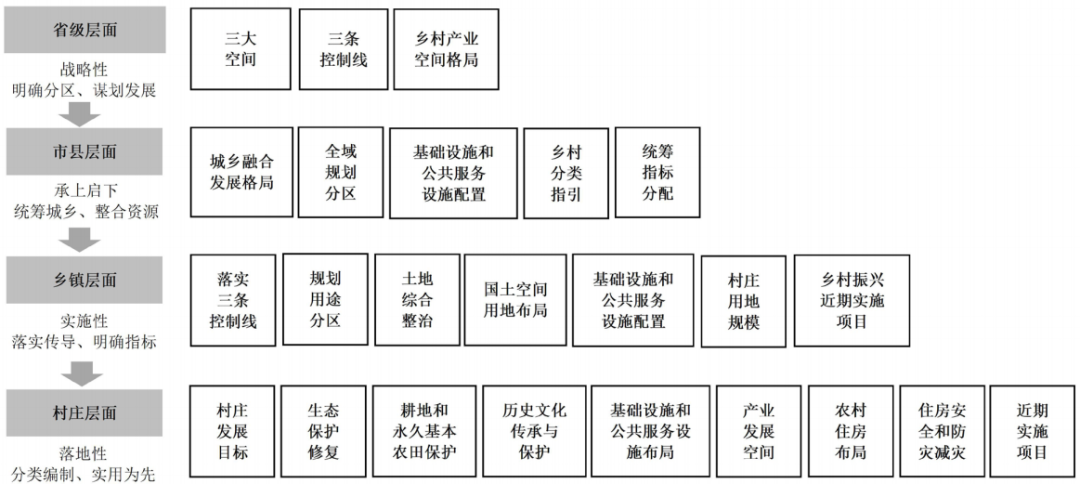

2021年4月,由第十三届全国人民代表大会常务委员会通过的《中华人民共和国乡村振兴促进法》将产业发展、人才支撑、文化繁荣、生态保护和城乡融合等确立为实现乡村振兴的关键抓手。在国土空间规划强调“多规合一”和逐级传导的背景下,面向乡村振兴的规划内容在纵向上包括省、市县、乡镇、村庄四个层级,在横向上囊括了国土空间布局、产业发展指引、历史文化保护、住房规划建设等四个方面(见图3)。

图 3 乡村振兴规划分级编制要点

Fig.3 Key points of rural revitalization planning system

资料来源:作者基于参考文献[8]自绘

2.2 | 国土空间规划编制体系对乡村产业发展的制约

国土空间规划编制体系作为规划体系运行的基础,是规划改革的重点工作,也是促进全域全要素空间格局优化、全面提升国家空间治理能力的关键一环。然而,当前国土空间规划编制体系存在行政和技术逻辑交织、治理逻辑体现不足的问题,使规划实践面临一些困难和挑战[9]。具体到乡村层面,国土空间规划编制体系的问题主要体现为空间权力分割、多主体参与机制欠缺、横向协同力度有限三个方面。

2.2.1 自上而下的编制体系中空间权力的失衡,抑制乡村多元价值显化

长期以来,我国传统的国土空间治理着重强调“自上而下”的政府主导型模式,通过规划编制体系中不同行政层级的传导关系,以空间管控和指标分配等方式落实空间治理目标[10-11]。虽然,这种自上而下的规划编制体系为落实宏观战略部署、维护国家安全底线做出了突出贡献,但也导致了空间权力的失衡。该体系通过主体功能区规划和指标分配体系自上而下地垂直分解土地发展权,导致土地在区域之间、城乡之间乃至乡(村)乡(村)之间分配不均,使乡村发展对空间的需求难以得到有效满足,束缚了乡村产业振兴目标的实现[12]。在城乡二元体制下,土地发展权配置的不均衡使乡村空间的多元价值难以显化,使乡村产业发展面临用地供给短缺的局面,村庄难免会以“非正规”的用地性质转变与开发来维护自身的权益[13]。

2.2.2 自下而上的多主体参与机制欠缺,难以体现乡村产业发展的诉求

当前的国土空间规划编制整体上缺乏全过程、全主体、多维度的公众参与机制,导致规划成果的需求导向不足,对乡村产业发展的赋能较为有限。有研究指出,县、镇级的国土空间规划是将自上而下的治理目标和自下而上的村民发展诉求进行统筹的关键环节,但其中,村集体、村民代表的全面、有效参与机制是长期缺位的[11];在村级尺度,尽管公众参与已成为编制村庄规划的共识,但不乏政府和资本的强势所在,在决策时对村民意见的采纳难免流于形式[14]。因此,在现实中,基于精英决策的、对乡村地区开展的蓝图式规划往往缺乏对乡村人文和自然资源本底、产业发展的实际空间需求的考虑,容易“水土不服”,难以对支撑乡村产业发展的空间要素进行有效配置、合理引导,难以有效推动乡村产业实现特色化、专业化和规模化的发展[15]。

2.2.3 规划编制体系的横向协同有限,难以实现全域全要素的全面统筹

当前,面向乡村地区的规划编制在横向协同上力度较为有限,无法高效整合全域的要素资源,一定程度上抑制了乡村产业发展的潜力和动力发挥。这主要体现在以下三方面:一是在工作路径上,相关规划多以单个村庄为对象,资源配置的尺度较小,实现联动发展的程度不高[16-17];二是在工作对象上,国土空间规划编制的技术标准多将乡村规划的内容切分为生产空间和居住空间两部分,没有将广大乡村地区作为一个集生产、生活、生态于一体的有机整体来系统对待,对乡村全域统筹不足[18];三是在工作机制上,面对不同用途的国土空间,特别是在城市可开发区域和乡村禁建区域之间,土地发展权配置与转移的机制尚未建立,从而使空间多元价值的交换渠道受阻、发展要素的流通不畅,制约着乡村产业振兴和共同富裕目标的实现[12-13]。

2.3 | 国土空间规划实施监督体系对乡村产业发展的制约

国土空间规划实施监督体系是确保国土空间规划有效发挥作用,体现国土空间规划战略性、科学性、协调性和权威性的重要保障。然而,该体系尚有不足,无法有力促进乡村产业发展,其核心问题主要在于土地用途管制过于刚性、管制方式偏粗放、监督机制有所缺位三个方面。

2.3.1 土地用途管制过于刚性,难以适应乡村产业多元发展的需求

土地用途管制是国土空间规划统筹资源、落实国土开发和保护目标的主要手段[19]。当前,国土空间规划对土地用途的刚性管控与乡村产业发展对多样化、灵活化土地供给的需求不相匹配,极大地制约了乡村产业发展。一方面,伴随我国乡村进入后生产主义的“多功能”发展阶段,农业旅游、农业休闲等新产业、新业态相继出现,需要灵活兼容的用地供给制度[20]。如果土地用途管制确定的用地功能和空间布局等缺乏弹性,管制措施过于刚性,将难以适应新兴产业对土地供给的复合型和动态性需求[21-22]。另一方面,对耕地用途的严格管控,特别是对耕地“非粮化”予以“一刀切”式的盲目取缔,会严重冲击农户和市场经营主体的积极性,不利于乡村产业发展和社会稳定。基于维护国家粮食安全的战略目标,我国耕地用途管制经历了从“非农化”的单一限制到“遏制耕地非农化、防止非粮化”双重管控并举的过程[23]。由于种粮的经济效益较低,在缺乏合理补偿的情况下,对耕地用途的强制管控将会与农民依靠土地增收和政府引入市场主体推动农业规模化、特色化转型的发展诉求相矛盾,影响乡村产业的振兴[24-25]。

2.3.2 土地用途管制方式偏粗放,难以实现乡村土地的精细化统筹

以往的乡村规划往往聚焦于乡村建设空间和耕地,对除耕地以外的其它农业空间、生态空间的管控较为粗放[26]。虽然,国土空间规划加强了对农业空间、生态空间的管控,但仅停留在对永久基本农田保护与生态保护控制线的划定上,对控制线内、外的空间缺乏权益联动的整体统筹[17]。当农业从单一生产功能向多功能拓展,从种植、养殖向全产业链延伸时,一些用地很大程度上未被纳入乡村土地要素的综合管控与配置。这些用地包括耕地、园地、林地、草地、养殖水面等农用地,为乡村一二三产融合发展配套的设施农用地,以及农村新业态用地[27-29]。这种粗放式的乡村用地管控,一方面忽视了乡村内部不同用地的自然属性与承载力差异,导致难以为乡村产业发展精准匹配适宜的用地,制约了产业发展[17];另一方面也导致乡村土地管控的交叉重叠或遗漏缺失,造成乡村农业空间、生态空间被侵占的局面[22]。

2.3.3 规划监督机制存在缺位,不利于乡村产业的稳定发展

当前,国土空间规划监督机制仍不够健全。虽然学界基于原土地利用规划、城乡规划的实施监督机制,对国土空间规划实施监督的目标要求、监督方式和监督措施做了系统性的理论探讨,但由于第一轮国土空间规划编制大部分刚刚完成,有的还未获批,实施监督机制的建立较为滞后,尚无有力的实践支撑[29-30]。由于缺乏具体依据和操作路径,当前国土空间规划实施监督机制难以完全发挥保障规划落地的作用,制约了其为社会经济发展“保驾护航”的能力。

特别是在广大的乡村地区,由于现实情况更加复杂、监督机构欠缺、村民法律意识淡薄等原因,规划监督机制的缺位更容易导致空间资源的错配。首先,对城镇开发边界以外的地区仍存在监督空白,以致违规、违法建设时有发生,恶化了人地关系,不利于乡村粮食生产、生态环境和传统风貌保护,也不利于乡村产业的可持续发展[31]。其次,目前土地用途管制与监督仍侧重于建设用地,缺乏全覆盖、精细化、刚弹结合的实施监督机制,行政审批手续简化不够,无法适应乡村产业发展对土地用途转变的动态化、灵活化需求[32-33]。最后,由于长效实施监督机制的缺失,乡村地区的规划监督常表现为“运动式”的集中“拆违”“退园还耕”和“退林还耕”等行动,使部分乡村特色产业经营主体面临高昂的退出成本,严重打击了乡村产业发展的动力和潜力[25]。

3

国土空间规划治理体系赋能乡村产业振兴的路径

3.1 | 在规划编制体系中,强化对土地发展权的保障

针对以往方案蓝图式的空间规划实施难的问题,以土地权益均衡、政府-市场-集体/农户间寻求共识为出发点,建立实施导向的县、镇、村空间规划体系是有必要的。实施导向的国土空间规划体系应以集体土地权益配置与调节为核心,制定县域空间规划的空间政策分区内容;提出包括指标管控/交易、空间置换、容积率转移、土地用途变更等权益调节方法,以及权益评估、财政金融政策配套等与集体土地发展权密切相关的规划内容;明确在承载重大战略或文化保护价值、重要生态保护价值的农村地区,可设置农用地发展权,建立包括发送区、接受区、土地发展权评价、发送主体、接收主体等内容的权益调节框架体系。换言之,应强化规划的政策性与实施性内容,弱化规划的计划性与物质空间导向过强的特征。就乡村产业振兴的土地与规划保障而言,应包括以下两方面内容。

3.1.1 集体增量与存量建设用地土地发展权的规划保障

不管是农产品加工,还是农业衍生的服务业,其发展都需要一定量的建设用地。在国土空间规划的编制中,农村集体、农民的“存量土地发展权”与“潜在土地发展权”构成了集体土地开发的双重权益,其中乡村地区已建及已批待建的用地实际具有“存量土地发展权”,未批未建的土地具有“潜在土地发展权”。当乡村被划进城市禁限建区,集体存量建设用地会被要求复垦,乡村申请新增非农用地的权利也受阻,以致“存量土地发展权”和“潜在土地发展权”的双重受损[34]。

2020年的中央一号文件提出:1)新编县乡级国土空间规划应安排不少于10%的建设用地指标,重点保障乡村产业发展用地;2)省级制定土地利用年度计划时,应安排至少5%新增建设用地指标保障乡村重点产业和项目用地。然而,现实中的“城市偏向”导致指标难以落地,虽然政策层面提供了增减挂钩的指标,但在乡村的用地功能布局中,“替农民做主,代农民决策”的现象非常普遍,农村集体、农民在涉及自身发展的领域其实并无话语权。当然,目前乡村建设用地利用低效的情况非常普遍,充分挖掘存量用地的潜力对乡村发展具有重要意义。这就要求对集体建设用地的“存量土地发展权”进行界定,而非将增减挂钩的指标全部转移到城市地区。保障乡村地区存量建设用地的发展权,是促进乡村产业振兴的重要基础。

3.1.2 集体非建设用地发展权的规划保障

集体非建设用地包括农用地、林地、园地、未利用地等。这些非建设用地承载的发展权不仅与国土空间保护格局密切相关,还涉及粮食与生态安全,受到“耕地非粮化”的严格管控与整治干预,还会直接影响农户与村集体的收益。首先,应摒弃盲目的、“一刀切”式的复耕,在尊重现状的基础上,通过合理的乡村产业谋划与引导,先立后破,逐步整治“耕地非粮化”;其次,在对乡村非建设用地进行规划时,对农地用途的管制应有配套的权益调节政策支持,应有纵向(不同政府层级间)、横向(同层级不同地域或不同用途间)相结合的耕地/生态补偿制度,以确保国土空间保护与农民收益双重目标的实现。

3.2 | 在规划实施体系中,建立土地整治与权益调节的互促机制

土地是乡村振兴的重要载体。在我国特定的土地制度下,国土空间规划和推动规划实施的全域土地综合整治是配置土地权益的重要手段。为增强国土空间规划对乡村产业发展的支撑作用,增强产业用地的供需匹配,有必要建立土地综合整治与权益调节的互促机制。

首先,从土地权益调节的软件机制上推动产业用地的供需匹配。国土空间的重构与用地指标的分配,意味着城乡之间、乡(村)乡(村)之间土地权益配置的差异。规划实施应以均衡的土地权益配置为基,从国家到县镇各个尺度优化土地权益调节机制:在国家、省、市的宏观尺度,为发展受限地区建立补偿机制;在市、区(县)尺度,探索建立土地权益的区域调节机制,如成都、重庆等地为建设用地指标交易建立的“地票”制度,佛山市南海区为推动全域土地综合整治和集体土地再开发建立的“三券(地券、房券、绿券)”制度。

其次,从全域土地综合整治的硬件工程上推动产业用地的供需匹配。全域土地综合整治包括建设用地的整备、腾挪与复垦,未利用地的开发,高标准农田建设,以及生态修复等项目。面向特定的国土空间规划方案蓝图,这些项目是对国土空间规划的具体落实,是优化用地布局、增强土地承载力、平衡土地权益的重要路径,也是保障乡村产业用地供给的重要途径。为保障乡村产业用地供给,需要以土地综合整治来平衡长期性、底线管控的用地规划和近中期的、动态不定的用地需求,增强土地用途管控的弹性。

土地整治项目的实施通常建立在权益配置共识的基础上,同时土地整治也是具体落实权益配置的途径,两者相辅相成。因此,面向乡村产业振兴的用地政策需将两者统筹起来,使其相得益彰。

3.3 | 在规划治理体系中,完善全过程、全主体的协同参与机制

多方参与乡村空间规划治理主要涉及横向各个部门、纵向各个层级间的协作,具体包括以下三个方面。

首先,在规划编制中,除了自然资源、农业农村等部门外,还应尊重地方农村发展的实际情况,听取农业一二三产业界的意见,使空间规划可以为乡村产业振兴服务而非带来限制。

其次,在县、镇、村三级之间建立上下贯通的密切协作机制。县级国土空间规划相对镇、村而言是基础性的;镇级是对县级国土空间规划的落实,同时也是村庄发展诉求的集中反映,是承上启下的;村级则是具体项目的落地,需将自身发展诉求充分表达到镇级国土空间规划中。因此,在目前自上而下的规划编制主导模式下,探索建立自下而上的诉求反馈机制,充分听取农村集体、村民代表的意见是较为关键的。

第三,在面向实施的村庄规划编制中,应建立村民代表、市场主体、村组干部以及镇街政府代表等多主体间的协商议事机制,尤其是针对规划未预见的、与实际需求相矛盾的方面,应建立弹性的规划调整、审批与决策机制。唯有在规划编制、规划实施中充分协商,达成共识,方能增强利益主体的自我监督意识,增强规划的管控效能。

4

结论与讨论

土地资源市场化配置与规划管控之间的协同,是我国实施乡村振兴战略需探讨的重要命题。由于集体土地长期被视为生产资料而非资产,市场调节机制缺乏,管控措施较为刚性单一,难以满足土地高效利用的现实需求,容易造成土地闲置或违规低效利用,严重的则会制约乡村产业振兴和持续发展。近十年来,集体土地的市场化改革促进了乡村产业的多样化发展。但由于以往的土地利用规划忽略了乡村发展的合理用地需求,土地非农化、非粮化等管控失效的现象频发。如何优化土地的规划供给以适应乡村产业发展对用地的多样化、动态化需求是振兴乡村产业要重点研究的课题。

本文面向当下国土空间规划治理体系与乡村产业发展用地保障之间的现实张力,试图从理性逻辑层面寻求破解之法,认为国土空间规划在各级各类规划中都或多或少地涵盖了决定乡村产业发展的内容,需以系统观全面审视国土空间规划的编制、实施与监督体系对乡村产业发展的影响,进而寻求优化路径。就编制体系而言,存在自上而下主导、自下而上参与不足、横向协同有限的问题,从而使乡村多元价值难以显化、基层发展诉求难以满足、对乡村全域全要素的统筹不够;就实施监督体系而言,存在土地用途管制方式刚性、粗放,监督机制缺位的问题,如此难以适应乡村产业多元发展的用地需求、对乡村土地精细化管理的要求和产业稳定发展的需求。

为此,本文从三方面提出了国土空间规划治理体系的优化措施:一是从保障土地发展权的视角提出了建构实施导向的县镇村空间规划编制体系的策略;二是聚焦土地综合整治这一规划实施的重要抓手,倡导建立其与土地权益调节的互促机制;三是面向全面的规划治理体系,倡导建立规划编制、实施与监督全过程的多主体协同参与机制。当然,这些理性推演的措施仍需实践检验、细化与优化。

参考文献

[1] 耿卓,孙聪聪.乡村振兴用地难的理论表达与法治破解之道[J].求是学刊,2020,47(5):1-12.

[2] 乔陆印,刘彦随.新时期乡村振兴战略与农村宅基地制度改革[J].地理研究,2019,38(3):655-666.

[3] 刘守英.从城乡二分到城乡融合[J].中国乡村发现,2022(3):11-14.

[4] 田莉,陶然.土地改革、住房保障与城乡转型发展:集体土地建设租赁住房改革的机遇与挑战[J].城市规划,2019,43(9):53-60.

[5] 朱介鸣,郭旭,郭炎.国土空间规划重构紧凑城市:乡乡差别与空间公平[J].城市规划,2022(6):48-57.

[6] 焦思颖.国土空间规划体系“四梁八柱”基本形成:《中共中央国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》解读[J].资源导刊,2019(6):12-17.

[7] 戈大专,陆玉麒.面向国土空间规划的乡村空间治理机制与路径[J].地理学报,2021,76(6):1422-1437.

[8] 徐娜.国土空间规划体系下的重庆市乡村振兴分级规划要点探讨[J].规划师,2021,37(16):42-46.

[9] 张尚武.国土空间规划编制技术体系:顶层架构与关键突破[J].城市规划学刊,2022(5):45-50.

[10] 樊杰.地域功能-结构的空间组织途径:对国土空间规划实施主体功能区战略的讨论[J].地理研究,2019,38(10):2373-2387.

[11] 冯旭,王凯,毛其智,等.国土空间规划体系下的乡村空间规划方法:基于规划与治理的一体化视角[J].城市规划,2022,46(11):21-31.

[12] 田莉,夏菁.土地发展权与国土空间规划:治理逻辑、政策工具与实践应用[J].城市规划学刊,2021(6):12-19.

[13] 戈大专,孙攀,汤礼莎,等.国土空间规划支撑城乡融合发展的逻辑与路径[J].中国土地科学,2023,37(1):1-9.

[14] 杨洁莹,张京祥,张逸群.市场资本驱动下的乡村空间生产与治理重构:对婺源县Y村的实证观察[J].人文地理,2020,35(3):86-92,114.

[15] 贾铠阳,乔伟峰,王亚华,等.乡村振兴背景下村域尺度国土空间规划:认知、职能与构建[J].中国土地科学,2019,33(8):16-23.

[16] 陈前虎,章建明,李筱曼,等.杭州市乡村地区国土空间规划的传导及协同策略探索[J].小城镇建设,2023,41(9):22-29.

[17] 袁铃惠,董泽鑫.国土空间规划背景下农业型乡镇产业提升路径研究[J].城乡规划,2023(1):60-68.

[18] 裴新生,刘振宇,钱慧.国土空间规划中的农业空间规划内容体系及传导初探[J].上海城市规划,2021(3):48-53.

[19] 王威汐,曹春.面向国土空间规划的分层级空间管控逻辑思考[J].城市规划,2023,47(4):25-30,44.

[20] 胡书玲,余斌,王明杰.乡村重构与转型:西方经验及启示[J].地理研究,2019,38(12):2833-2845.

[21] 李开明,耿慧志.面向国土空间规划体系的农业产业空间管控策略:基于上海市的经验分析[J].城市规划学刊,2023(1):87-95.

[22] 李开明,岳丽莹,李开顺.国土空间规划体系下乡村空间规划框架的优化策略[J].规划师,2020,36(24):28-34.

[23] 万世花.“耕地非粮化”的内涵厘定及效应阐明[J].云南农业大学学报(社会科学),2023,17(6):89-97.

[24] 吴郁玲,张佩,于亿亿,等.粮食安全视角下中国耕地“非粮化”研究进展与展望[J].中国土地科学,2021,35(9):116-124.

[25] 虞洪,牛卓美.耕地“非粮化”:内涵要义、治理约束及路径选择[J].农村经济,2023(9):1-10.

[26] 林彤,王亚华,高建岗,等.乡村地区国土空间规划分级传导体系研究[J].规划师,2023,39(5):90-95.

[27] 付海英,常瑞甫,何苗.生态文明时代农业空间规划内涵及发展趋势[J].农业工程学报,2021,37(14):323-330.

[28] 钱慧,裴新生,秦军,等.系统思维下国土空间规划中的农业空间规划研究[J].城市规划学刊,2021(3):74-81.

[29] 黄玫.基于规划权博弈理论的国土空间规划实施监督体系构建路径[J].规划师,2019,35(14):53-57.

[30] 张晓明.国土空间规划实施监督体系建设思路[J].中国土地,2022(10):36-39.

[31] 李娜,刘建平.乡村空间治理的现实逻辑、困境及路径探索[J].规划师,2021,37(24):46-53.

[32] 王雨晨,刘合林,刘法堂,等.用地审批“放权”背景下规划许可制度改革路径探讨[J].规划师,2021,37(15):13-18.

[33] 耿慧志,胡淑芬,徐烨婷,等.乡村建设规划许可实施的难点、问题和完善策略[J].城市发展研究,2020,27(2):46-53.

[34] 王国恩,伦锦发.土地开发权转移制度在禁限建区管控中的应用研究[J].现代城市研究,2015(10):89-93.

本文引用格式

[1]田莉,郭炎.国土空间规划治理体系对乡村产业振兴的影响与赋能路径[J].城市学报,2024,(2):10-15.

* 本文为《城市学报》原创文章,欢迎在朋友圈转发分享,转载请在后台留言。

排版:范云鹤

校对:雷贺群、牛金华

审核:王峤

推荐阅读

-

国土空间规划实施监测评估:理论内涵认知与指标体系构建

-

市级国土空间专项规划“编管一体化”框架与实现路径

-

(资料)开发边界内详细规划案例汇总

1、张家口市市辖区中心城区国土空间详细规划(草案公示)https://rsj.zjk.gov.cn/content/clientD...

-

CSPON建设 | 深圳:TIM的概念认知、模型构建和智能应用

-

浅品《自然资源学报》《地理科学进展》《中国土地科学》最新研究成果中一些可借鉴的分析图

-

基层国土空间规划执法,得强化“五个融合”

国土空间规划执法关乎规划严肃性和权威性,关乎民生福祉和经济高质量发展,关乎社会稳定和公平正义。近年来,“多规合一”改革深入推进,确...

-

【地理学报】1976—2021年日本国土空间格局演化特征及趋势

-

CSPON建设 | 武汉:要素化、全息化、智慧化的TIM构建思路

-

专家解读 | 新版国土空间总规明确五大国家中心城市

-

央视解读 | 22个超大特大城市国土空间规划全部获批,规划什么?怎么规划?

-

国土空间规划实施监测评估:理论内涵认知与指标体系构建

-

市级国土空间专项规划“编管一体化”框架与实现路径

-

(资料)开发边界内详细规划案例汇总

1、张家口市市辖区中心城区国土空间详细规划(草案公示)https://rsj.zjk.gov.cn/content/clientD...

-

CSPON建设 | 深圳:TIM的概念认知、模型构建和智能应用

-

浅品《自然资源学报》《地理科学进展》《中国土地科学》最新研究成果中一些可借鉴的分析图

-

基层国土空间规划执法,得强化“五个融合”

国土空间规划执法关乎规划严肃性和权威性,关乎民生福祉和经济高质量发展,关乎社会稳定和公平正义。近年来,“多规合一”改革深入推进,确...

-

【地理学报】1976—2021年日本国土空间格局演化特征及趋势

-

CSPON建设 | 武汉:要素化、全息化、智慧化的TIM构建思路

-

专家解读 | 新版国土空间总规明确五大国家中心城市

-

央视解读 | 22个超大特大城市国土空间规划全部获批,规划什么?怎么规划?

-

国土空间规划实施监测评估:理论内涵认知与指标体系构建

-

市级国土空间专项规划“编管一体化”框架与实现路径

-

(资料)开发边界内详细规划案例汇总

1、张家口市市辖区中心城区国土空间详细规划(草案公示)https://rsj.zjk.gov.cn/content/clientD...

-

CSPON建设 | 深圳:TIM的概念认知、模型构建和智能应用

-

浅品《自然资源学报》《地理科学进展》《中国土地科学》最新研究成果中一些可借鉴的分析图

-

基层国土空间规划执法,得强化“五个融合”

国土空间规划执法关乎规划严肃性和权威性,关乎民生福祉和经济高质量发展,关乎社会稳定和公平正义。近年来,“多规合一”改革深入推进,确...

-

【地理学报】1976—2021年日本国土空间格局演化特征及趋势

-

CSPON建设 | 武汉:要素化、全息化、智慧化的TIM构建思路

-

专家解读 | 新版国土空间总规明确五大国家中心城市

-

央视解读 | 22个超大特大城市国土空间规划全部获批,规划什么?怎么规划?