严加永、黄宗理等:地球物理揭示郯庐断裂带地幔物质上涌通道与中国东部成矿背景

基于地幔通道流理论的郯庐断裂东侧三个巨型成矿带地球物理特征与成矿背景探讨

严加永,黄宗理,张昆,张辉,陈昌昕,王志辉,高磊,王晓娟

深地探测与矿产勘查全国重点实验室,中国地质科学院

更多资料,添加微信

复制微信号

第一作者:严加永,博士生导师,正高级工程师,从事地球深部探测和矿产勘查工作。

通讯作者:黄宗理,研究员,从事地球物理探测方法研究,E-mail:zlhuang5653@hotmail.com。

导读:

郯庐断裂带不仅是中国东部一条著名的地震活动带,更是一条控制中国东部成矿作用的深大断裂带。在中国东部分布着三个巨型成矿带,分别是著名的长江中下游的铜铁(金)成矿带、胶东金成矿带和辽东金铅锌等多金属成矿带,使其成为中国东部重要的金、铜、铁、铅锌等金属资源富集区,同时也是地热资源的聚集区。

本文基于重力、磁法、深反射地震及大地电磁等多尺度地球物理数据,剖析了三个成矿带在地幔岩石圈、地壳和近地表的地球物理特征。结合地幔通道流理论分析,认为成矿物质来源于地幔岩石圈深部,郯庐断裂作为幔源物质上涌的主要通道,与其东侧的长江断裂、胶北断裂、辽东断裂三个次级断裂共同控制了这三个成矿带。基于这一研究成果,作者在分析三个巨型成矿带的成矿规律时,指出了值得关注的找矿区域,为新一轮找矿靶区的优选提供了参考。

文中还通过模型和实际资料探讨了幔源岩浆的地球物理追踪方法,总结并分析了不同地球物理方法在幔源岩浆全程追踪中的优缺点,认为地球物理探测能够获取地幔到地表的三维图像,实现对幔源岩浆在岩石圈空间的全面追踪,有助于提升对不同尺度成矿系统“源-运-储”关键要素的识别能力。研究结果表明,地球物理多方法联合能够有效追踪幔源物质的迁移路径,为深部找矿提供理论支持。

基金项目:国家重点研发项目(编号2023YFC2906904);中央级科研院所基本科研业务费重点攻关项目(编号JKYZD202303)联合资助的成果。

说明:参考文献以原文为准,本推文未作详细标注。

------内容提纲------

0 引言

1 长江中下游成矿带

1.1 长江中下游成矿带地球物理特征

1.2 长江中下游成矿带成矿背景与找矿前景分析

2 胶东成矿带

2.1 胶东成矿带地球物理特征

2.2 胶东成矿带成矿背景与找矿前景分析

3 辽东成矿带

3.1辽东成矿带地球物理特征

3.2辽东成矿带成矿背景与找矿前景分析

4 幔源岩浆对成矿系统的控制作用和地球物理全程追踪

4.1 幔源岩浆对成矿系统的控制作用

4.2 幔源岩浆地球物理追踪方法探讨

5 结论

-----------

0 引言

郯庐断裂带作为东亚大陆上北东向巨型断裂系中的主要断裂带之一,在中国境内延伸超过2400km,贯穿了中国东部多个大地构造单元(石玉若等,2025)。在其东侧,分布着三个巨型成矿带(图1),它们分别是长江中下游铜铁成矿带(以下简称长江中下游成矿带)、胶东金矿成矿带(以下简称胶东成矿带)以及辽东多金属成矿带(以下简称辽东成矿带)。这些成矿带分布众多大型及超大型矿床,蕴藏着丰富的金、铜、铁、铅锌等金属矿产资源。这三个巨型成矿带均位于郯庐断裂东侧的次级断裂区域,即长江深断裂、胶东断裂和鸭绿江深断裂。在长江断裂与胶东断裂之间,还存在苏北断裂(局部与赣榆断裂重合)。这四条深断裂沿着郯庐断裂东侧平行排列,断裂间距大致相等,约为300km,它们的形成均受到郯庐断裂带的共同控制。

图1 沿郯庐断裂带等间距分布的断裂带和巨型成矿带示意图

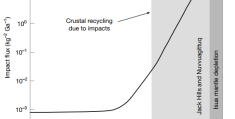

侯增谦等(2021)提出了地幔通道流理论,认为软流圈物质通过岩石圈深断裂进行垂直方向的迁移,这一过程伴随着热和流体的活动,形成了群聚式的上涌现象,这种群聚式上涌的特征触发大规模的成矿活动。在中国西部的青藏高原周边地区,走滑断裂系统的存在已经为这一模型提供了实证。在青藏高原的北缘和东缘,沿着这些大型走滑断裂,可以观察到大量地幔岩浆岩以群聚式、近乎等间距的方式分布。这些岩浆岩的形成是由于软流圈物质通过特定通道上涌至地壳内部,并伴随着大规模的金、铜、稀土等矿产的成矿作用。在郯庐断裂的东侧,三个成矿带呈现出近平行且等间距的分布模式(图1)。这些成矿带的分布明显受到走滑断裂带的控制,它们的分布呈近似等间距的特征。同时,这些区域也产生了大量的金、铜矿产,上述特征与青藏高原的地幔通道流模型有着高度的相似性。

在郯庐断裂东侧的这三个巨型成矿带上,长江中下游成矿带是中国东部重要的铁、铜矿产资源基地;胶东金成矿带是中国最大、世界第三的金矿产地;辽东成矿带上已探明多个大型金矿,朝鲜境内也发现了若干大型金矿床和储量达到世界级的铅锌矿床。将这些成矿带与青藏高原的地幔通道流成矿系统进行对比研究,可以探讨中国东部这三个成矿带上是否存在深部地幔物质向上流动的现象,并且这种流动是否在控制矿床形成方面起到了关键作用,为东部地区的找矿工作提供重要的理论依据。此外,通过研究幔源物质在地壳岩石圈不同深度的地球物理响应,分析地球物理特征与成矿系统中“源运-储”之间的关系,可以进一步建立更为可靠的找矿模型,对指导其他具有相似地质条件的地区找矿工作将具有借鉴意义。

1 长江中下游成矿带

长江中下游成矿带位于中国东部扬子板块北缘,西起湖北大冶,东至江苏镇江,全长约400km,是中国重要的铜、铁、金多金属资源富集区。该成矿带以燕山期(140~120Ma)岩浆-热液成矿作用为主导,发育铜陵、庐枞、鄂东南等超大型矿集区,探明铜储量超2000万t、铁矿石储量逾50亿t(吕庆田等,2020)。区域构造受郯庐断裂带和长江断裂带联合控制,深部幔源岩浆沿岩石圈减薄区上涌,与地壳物质相互作用形成多期次岩浆房,为成矿提供了充足的物质与热源。矿床类型以矽卡岩型铜铁矿、斑岩型铜金矿及热液脉型多金属矿为主,空间上呈“北铁南铜”分带特征。近期研究揭示,成矿带内矿床分布与深大断裂及交叉构造密切相关,幔源岩浆的氧化状态及硫逸度差异是控制成矿元素分异的关键因素(周涛发等,2020)。该成矿带深部成矿潜力良好,深部结构研究可为开拓“第二找矿空间”提供依据。

1.1 长江中下游成矿带地球物理特征

重力数据本身蕴涵了丰富的地下信息,对其处理可以为矿产资源勘查等多个领域提供密度信息,本文采用EIGEN-6C4卫星重力数据利用罗凡等(2022)完善的球坐标计算方法解算了三个成矿带的布格重力异常,并开展了向下延拓或垂向一阶导数等处理。

长江中下游地区高重力异常呈带状,平行于长江,自九江向东延伸,该重力高值异常带被南北两侧的低重力异常带所夹持,北侧低值带对应于著名的郯庐断裂带,而南侧低值带则对应于长江断裂带(图2)。长江中下游成矿带发现的铁铜矿床,几乎都分布在一个重力高值条带里,其走向、转折控制着所有的矿床分布,因此,该重力高值带在很大程度上决定了长江中下游成矿带的界限(严加永等,2011)。

图2 长江中下游成矿带及邻区向下延拓1km重力异常与矿床分布

1—铁矿;2—铜矿;3—铅锌多金属矿

在北东向重力高值带上,一系列近东西向低重力异常截断了重力高异常,规模最大的一条从大别北缘起,沿金寨—舒城—庐江—繁昌一线,与郯庐断裂近垂直相交于庐江县(图2)。东段在铜陵附近把长江断裂分成两条,铜陵以西和郯庐断裂相伴的成矿带,主要产出铜矿,繁昌以东成矿带逐渐远离郯庐断裂,而被两条长江断裂包围在中间,主要产出铁矿。较小的东西向断裂分布在安庆、枞阳、铜陵等地如图2所示,控制上述几个地方形成多金属矿集区。

磁异常是地壳内磁性物质的总体反映,本文收集了长江中下游等三个成矿带1:20万的航磁数据,为便于分析异常与磁性体的对应关系,我们对航磁异常进行了化极处理,将磁异常归位到磁性地质体正上方。从长江中下游地区的化极磁异常(图3)可以看出,所有矿床(点)都沿长江走向分布在磁异常的高值带上,高值带两侧各有一条明显的负磁异常带。中间这条高磁异常可称之为成矿磁异常带,这个成矿磁异常带在九江至铜陵段分布在长江以北,在铜陵附近向南东平移,铜陵以东含矿磁异常带分布在长江以南。

图3 长江中下游成矿带及邻区航磁化极异常与矿床分布

1—铁矿;2—铜矿;3—铅锌多金属矿

重力异常反演和宽频地震接收函数计算的莫霍面深度虽然有一定差别(图4),但二者结果均反映长江中下游成矿带为地壳减薄区域(Luo Song et al.,2019),Moho面隆起约5km。高重力异常与Moho面隆起范围基本一致,可以推断重力高主要是由Moho面隆起引起的。

图4 长江中下游成矿带及邻区接受函数计算的Moho深度(a)和重力反演计算的Moho深度(b)

通过长江中下游成矿带庐枞矿集区的反射地震剖面(图5),可以清晰地观察到重力高值带的位置恰好位于Moho面隆起和Moho面破裂的正上方区域(剖面位置见图2中AA'剖面)。通过反射地震剖面,我们可以看到透明区域所代表的幔源岩浆,它从Moho面破裂处开始上升。随着岩浆的上升,它在中地壳形成了岩浆房,并最终在上地壳形成了矿床。在庐枞矿集区的下方,存在一系列的断裂,包括F1、F2和F3等,这些断裂通过复杂的路径与深部的Moho面破裂带相连通。这些断裂不仅构成了连接地壳与地幔的通道,而且为幔源岩浆的上升和矿床的形成提供了必要条件。

图5 庐枞矿集区反射地震剖面(地震剖面据高锐等,2010)

(a)—重力和航磁剖面;(b)—反射地震剖面

穿越大别造山带、长江中下游成矿带中段以及江南造山带的大地电磁剖面结果(ZhangKun et al.,2019)揭示了一个显著的低阻异常现象,该异常位于郯庐断裂带下方约50km处的地幔岩石圈内。这个低阻异常区域呈现一个楔形的形态,从北西向南东方向延伸(图6)。除此之外,还有另一条较小的低阻带,它从大约30km深的Moho面附近开始,自南东向北西方向上升。这两条低阻异常带以一种“人”字型的结构汇聚在长江中下游成矿带上。

图6 过长江中下游成矿带中段的电性结构剖面(据Zhang Kun et al.,2019)

TLF—郯庐断裂带;MTF—长江深断裂;JNF—江南断裂带

图7是相同剖面上宽频地震接收函数测量的结果,在30km深度存在Moho面清晰的反射界面,对应郯庐断裂和长江断裂处,Moho面有明显的隆起错动,指示这两条断裂较深可达Moho面(顾勤平等,2022)。

图7 过长江中下游成矿带中段的接收函数剖面(据顾勤平等,2022)

1.2 长江中下游成矿带成矿背景与找矿前景分析

据1.1节多尺度地球物理资料显示,长江中下游成矿带幔源岩浆来源于50km深处的地幔岩石圈,郯庐断裂带构成了主要的幔源岩浆上涌通道。扬子地块北向运动,形成了另一支较小的通道,这支幔源岩浆上涌的位置在30km深度的Moho面附近。两支通道共同产生的幔源岩浆上涌和底侵,在地表形成了长江中下游成矿带。

反射地震剖面(图5)给出了Moho面破裂,幔源岩浆与下地壳发生熔融、同化、存储和均一过程的(melting assimilation storage and homogenization,简称MASH过程)确切位置,幔源岩浆自Moho面破裂处上升,在地壳内不同深度形成的岩浆房,岩浆通过复杂路径至地表形成矿床。以透明反射表现出的幔源岩浆在地壳里的全程追踪,构成了成矿系统“源-运-储”的完整图像。值得注意的是,地表显示的矿床集中产出位置正好位于Moho面破裂的正上方。

幔源岩浆上升至地表,受北侧的郯庐断裂和南侧的长江断裂共同控制,形成平行于这两条断裂的条带状岩浆岩体。含幔源的岩浆岩密度和磁性较大,在地表上表现为重力高和磁力高,与两侧的断裂带一起表现为图2和图3所示的重磁高值带和两侧的低值带,是成矿带在地表的地球物理特征。Moho面隆起和地壳减薄相互对应,接收函数显示为区域性的地壳减薄。

在长江中下成矿带上,发育着一系列与郯庐断裂带斜交的断裂(图2),分布在安庆、枞阳、铜陵等地,这些交叉断裂以及周围的火山岩盆地控制形成了矿集区。从成矿的物质成分角度,矿集区内岩浆岩含有幔源成分的多少,制约了能否成矿和形成矿床的大小。可以通过重磁交叉梯度异常来判断岩浆岩体的性质,图8为铜陵矿集区重磁交叉梯度异常图(黄宗理等,2019),交叉梯度异常高值区较好的指示出铜官山、冬瓜山等大型铜矿,在西南部铜埠镇和丁桥镇附近有两个明显异常区域,也应是成矿有利城区,值得找矿工作重点关注。

图8 长江中下游成矿带铜陵矿集区重磁交叉梯度图

1—铁矿;2—铜矿;3—金矿;4—铅锌多金属矿

2 胶东成矿带

胶东金成矿带位于山东半岛西北部,是中国最大的金矿集区,占全国金总储量的三分之一(杨立强等,2024)。该成矿带以燕山期(130~120Ma)构造岩浆活动为背景,发育焦家、玲珑、三山岛等超大型金矿床,矿床类型以蚀变岩型(焦家式)和石英脉型(玲珑式)为主(丁正江等,2015)。区域构造受郯庐断裂带及其次级断裂(如招平断裂、牟平-即墨断裂)控制,深部幔源含金流体沿岩石圈减薄区上涌,与地壳物质相互作用形成成矿热液系统(Deng Jun et al.,2020)。近年来噪声成像(侯爵等,2023)深反射地震与大地电磁探测揭示,胶北地区Moho面隆升(约3km),幔源低阻异常沿郯庐断裂带自西向东侵入,为深部成矿提供了通道。找矿方向聚焦于断裂交汇区及隐伏岩体外接触带,结合高精度重磁异常与构造地球化学分析,有望实现深部资源再突破。

2.1 胶东成矿带地球物理特征

胶东成矿带所处的重力场显示为高值异常,高重力异常呈椭圆形,范围包含了整个山东半岛及其附近海域,西部边界是郯庐断裂带(图9)。高重力异常背景中间被一条巨大的北东向低值带所分割,重力低值带刻画的是烟台-五莲断裂,这条断裂带是华南地块和华北地块的分界线,南侧是苏鲁-大别地体,北侧为华北板块。

图9 胶东成矿带及邻区重力异常图

1—铁矿;2—铜矿;3—金矿

在椭圆形重力高的西北区域,还有一条重力低值带,胶东几乎所有的金矿床都分布在这个低值带里。重力垂向一阶导数异常显示(图10)这个低值带由东西向断裂和若干北东向断裂构成,两个方向的断裂形成棋盘格式构造,金矿床几乎都分布在这两个方向的断裂上。

图10 胶东成矿带及邻区重力垂向一阶导数异常

1—铁矿;2—铜矿;3—金矿

图11显示的是横穿胶东半岛三山岛-海阳反射地震剖面的西北段和南东段(剖面位置见图10中BB'和CC'),清楚的显示出剖面最北端Moho面隆起破裂(图11a),破裂上方的透明反射区断续延伸到胶北断裂带(包括焦家、招平等断裂)附近,说明幔源岩浆(流体)上涌到了胶北断裂带内的各条断裂。在基本没有金矿床分布的烟台-五莲断裂位置,Moho面完整,没有幔源岩浆上涌现象(图11b)。

图11 胶东成矿带深反射地震剖面局部

(a)—胶北断裂下方深反射地震;(b)—烟台-五莲断裂下方深反射地震

图12是位于胶东一条沿北纬36.5°东西向分布的接收函数剖面,速度结构显示郯庐断裂在该地分为两支断裂,分别为F1和F2,在东支F2断裂处可以明显看出Moho面断开并隆起。图13显示的是山东半岛地区沿北纬37°的大地电磁测量反演所得到的电性剖面(YeGaofeng et al.,2021),在经度119°附近郯庐断裂带位置,有一个明显的低阻楔形异常,低阻异常通常与高温、富流体的地幔物质相关。胶东地区低阻楔形异常自50km深度向上延伸(图13),其电阻率(100Ω·m),结合反射地震显示的Moho面破裂(图11a),可判定为幔源岩浆上涌通道的直接证据。位于120.5°~121°之间的烟台-五莲断裂与深部低阻带被一个哑铃状的高阻区隔断,说明烟台-五莲断裂下方和深部地幔物质缺少关联通道,地表出露的岩浆岩更多来自地壳。

图12 过郯庐断裂的接收函数剖面(据郭震等,2012)

图13 胶东半岛沿北纬37°线的大地电磁剖面图(据YeGaofeng et al.,2021)

2.2 胶东成矿带成矿背景与找矿前景分析

深部地球物理图像显示(图13),郯庐断裂提供了地幔物质上涌的通道,富含金的地幔流体来自50km深部,沿郯庐断裂自西往东向上流动,在胶北断裂带Moho面破裂处与下地壳的老地层相互作用,生成含金流体,流体通过断裂向上流动,在断裂中生成蚀变岩型金矿,在较远处形成石英脉型金矿。郯庐断裂和与之相交的胶北断裂带构成了胶东金矿成矿系统的“源-运-储”三大要素。

胶东大部分金矿均位于胶东半岛西北部的重力低值带内,该重力低值带由东西向断裂与斜交的北东向断裂共同构成棋盘格式构造,几乎所有金矿床均产于这些断裂之上。东西向断裂与郯庐断裂带直接相连,从金矿床的分布特征来看,靠近郯庐断裂带的区域,矿床规模较大且数量较多;远离郯庐断裂带的区域,矿床规模变小且数量减少,这表明郯庐断裂带与金矿床的形成密切相关。综上所述,靠近郯庐断裂带的浅海或滨海地区具备巨大的找矿潜力,值得重点关注。

地球物理图像还揭示了烟台-五莲断裂附近的大量岩浆岩多为壳内重熔,与深部地幔物质无关。童英等(2017)通过岩石学研究发现胶北断裂带和烟台-烟台-五莲断裂带里岩浆岩分属不同时代。因此,推测该区岩浆岩与金矿的形成关系不大,成矿潜力有限。

3 辽东成矿带

辽东成矿带横跨中国辽宁省东部与朝鲜半岛西北部,沿鸭绿江断裂带展布,是中朝边境重要的多金属成矿带(宋建潮等,2009)。在中国境内,该成矿带以五龙、猫岭等金矿床及鞍山-本溪铁矿带为主要矿产资源;朝鲜境内则探明了云山、大榆洞等超大型金矿床(储量超1000t)以及宣川、天水等铅锌矿床(DongWeiyu et al.,2022)。区域成矿作用与燕山期(150~120Ma)的构造、岩浆活动紧密相关,受郯庐断裂分支(依兰-伊通断裂、敦化-密山断裂)和鸭绿江断裂带的控制,深部幔源物质沿岩石圈减薄区上涌,与元古代基底岩石相互作用,进而形成热液系统。

3.1 辽东成矿带地球物理特征

由图14a可见,辽东重力高的地区大致呈椭圆形分布,其西界为郯庐断裂带,南部为显著的重力高值带,沿中朝边界的鸭绿江分布并进入朝鲜境内,北部边界沿营口—本溪一线,重力高伴随着一条宽广的重力低值带。图14b重力垂向导数图显示,低值带能够准确的划分出断裂带,分别对应西端的郯庐断裂带,南部的鸭绿江断裂带,北端的营口-鞍山-中朝边界近东西向断裂带,以及一系列北东向断裂带。图15是辽东地区的一条接收函数剖面(Dong Weiyu et al.,2022),清晰刻画了30km左右深度的Moho面,郯庐断裂在东北地区分成依兰伊通断裂和敦密断裂两条断裂带,这两条断裂带的下方,Moho面隆起约5km,依兰伊通断裂切穿了Moho面。

图14 辽东成矿带及邻区重力异常(a)和垂向导数(b)

1—铁矿;2—铜矿;3—金矿

图15 辽东地区接收函数图(据Dong Weiyu et al.,2022)

3.2 辽东成矿带成矿背景与找矿前景分析

长期以来,鉴于胶东和辽东地区的地理位置紧邻且地质条件相似,地质工作者一直期望在辽东找到类似胶东的金矿带。然而,至今除丹东发现部分金矿外,辽东尚未发现与胶东规模相当的巨型金矿床。此外,关于辽东地区金矿的成矿类型、成矿时代以及控矿要素等方面,也存在多种不同观点。

辽东重力异常区与胶东地区具有相似地质特征,其西侧边界紧密毗邻郯庐断裂带。针对郯庐断裂带南段和中段,已有长江中下游深地震反射剖面与胶东深反射地震剖面研究(吕庆田等,2020);而郯庐断裂带北段深反射地震剖面研究(符伟等,2019)亦证实,该断裂带属贯穿岩石圈的深大断裂,是构成地幔通道流上涌的重要构造。图15所示,辽东地区接收函数剖面与图7长江中下游成矿带接收函数剖面具有高度一致性,均清晰呈现郯庐断裂带上方Moho面错断及隆起的构造特征。因此,可推断辽东地区郯庐断裂带同样具备穿透岩石圈并延伸至地幔深部的构造属性,能够为地幔物质垂向运移提供有效通道。

位于辽东重力异常区南界的的鸭绿江断裂带与郯庐断裂带直接相通,应当和胶北断裂带类似,形成重要的控矿构造。鸭绿江断裂带显示为剩余重力异常高值带,高值带的峰值位于国境线以南的海域里,向东延伸至朝鲜北部。正如前述长江中下游成矿带,这种重力高值带是Moho面隆起造成的,并且在隆起的最高端峰值部位易形成Moho面破裂,进而形成矿集区。

朝鲜北部鸭绿江南岸地区是重要的金成矿带(宋建潮等,2009),已探明矿点逾百处。在与中国隔江相望的朝鲜清川江北岸地区,现已发现包括大榆洞在内的7个大型金矿床(图16)。其中以造岳金矿为典型代表,其构造位置与五龙金矿呈南东向对应关系。该矿床严格受控于正断层构造,探明金储量达60t,最高品位可达10~20g/t。区域构造解析表明,朝鲜境内这些大型金矿床均受控于鸭绿江断裂带的垂向次级断裂系统,这些控矿构造在重力导数图中呈现清晰的线性特征。值得注意的是,中国境内的五龙金矿不仅赋存于重力高值带北缘,同样受控于与鸭绿江断裂带呈高角度相交的次级断裂构造。

图16 鸭绿江断裂带两侧矿产分布示意图(据宋建潮等,2009)

1—矿床(点);2—断裂带;3—金成矿带分界线;4—多金属成矿带分界线;5—重要城市/城镇

综上所述,中国境内潜在的优质成矿区可能位于大连周边地区。该区域位于鸭绿江重力高值带的峰值区域,深部可能存有Moho面破裂现象。其西部与郯庐断裂带紧密相连,后者能够提供大量的幔源物质。在重力垂向一阶导数图(图14)上,该区域呈现为低值盆地特征,暗示可能存在火山盆地或断裂交汇区域。另一个值得关注的区域是沿国境线外的海域,该区域成矿构造类似于朝鲜的几个大型金矿,均位于与鸭绿江断裂带垂直相交的断裂带上。在丹东五龙金矿以南的海域,从重力一阶导数图(图14)中观察出,该区域存在多条类似的垂直断裂。

4 幔源岩浆对成矿系统的控制作用和地球物理全程追踪

4.1 幔源岩浆对成矿系统的控制作用

侯增谦等(2021)将由大陆岩石圈地幔俯冲诱发的地幔深处沿地幔通道垂直向上热蚀并熔穿地幔岩石圈的软流圈高热涌流定义为地幔通道流。地幔通道流呈群聚式、近等间距规则分布,古老缝合带和深切岩石圈的大型走滑断裂为软流圈的持续上涌和长期活动提供了重要通道。本研究对郯庐断裂带东侧三条巨型成矿带自深至浅的地球物理图像逐一分析,揭示了幔源岩浆自地幔岩石圈上涌,尤其是进入地壳岩石圈以后,直至地表的幔源岩浆运移是控制成矿的主要因素。

长江断裂带、苏北断裂带、胶北断裂带和鸭绿江断裂带在大型走滑断裂郯庐断裂带东侧近平行展布、四条断裂带以约300km的相等间距规则分布,大地电磁显示了幔源岩浆自400km深部上涌的清晰图像,揭示出郯庐断裂是幔源岩浆上涌的具体通道,说明郯庐断裂东侧的三个巨型成矿带符合侯增谦等(2021)提出的地幔通道流模型。

反射地震给出了幔源岩浆进入地壳岩石圈以后的图像。揭示了Moho面破裂处是幔源岩浆上涌的具体位置,岩石圈地幔部分熔融产生的钾质镁铁质岩-煌斑岩和洋岛玄武岩,在Moho面破裂部位发生MASH过程,与下地壳熔融产生钾质长英质岩,并以近垂直方式继续上涌,在地壳内不同深度形成多级岩浆房,Moho破裂的正上方往往对应形成矿集区。

地球物理探测揭示郯庐断裂带与其东侧次级断裂系统存在显著的空间组合差异。在长江中下游成矿带,郯庐断裂带与铜矿带呈现近平行展布特征;而胶东—辽东矿集区则表现为断裂带与金矿带之间近正交的交汇关系。这两种构造组合型式均指示幔源岩浆活动与成矿带在三维空间上具有成因联系。值得注意的是,各成矿带普遍发育交叉断裂系构成的棋盘格构造,该类构造网络为幔源岩浆演化后期的流体排泄与脱气作用提供了有利的赋存空间,其断裂交汇部位往往形成重要的储矿构造并控制矿集区分布格局。

需指出的是,部分矿床与深大断裂未见直接的空间对应关系,这可能与浅表断裂系统的复杂分形特征或后期构造叠加改造作用相关。以安庆-铜陵矿集区为例,尽管地表观测显示其交叉断裂未与郯庐主断裂贯通,但基于重磁交叉梯度模型反演揭示该区域存在隐伏岩浆通道(图8),暗示幔源物质可能通过次级裂隙系统进行垂向迁移,最终形成规模化的矿化富集。

幔源岩浆的元素组成差异导致矿床类型的分异,并在地表呈现特征性地球物理响应。长江中下游地区幔源岩浆侵位形成大型岩基,对应显著磁异常与布格重力异常,且具有高值重磁交叉梯度异常,主要发育铜多金属矿床;胶东地区广泛发育辉绿岩脉群,其磁异常强度微弱,区域重力场受断裂带引起的低密度体叠加影响,整体呈现区域性重力低异常带,以形成金矿床为特征。

在地幔通道流成矿理论框架中,幔源岩浆不仅提供成矿物质来源,同时作为热动力源驱动成矿流体运移。研究者提出可将幔源岩浆岩的发育程度作为矿床勘查评价的关键指标:岩浆岩的存在与否决定矿化潜力,而其规模大小与矿床储量呈显著正相关(杨进辉等,2021)。该判别准则可能为深部找矿预测提供了重要的理论依据。

4.2 幔源岩浆地球物理追踪方法探讨

通过上述三个成矿带的分析可以发现,采用不同地球物理方法,对幔源岩浆实现从地幔岩石圈、Moho面破裂、岩浆流体中途经过的通道、地壳岩石圈中岩浆房、直至地表形成岩体的全程追踪。此过程在一定程度上实现了对金属矿床成矿系统中“源运-储”三大关键要素的追踪,提升了对地表岩体性质的识别能力,为发现成矿域、成矿带、矿集区等不同尺度成矿系统的前景提供了直接的科学依据。因此,对现有地球物理探测技术的探测能力及其局限性进行评估显得尤为必要。

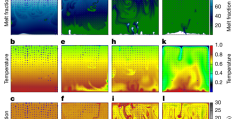

(1)对地幔岩石圈的探测深度可达100km以上。在长江中下游和山东半岛地区完成的大地电磁测量,清晰地给出了地幔物质自150km向上运移的图像。但正演分析表明,大地电磁在30km以下深度,由于扩散电场影响,大地电磁法的分辨率有所下降。图17展示了实际低阻体与低阻异常之间的对应关系,显示出异常区域的范围显著超出了地质体的实际边界。因此,在图6中显示的长江中下游和图13显示的山东半岛50km深度处,所观察到的大范围连片低阻异常区域,并非直接反映了低阻地质体的形态,而是低阻地质体影响的总体轮廓。基于大地电磁数据,难以精确界定地幔通道流的具体形态与位置。

图17 理论岩浆岩体体模型与大地电磁二维正反演响应

(a)—理论模型;(b)—高阻异常体正演响应;(c)—低阻异常体正演响应;(d)—高阻异常体反演结果;(e)—低阻异常体反演结果

利用宽频带地震仪接收远震信号进行反演,能够得到地下大尺度的速度结构(Huang Jinli et al.,2006),但受固定台站间距过大等因素影响,该方法分辨率较低,无法提供成矿幔源岩浆追踪所需信息。前文分析表明,Moho面的深度、形状及破裂情况对找矿具有指示意义,但远震反演方法难以识别这些特征,相比之下,接收函数则相对容易识别。

(2)对地壳结构的探测深度可达30km。目前,对地壳探测的有效方法可能只有反射地震。实践表明,采用适宜观测系统,只要地下介质存在波阻抗差异,深地震反射可以探测到位于下地壳,尺度500m左右的岩体,大致相当于四分之一的菲涅尔带。受岩浆岩体内部结构相对均一的影响,岩体的地震波形表现为一定面积的透明或弱反射特征。反射地震对Moho面反应清晰,呈现为振幅较大的强反射波形,对Moho面断裂、破碎反应也很明显,如图5和图11所示。

(3)对上地壳5~10km的探测。探测目标是准确识别不同地质体的性质、边界、形状和位置。现有方法众多,重、磁、电、震各有其特点。上述三个成矿带的分析表明,对位场数据高频信息的提取,重磁电不同方法的联合应用,深浅探测数据的紧密结合,都有利于加深对成矿系统的认识。

5 结论

(1)郯庐断裂带是一条贯穿地壳的深大断裂,其东侧的平行断裂与主断裂紧密相连,共同构成了完整的幔源物质“源-运-储”系统,控制了长江中下游、胶东和辽东三个巨型成矿带的形成。电磁探测技术揭示了地幔物质沿该断裂带上涌至地表的过程,同时也总结了郯庐断裂带东侧成矿系统中地幔岩石圈、地壳岩石圈及地表的地球物理特征,明确了深部地幔物质、地壳内幔源岩浆岩与浅部成矿作用之间的紧密联系。研究表明,郯庐断裂带对矿床具有显著的控制作用,与之直接相连的次级断裂构成了成矿带,矿床的规模和密集程度与距离郯庐断裂带的远近成正比,而Moho面的破裂及其位置对于成矿带的形成和识别具有至关重要的意义。

(2)提出了对幔源岩浆岩进行空间域全程追踪的方法:大地电磁和宽频地震技术可作为探测地幔岩石圈的主要手段,以识别地幔通道流的位置;反射地震和密集台阵探测技术用于揭示Moho面的起伏、错动和破碎情况,特别是隆起区的识别,分析幔源物质上升的通道;地壳浅部探测的目标是精确识别不同地质体的性质、边界、形状和位置。通过对位场数据高频信息的提取以及重、磁、电等不同方法的联合应用,深浅探测数据的紧密结合,有助于深化对成矿系统的理解。

-------END------

原文来源:严加永,黄宗理,张昆,张辉,陈昌昕,王志辉,高磊,王晓娟.2025.基于地幔通道流理论的郯庐断裂东侧三个巨型成矿带地球物理特征与成矿背景探讨.地质学报,99(3):778~793,doi:10.19762/j.cnki.dizhixuebao.2023382.

封面标题、导读评论和排版整理:《覆盖区找矿》公众号.

推荐读者下载、阅读和引用原文!

----

推荐阅读

-

我国新增两处世界地质公园

-

岩心智能识别技术内涵与展望

-

严加永、黄宗理等:地球物理揭示郯庐断裂带地幔物质上涌通道与中国东部成矿背景

-

Nature:地幔从熔融到固化的全过程模拟

-

65个项目,自然资源部发布“深地国家科技重大专项”2025年度申报指南

各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团自然资源主管部门、科技厅(委、局),国务院各有关部门科技主管司局,各有关单位:依据国家科技重...

-

Nature:地球早期地壳研究取得颠覆

-

Economic Geology:卤水“锂”——能源转型的关键资源

-

资源所、地质力学所、勘探技术所,2025年地质调查工作这样干

-

丁巍伟,朱日祥等:东南亚弧形构造形成机制及新特提斯洋动力过程

-

大动作!广东省矿产资源勘查院,成立!

-

我国新增两处世界地质公园

-

岩心智能识别技术内涵与展望

-

严加永、黄宗理等:地球物理揭示郯庐断裂带地幔物质上涌通道与中国东部成矿背景

-

Nature:地幔从熔融到固化的全过程模拟

-

65个项目,自然资源部发布“深地国家科技重大专项”2025年度申报指南

各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团自然资源主管部门、科技厅(委、局),国务院各有关部门科技主管司局,各有关单位:依据国家科技重...

-

Nature:地球早期地壳研究取得颠覆

-

Economic Geology:卤水“锂”——能源转型的关键资源

-

资源所、地质力学所、勘探技术所,2025年地质调查工作这样干

-

丁巍伟,朱日祥等:东南亚弧形构造形成机制及新特提斯洋动力过程

-

大动作!广东省矿产资源勘查院,成立!

-

我国新增两处世界地质公园

-

岩心智能识别技术内涵与展望

-

严加永、黄宗理等:地球物理揭示郯庐断裂带地幔物质上涌通道与中国东部成矿背景

-

Nature:地幔从熔融到固化的全过程模拟

-

65个项目,自然资源部发布“深地国家科技重大专项”2025年度申报指南

各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团自然资源主管部门、科技厅(委、局),国务院各有关部门科技主管司局,各有关单位:依据国家科技重...

-

Nature:地球早期地壳研究取得颠覆

-

Economic Geology:卤水“锂”——能源转型的关键资源

-

资源所、地质力学所、勘探技术所,2025年地质调查工作这样干

-

丁巍伟,朱日祥等:东南亚弧形构造形成机制及新特提斯洋动力过程

-

大动作!广东省矿产资源勘查院,成立!