丁巍伟,朱日祥等:东南亚弧形构造形成机制及新特提斯洋动力过程

新特提斯洋东南段动力过程及东南亚环形俯冲体系形成机制

丁巍伟1,朱日祥2,万博2,赵亮2,牛雄伟1,赵盼2,孙宝璐2,赵阳慧1

1 自然资源部第二海洋研究所,自然资源部海底科学重点实验室

更多资料,添加微信

复制微信号

2 中国科学院地质与地球物理研究所,岩石圈演化国家重点实验室

通讯作者:丁巍伟,博士,研究员,博士生导师,研究方向为大陆边缘动力学及海底演化与动力过程。

通讯作者:朱日祥,第十四届全国政协委员,中国科学院院士、地球物理学家。长期从事地球科学基础理论和实验研究。在地磁极性倒转、地磁场与地球深部过程相关性、克拉通破坏以及全球构造等领域取得了创新的成果。获得2020年度陈嘉庚科学奖之地球科学奖。

导读:

在我国西南及东南亚地区存在一系列规模巨大的弧形构造,以往的地质力学观点称之为“歹”字形构造体系。目前,板块理论认为东南亚位于特提斯构造域与太平洋构造域的交汇处,东、南、西三个方向分别被菲律宾海板块和印度-澳大利亚板块俯冲,形成了巨大的环形俯冲体系。

弧形构造体系不仅矿产资源丰富,而且地震、火山等新构造活动十分强烈,深入了解其深部结构及形成机制是重大地球科学问题,相关研究成果一直受到地学界的高度关注。

本文综合长周期天然地震观测数据和动力学数值模拟,厘清了新特提斯洋与印度-澳大利亚板块的俯冲时空过渡关系,提出澳大利亚陆块在90~45Ma期间长期停滞于南半球高纬地区的机制,并重建了晚中生代以来新特提斯洋的消亡及东南亚环形俯冲体系的形成机制。

地震P波速度结构研究表明,东南亚深部存在新特提斯洋俯冲板片的残留,停滞于下地幔约1500km的深度。在爪哇至东帝汶俯冲带一侧,新特提斯洋残留板片与上地幔的印度-澳大利亚俯冲板片相接,俯冲方向一致;而在苏门答腊俯冲带一侧,新特提斯洋残留板片与印度-澳大利亚俯冲板片断离,俯冲方向存在差异。

研究认为,东南亚环形俯冲体系的形成是晚中生代以来新特提斯洋东南段与印度-澳大利亚板块北向俯冲以及太平洋西向俯冲共同作用的结果,前者以俯冲消减-地块拼贴为特征,形成了东南亚现今的大陆岩石圈和弧形的苏门答腊-爪哇俯冲带;后者以俯冲后撤-弧后扩张为特征,形成了东侧的菲律宾俯冲带和一系列边缘海盆地。早白垩世以来新特提斯东南段的分支——北澳大利亚洋的扩张,使得澳大利亚陆块长期停滞在南半球高纬地区,直到45Ma北澳大利亚洋发生相背俯冲,快速消减,澳大利亚陆块才开始快速向北漂移,其北端与巽他陆块拼贴。

研究成果提高了对东南亚及澳大利亚陆块北端地区深部结构及其动力学过程的认识,对区域成矿带预测及地震、火山等新构造活动分布规律的总结具有重要参考价值。

基金项目:国家自然科学基金项目(批准号:42025601、41890811、92155203)资助。

说明:参考文献以原文为准,本推文未作详细标注。

------内容提纲------

1 引言

2 东南亚深部结构

2.1 P波速度结构特征

2.2 新特提斯洋与印度-澳大利亚板块的时空过渡

3 新特提斯洋东南段的演化过程

3.1 晚中生代:新特提斯洋东南段俯冲及与太平洋的交互作用

3.2新生代:新特提斯洋东段的消亡及东南亚环形俯冲体系的形成

3.3 澳大利亚陆块在45Ma停滞在南半球高纬地区的动力学机制

4 结论与展望

4.1 结论

4.2 展望

-----------

1 引言

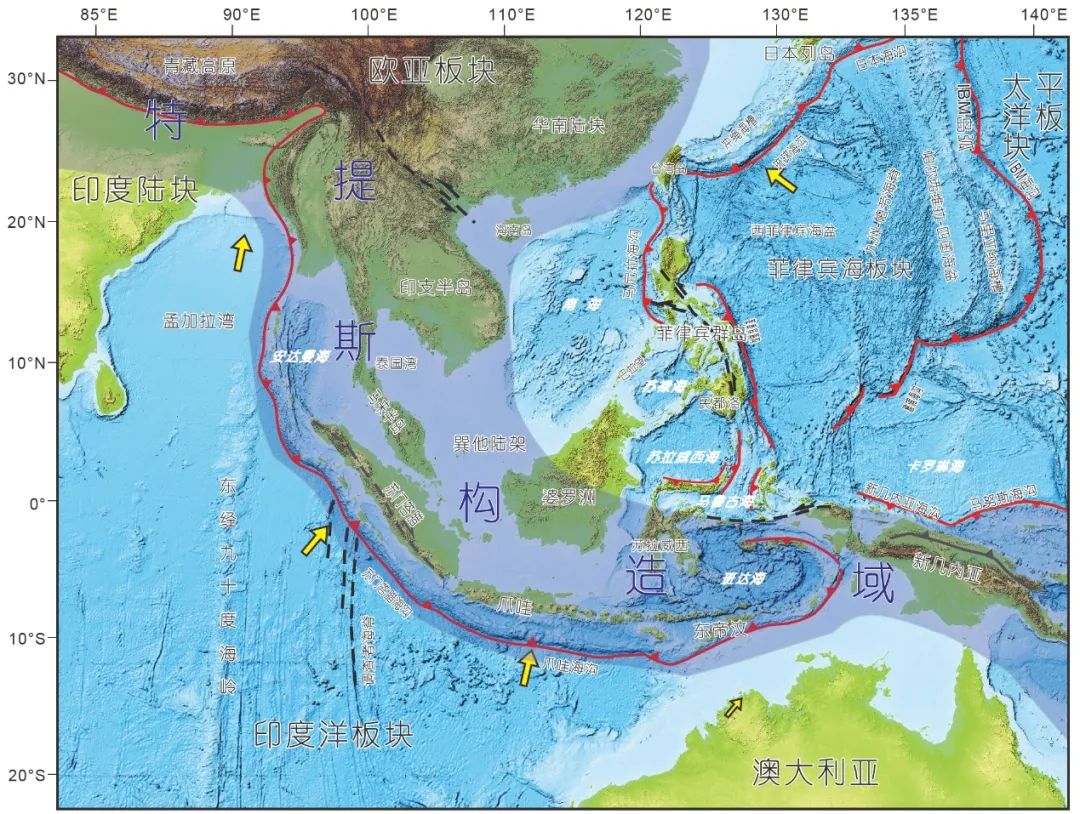

东南亚东、南、西三个方向上分别被菲律宾海板块、印度-澳大利亚板块俯冲,形成巨大的环形俯冲体系,而内部则是微陆块、岩浆岛弧和边缘海盆地组成的复杂集合体(图1)。东南亚既包括特提斯构造域的东南端部分,经历了5亿年以来原特提斯洋、古特提斯洋和新特提斯洋扩张与北向俯冲,以及从冈瓦纳裂离的陆块多期次北向漂移、碰撞、拼合增生的复杂过程(黄汲清等,1984;吴福元等,2020);也包括了太平洋与欧亚板块汇聚的一部分,受到自中生代以来包括太平洋板块和菲律宾海板块向西俯冲消减及多期次弧后拉张的影响(Li等,2021)。关于特提斯构造域主要块体的属性、碰撞拼合历史、动力学机制、对古气候与古环境的影响,以及成矿作用与资源效应已经积累了大量的研究资料(Becker和Faccenna,2011;Stampfli等,2013;Jagoutz等,2016;肖文交等,2017;丁林等,2017;万博等,2019;陈凌等,2020;Wang等,2020;李三忠等,2022;朱日祥等,2023);对太平洋板块向欧亚板块俯冲的动力过程、物质循环和岩浆响应、资源与成矿效应等方面也有大量的研究,在俯冲带深部结构、俯冲起始机制、大陆岩石圈减薄与破坏和板块俯冲与地球深部流固相互作用等方面取得了重要的研究进展(Liu等,2019;Sun等,2020;Li等,2021;Zhong和Li,2021;Li等,2022)。但对于处于地球动力枢纽和核心交汇地带的东南亚地区,由于特提斯构造域与太平洋构造域的叠加效应及多微陆块、多岛弧拼贴作用,使得厘清该区域动力学演化过程成为地球科学的难题之一。比如新特提斯洋俯冲如何终结?如何过渡至现今印度-澳大利亚板块俯冲?新特提斯洋和太平洋的俯冲带如何从相互独立,逐渐演化至现今衔接印度洋和太平洋的环形俯冲体系?印度陆块在晚中生代快速向北漂移,并与欧亚板块在~50Ma碰撞,而澳大利亚陆块为何在45Ma之前一直停留在南半球较高纬度地区?为认识上述问题,有必要对东南亚及澳大利亚陆块北端地区深部结构和动力学过程进行深入研究,以探讨东南亚环形俯冲体系形成机制。

图1 特提斯构造域东南段及西太平洋主要构造单元分布图

底图据美国国家海洋和大气管理局NOAA数据库。俯冲带位置及名称据Li等(2021)和朱日祥等(2022)

2 东南亚深部结构

由于俯冲的大洋岩石圈相对于周围地幔具有明显的低温异常,在地震层析成像中表现为高速异常体而较易识别(Hess,1964;Hasegawa等,1978),因此地震层析成像技术成为研究地球内部非均一最为有效的方法之一。近年来基于东南亚陆地地震台站天然地震开展了一系列层析成像工作,发现了印度-澳大利亚俯冲板片在走向上存在俯冲角度和滞留深度的不一致性,即西侧苏门答腊俯冲带以高角度俯冲到达地幔转换带或更深的位置;而南侧的爪哇俯冲带俯冲板片平躺在下地幔(Hall和Spakman,2015;Huang等,2015;Li等,2008),同时在部分俯冲板片内发现板片窗(Hall和Spakman,2015;Wehner等,2022;Wang等,2022)。然而由于所用数据和反演方法的不一致性,具体到单个俯冲带,俯冲板片的形态与延伸深度依然存在较大的争议。比如对于爪哇俯冲带的东侧区域,有研究认为俯冲板片滞留在地幔转换带(Li等,2018;华等,2022),也有学者认为俯冲板片已经穿过地幔转换带进入下地幔(Li等,2008;Huang等,2015;Kong等,2022)。Li等(2018)利用远震层析成像分析发现,苏门答腊下方俯冲板片到达500km深度;而Liu等(2018)利用近震和远震数据相结合的地震层析成像分析发现,苏门答腊北部下方俯冲板片已经到达800km的深度;全球地震层析成像模型则表明,苏门答腊地区俯冲板片的深度达到了1000~1200km(Widiyantoro和vanderHilst,1997;Pesicek等,2008;华等,2022年)。导致这些认识分歧的主要原因是缺乏关键海盆地震台站覆盖,影响了地震层析成像结果的分辨率和可靠性。

针对上述问题,自然资源部第二海洋研究所于2019~2020年对东南亚地区开展了宽频海底地震仪(Ocean Bottom Seismonitor,OBS)的天然地震观测(台站位置见网络版附图S1,http://earthcn.Scichina.com),共有17个台站获取了长达10个月的地震观测数据,填补了东南亚地区海域长周期地震观测空白。本文基于17个OBS台站与572个陆地地震台站记录到的近震P波到时和远震P波相对走时残差,采用远近震联合层析成像方法(Zhao等,1994,2012),获得了基于海陆联测的东南亚地区地幔结构。使用水平方向1°,深度方向10~100km的网格开展了分辨率测试。结果表明:在陆地台站和OBS台站下方,上地幔、地幔过渡带和下地幔上部(深度<1500km)成像结果较好,<>模型分辨率约为1°(~100km),东南亚内部海域下方从上地幔到下地幔的速度结构得到显著提高(分辨率测试见网络版附件1)。

本文由西向东截取了三条不同走向的剖面(图2中AA′、BB′、CC′剖面)进行地质解释,同时在分辨率测试合格的区域,基于地震波高速异常体的识别与解释,对俯冲板片的三维形态进行了地质建模(图3,地质建模相关方法见网络版附件2)。

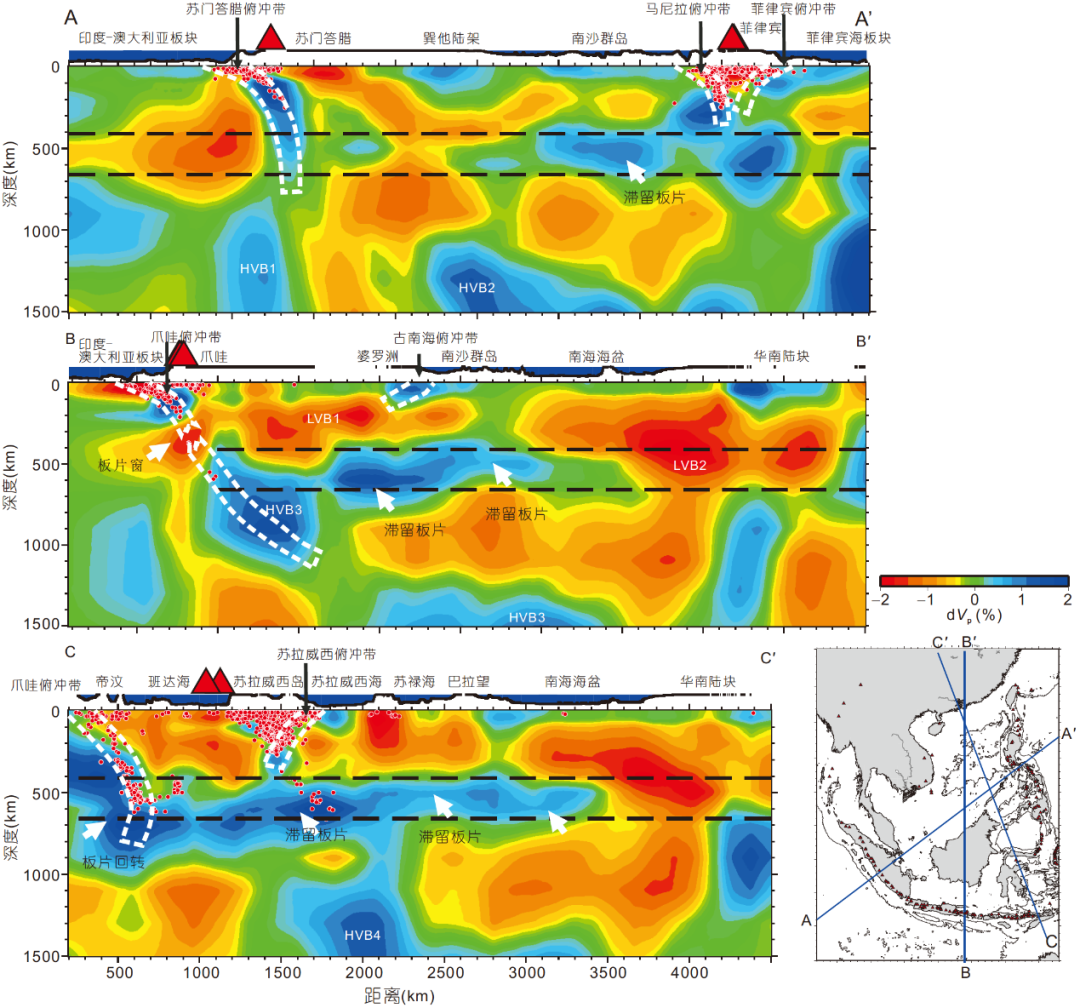

图2 Vp层析成像剖面所揭示的新特提斯洋东南段深部结构

AA′为NE-SW走向,横跨印澳板块-苏门答腊-巽他陆架-南沙群岛-菲律宾-菲律宾海;BB′剖面为NS走向,横跨印澳板块-爪哇-婆罗洲-南沙群岛-南海海盆-华南陆块;CC′剖面为NWN-SES走向,横跨帝汶-班达海-苏拉威西海-苏禄海-南海海盆-华南陆块。红色和蓝色分别表示Vp低速及高速异常。红色圆点表示天然地震位置。红色三角形为活动火山。黑色断续线为地幔转换带410和660km界面。白色虚线标识俯冲板片,浅部根据天然地震分布限定,深部根据高值速度异常推测,俯冲板片厚度为示意性。LVB:低速体;HVB:高速体

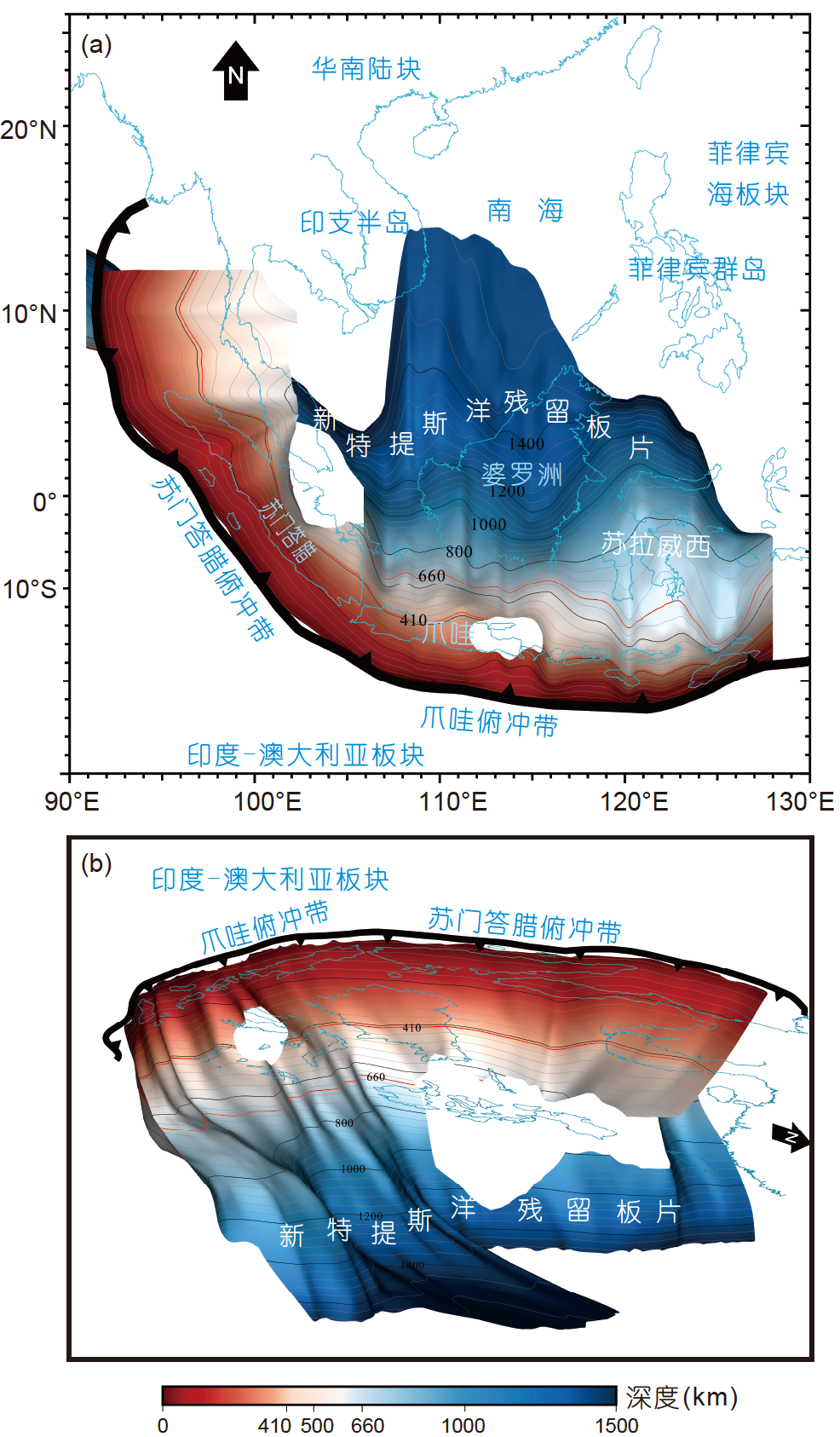

图3 东南亚下部俯冲板片三维示意图

在下地幔可见新特提斯洋俯冲残留板片。在爪哇海沟一侧新特提斯洋残留板片俯冲角度较小,近似平坦,与上地幔印澳俯冲板片相接,在300~500km之间存在板片窗;在苏门答腊海沟一侧新特提斯洋残留板片俯冲角度较大,展布方向为近NWW-SEE走向,与上地幔印澳俯冲板片方向不一致,两者在爪哇和苏门答腊交接处发生断裂。颜色表明不同深度。红色线为地幔转换带410km和660km界面。(a)视角为鸟瞰图;(b)视角由NE看向SW方向

2.1 P波速度结构特征

在苏门答腊北侧,印度-澳大利亚俯冲板片呈近N-S向一直向北延伸到缅甸北部,俯冲角度在25°~50°,至120km深度后变得较为陡直,并一直延伸至600km左右。而在安达曼群岛下方俯冲板片的角度更为陡直,部分区域可以达到近90°,俯冲板片角度与板片的年龄基本正相关。在苏门答腊北部下方,俯冲板片的走向发生了明显的变化,与地表岩浆弧及海沟的走向相一致,但是在深部板片走向上的弯曲程度逐渐加大,并形成了明显的摺曲(附图S2,东南亚地区P波速度水平切片图)。

在苏门答腊中部和南部下方俯冲的印度-澳大利亚俯冲板片形态相对较为简单(图2,AA′剖面),大致呈NW-SE向展布,俯冲角度随深度逐渐加大,并近乎陡直穿过地幔转换带。在下地幔800~1500km深度观测到纵向条带状高速体残留体(图2,AA′剖面中高速异常体1(HVB1)),与现今印度-澳大利亚的俯冲板片之间存在间断,推测为新特提斯洋俯冲残片。在苏门答腊和巽他陆架下方均有大范围的低速异常,从上地幔一直延续到下地幔(图2,AA′剖面中低速异常体(LVB1)),尤其在苏门答腊下方,与该区强烈的弧后岩浆活动一致(Cullen等,2013;Breitfeld等,2019)。在上述区域下地幔1200km深度观测到高速残留体,并向下延续到1500km处,推测为新特提斯洋俯冲的残片(图2,AA′剖面中HVB2)。在南沙群岛之下地幔转换带观测到滞留板片,菲律宾岛弧带之下则为对向俯冲的马尼拉俯冲带和菲律宾俯冲带,该区之下也为地震多发区,地震震中深度基本集中在300km以浅的区域。

在爪哇俯冲带下方,印度-澳大利亚俯冲板片在海沟处俯冲角度较为平缓,随深度加深而逐步增加至60°左右,并穿过地幔转换带(图2,BB′剖面)。从震源深度的分布也可以看出,天然地震虽然主要集中在300km以浅,但在深部也有分布,最深可达600km。在婆罗洲下地幔可以看到比较连续的高速体(图2,BB′剖面中HVB3),随着深度增加俯冲角度减少,俯冲板片滞留在下地幔1500km深度,整体表现为北向俯冲。在婆罗洲上地幔大范围的低速异常(图2,BB′剖面中LVB2)与该区地表新生代板内岩浆活动相对应(Cullen等,2013;Breitfeld等,2019)。在婆罗洲和南沙群岛下方地幔转换带观测到的滞留板片比AA′剖面南沙群岛之下地幔转换带的滞留板片有所加大,并一直向北延续到南海海盆下方。在南海海盆下方,上地幔和下地幔均有大范围的低速异常体(图2,BB′剖面中LVB2),最深可达1500km位置。在南海北部陆缘,也即海南岛的东部区域两者连通,该区域和前人报道的海南地幔柱的位置相一致(Lei等,2009;Huang,2014;Xia等,2016;Yu等,2018;Wang等,2022)。

值得注意的是爪哇岛下方280~400km高速体出现明显的间断(图2,BB′剖面),该间断同时也是地震的空白区,表明存在板片窗,下地幔低速体从俯冲板片下部穿越该板片窗进入地幔楔。利用Lithgow-Bertelloni和Richards(1998)的俯冲板片年龄-深度对应关系可以得出,该板片窗形成的时代约为8Ma。

在最东侧的CC′剖面(图2),印度-澳大利亚板块俯冲角度较大,穿过了地幔转换带,且发生板片回转。在苏拉威西海下方1100~1500km处有新特提斯洋俯冲板片残留体(图2,CC′剖面中HVB4),该区域由于澳大利亚陆块北缘已经与帝汶岛发生陆陆碰撞,与现今印度-澳大利亚俯冲板片发生断离,并导致800km以浅的俯冲板片发生回转。在该剖面地幔转换带的高速体分布范围更广、更连续,从苏拉威西岛向西北方向延续到南海的下方。与剖面BB′类似,南海海盆下方的上地幔和下地幔均存在被地幔转换带的高速体所分隔的大范围低速异常体。

从剖面AA′、BB′、CC′可以看出,在东南亚下方地幔转换带存在大规模的高速异常体,范围涵盖南海海盆、南沙群岛、婆罗洲及爪哇等区域,而且表现为由东向西逐步缩小和不连续的特征(附图S2,500km深度P波速度水平切片图)。我们推测这些高速异常体为来自太平洋构造域东南亚洋俯冲的滞留板片,当然在爪哇南部和东帝汶区域下方也不排除有部分澳大利亚陆块俯冲的贡献。

2.2 新特提斯洋与印度-澳大利亚板块的时空过渡

以苏门答腊和爪哇交接处为界,地震层析成像在上下地幔识别出的俯冲板片在展布方向上显示出不一样的特征(图3)。在交接处以东,俯冲带在上下地幔展布方向均为近E-W向,整体连续向北俯冲,从浅部一直延续到1500km深度,俯冲角度越往深越平缓。但是,在苏门答腊和爪哇交接处以西,俯冲板片在上下地幔的走向和俯冲方向均出现明显差异。俯冲板片在上地幔大致为近NS向至NW向展布,与地表海沟-岛弧展布方向一致;而在下地幔,俯冲板片为近NNW向,大致在苏门答腊中部下方500~800km开始断离,我们认为在下地幔的高速体是新特提斯洋的残留板片。地震活动分析同样表明,在苏门答腊北部天然地震震源都在250km以浅的区域,而在苏门答腊南侧震源可以深达670km。

对印度-欧亚碰撞前新特提斯洋的动力学重建表明,在60Ma之前新特提斯洋俯冲板片主要呈NNW方向展布,向西一直到地中海,长度超过10000km(朱日祥等,2022)。俯冲带与现今形态有很大的差异,延伸的范围也更大。其后由于印度陆块快速向北漂移,与欧亚板块在~50Ma发生穿时碰撞(Zheng和Wu,2018;Baral等,2019;Yuan等,2021;朱日祥等,2022)。缅甸下方最古老的高速异常体是新特提斯洋板片北向俯冲的残留,随着新特提斯洋主体的闭合,俯冲极性逐渐由北转变为向东俯冲,大致以苏门答腊与爪哇交接处为轴逐步发生顺时针旋转;而下地幔残留的板片依然与新特提斯洋近NNE俯冲走向一致,也就是说俯冲的新特提斯岩石圈发生了断离。断离的时间大致在20~25Ma(Richards等,2007)。青藏高原的隆升伴随着印支陆块向SE方向的挤出(Tapponnier等,1982;vanHinsbergen等,2011),俯冲带逐渐向南回撤(Wu等,2016;Schellart等,2019),演化成近圆弧形的苏门答腊-爪哇俯冲带。

在苏门答腊往东至爪哇、东帝汶一侧,新特提斯洋和现今印度-澳大利亚板块的俯冲方向并未发生明显变化,45Ma以来澳大利亚陆块向北漂移了近1500km,也即近1500km的新特提斯洋板块和现今印度-澳大利亚板块已经俯冲消减,俯冲板片一直延伸至1500km深度。

综上所述,大致以苏门答腊和爪哇交接处为界,西侧新特提斯洋俯冲板片和印度-澳大利亚俯冲板片已发生断离,前者已俯冲至下地幔,呈NWW向展布;后者主要集中在上地幔,展布方向与海沟大体一致;而在东侧,新特提斯洋和印度-澳大利亚俯冲板片仍为一体,新特提斯洋俯冲板片主要滞留在约1500km深处。在汤加俯冲带和秘鲁俯冲带也观测到俯冲板片在下地幔滞留的现象(Fukao和Obayashi,2013),其原因有待于未来深入研究。

3 新特提斯洋东南段的演化过程

现今的东南亚以巽他陆块为基础,在其周围发育多个俯冲带(Audley-Charles等,1988;Hall,2012;Smyth等,2007;梅特卡夫,2021年;Hall和Spakman,2015;Li等,2021年)。泥盆纪开始不同阶段从冈瓦纳大陆裂解出来的印支-东马来(泥盆纪)、滇缅泰马(早二叠世)、西南婆罗洲(晚侏罗世)、西缅(晚侏罗世)、东爪哇-西苏拉威西(晚侏罗世)等陆块在晚白垩世最终拼合,形成巽他陆核(Hall,2012),可以说巽他陆块是微陆块汇聚的典型代表。其东部太平洋板块俯冲增生形成岛弧型陆块,如菲律宾岛弧带等(Wu等,2016),北部有从华南大陆裂解的微陆块(Sibuet等,2016;Ding等,2018),如南沙和巴拉望,以及南部东南亚内部边缘海盆地相互俯冲形成的陆块(Hall,2012),如北苏拉威西岛弧带。因此,将中生代以来新特提斯洋和东侧太平洋地球动力学过程统一考虑是非常必要的。为此,本文以东南亚环形俯冲体系为中心,同时兼顾特提斯构造域和太平洋构造域的动力过程重建。西侧印度陆块和欧亚板块间的动力学重建主要是在Müller等(2019)全球模型的基础上进行修改。

3.1 晚中生代:新特提斯洋东南段俯冲及与太平洋的交互作用

新特提斯洋的形成始于基梅里陆块群在早二叠世早期从冈瓦纳大陆分离。这里需要指出注意的是,本文新特提斯洋指的是新特提斯洋的主体以及在不同区域发育的小洋盆,如羌塘陆块和拉萨陆块之间的班公-怒江洋,科西斯坦岛弧和拉萨陆块之间的雅鲁藏布江洋,印度陆块北部的北印度海,澳大利亚陆块北部的北澳大利亚洋等。西缅陆块、印度尼西亚陆块(包括苏门答腊、爪哇和婆罗洲)具有与澳大利亚相似的基底(Hall,2012;Zhang等,2021),为晚侏罗世从澳大利亚北缘裂解向北漂移的产物。白垩纪早期印度陆块与非洲大陆从冈瓦纳裂离并逐渐向北漂移,冈瓦纳大陆主体开始快速解体。

早白垩世末期(图4a,100Ma),在特提斯构造域东段,印度陆块向北漂移,而澳大利亚陆块的位置相对不动。新特提斯洋向北俯冲,形成了一条近东西向位于赤道附近的科西斯坦岛弧带,包括了科西斯坦岛弧以及从澳大利亚陆块北部裂离的部分微陆块。印度、澳大利亚与北侧欧亚板块之间洋中脊扩张方向并不相同,通过三联点构造和转换断层进行协调。在澳大利亚陆块的北部洋盆的洋中脊走向为NWW向,我们将该洋盆命名为北澳大利亚洋,与新特提斯洋洋中脊之间通过NNW-SSE向转换断层协调。在太平洋构造域,伊泽奈崎板块正在向欧亚板块俯冲,而现代的太平洋从三联点开始发生扩张,其西南端向澳大利亚和南极陆块之下俯冲(Becker和Faccenna,2009)。

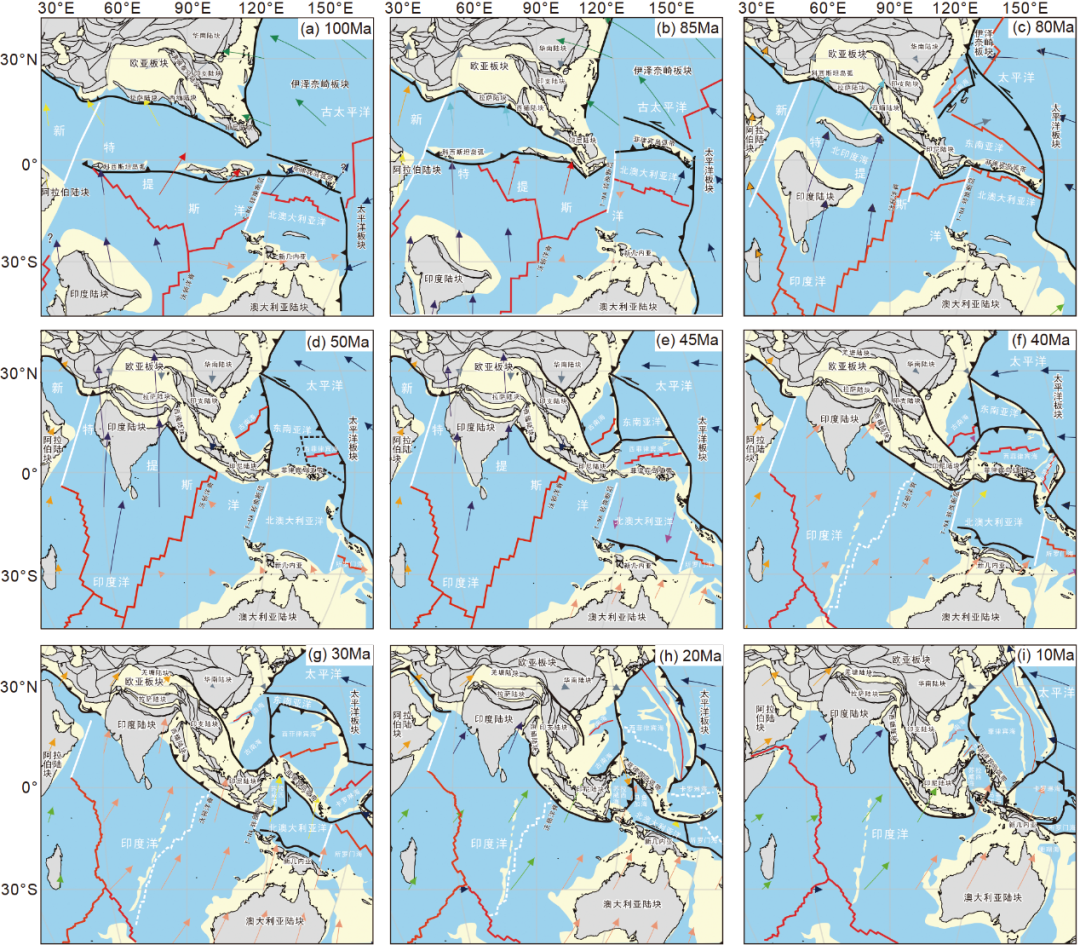

图4 新特提斯洋东南段及西太平洋不同演化阶段板块重建图

(a)早白垩世末期(100Ma)。新特提斯洋向北俯冲,印度陆块向北漂移,形成赤道附近近EW向科西斯坦岛弧。澳大利亚陆块由于北澳大利亚洋的海底扩张,基本保持不动。伊泽奈崎板块向欧亚板块俯冲,太平洋板块开始持续扩张。(b)晚白垩世中期(85Ma)。印度陆块加速向北漂移,西缅陆块与东南亚拼贴。澳大利亚陆块基本保持不动。北澳大利亚洋开始向北俯冲,北侧形成东南亚洋。伊泽奈崎板块向欧亚板块俯冲,太平洋板块向NW方向俯冲。(c)古新世(60Ma)。印度陆块向北加速漂移,北侧形成北印度海。澳大利亚陆块基本保持不动。北澳大利亚洋中脊俯冲至菲律宾岛弧带之下。伊泽奈崎板块继续向NW俯冲,东南亚洋开始受太平洋板块俯冲后撤影响,继续发生扩张,古南海开始扩张。(d)早始新世(50Ma)。印度陆块开始与欧亚板块发生穿时碰撞,北印度海俯冲消亡,澳大利亚陆块相对静止。伊泽奈崎板块和太平洋板块间洋中脊俯冲至欧亚板块,太平洋板块NW向运动,东南亚洋向西持续俯冲消减。西菲律宾海于55Ma左右开始扩张,吕宋群岛开始形成。太平洋板块向西菲律宾海开始俯冲,IBM俯冲体系形成。(e)中始新世(45Ma)。北澳大利亚洋盆开始向南俯冲至新几内亚之下,形成相背俯冲。澳大利亚陆块开始向北加速漂移;太平洋板块在47Ma发生NNW至NWW的转向。东南亚洋向西南持续俯冲消减。(f)晚始新世(40Ma)。印度陆块持续向北与欧亚板块碰撞,东侧俯冲带开始发生顺时针旋转,印支陆块开始向SE挤出。北澳大利亚洋双向俯冲并快速消减,澳大利亚陆块向北加速漂移;东南亚洋向西南持续俯冲消减,西菲律宾海持续拉张,顺时针旋转,并向北扩展。(g)~(i)渐新世(30Ma)至中新世(20Ma、10Ma)。北澳大利亚洋持续消减并最终消失,澳大利亚陆块向北漂移,最终与苏拉威西-班达微陆块发生陆陆碰撞,诱发巽他大陆发生逆时针旋转。东南亚洋俯冲消亡,包括南海、苏禄海、苏拉威西海、班达海、安达曼海等,以及东侧太平洋构造域内的西菲律宾海、帕尔西维拉-四国海盆、马里亚纳海槽等开始陆续打开。红色曲折线:洋中脊。白色虚线:残留洋中脊。白色实线:转换断层。黑色带箭头实线:俯冲带。带颜色箭头:不同板块运动方向,箭头长短代表运动速率

晚白垩世中期(图4b,85Ma),西侧印度陆块快速北移,与科西斯坦岛弧之间的新特提斯洋快速消减。东侧澳大利亚陆块相对稳定,该陆块北侧的北澳大利亚洋快速扩张,并开始向菲律宾岛弧带之下俯冲消减。现今已经消亡的东南亚洋的形成很可能是北澳大利亚洋俯冲形成的弧后盆地,因为在该阶段包括伊泽奈崎板块和太平洋板块均向NW向漂移,并分别俯冲至欧亚板块和澳大利亚之下,如若东南亚洋为太平洋板块俯冲后撤相关的弧后盆地(Wu等,2016),近NWW向的构造展布与太平洋板块运动方向近乎平行,动力机制上是难以实现的。

3.2 新生代:新特提斯洋东段的消亡及东南亚环形俯冲体系的形成

进入新生代(图4c,60Ma),印度陆块向北加速漂移,科西斯坦岛弧及东部诸多陆块均已与欧亚板块拼贴,新特提斯洋中脊已经俯冲消减于欧亚板块南缘(Metcalfe,2021;Seton等,2020),大洋面积持续缩小。澳大利亚陆块在该阶段依旧处于相对静止状态,北侧与欧亚板块之间距离未见缩短。在太平洋构造域,伊泽奈崎板块-太平洋板块继续向欧亚板块之下俯冲。东南亚洋开始受到太平洋板块俯冲后撤的影响,进入大规模弧后海底扩张阶段,海盆的范围进一步扩大。晚白垩世华南陆缘受太平洋板块俯冲后撤影响形成的古南海(Hall,2012),新生代已经开始向南俯冲于东南亚洋之下。

始新世新特提斯构造域发生了重大调整(图4d,50Ma),基于印度大陆及邻区地震层析成像的板块重建表明,印度陆块与特提斯喜马拉雅于53~48Ma自西向东穿时碰撞,导致北印度海逐渐关闭(朱日祥等,2022)。北澳大利亚洋北侧俯冲于菲律宾岛弧带之下,澳大利亚陆块仍未向北漂移。西菲律宾海作为北澳大利亚洋向北俯冲的弧后盆地,在55Ma左右开始海底扩张(Deschamps和Lallemand,2002;Hall,2012),至50Ma已经形成面积较大的海盆(图4d)。伴随着西菲律宾海的打开,太平洋板块在50Ma左右开始沿着先存薄弱带(如转换断层)俯冲其下,形成伊豆-小笠原-马里亚纳俯冲体系(IBM,Ishizuka等,2011;Arculus等,2015)。古南海持续打开,而东南亚洋持续俯冲消减,俯冲板片滞留在地幔转换带,形成现今在南海和婆罗洲之下地幔转换带观测到的地震波高速体。

随着北澳大利亚洋持续消减,澳大利亚陆块在45Ma左右才开始向北漂移(图4e),导致其与南极陆块之间海底扩张加速(vandenEnde等,2017;余星等,2022)。经过近45百万年北向快速漂移,北澳大利亚洋消亡,澳大利亚陆块北部的新几内亚微陆块开始与东南亚的苏拉威西-班达微陆块发生陆陆碰撞,并使得整个巽他大陆发生逆时针转动(图4f~4i)。在班达微陆块的俯冲碰撞也导致北班达海(12.5~7Ma)和南班达海(6~3Ma)的打开(Honthaas等,1998;Hinschberger等,2001)。

由于印度陆块与欧亚板块的碰撞和新特提斯洋主体的消亡,在印度陆块东侧的印度-澳大利亚板块的俯冲方向转为NE-NEE。原先新特提斯洋近NWW向线性展布的俯冲带开始逐步发生顺时针旋转,演变成现今观测到的近乎90°弯折的苏门答腊俯冲带(图4i)。

东南亚东侧的西菲律宾海随着近N-S向海底扩张,海盆范围不断扩大,向西可一直到印尼陆块的东侧(图4e)。与此同时,东南亚洋则分别向西侧的古南海和婆罗洲和南侧的西菲律宾海俯冲消减,并最终在20Ma左右消亡(图4e~4h),现今的花东海盆很可能是唯一的残留体;东南亚洋向西的俯冲板片主要滞留在南海-婆罗洲之下的地幔转换带(图2),而向南的俯冲板片滞留在菲律宾海板块之下大约500~900km深度范围(Wu等,2016)。在西菲律宾海东侧IBM俯冲体系形成后,太平洋板块逐步向东俯冲后撤导致了一系列弧后盆地的打开,包括30~15Ma之间渐进式扩张的帕尔西维拉-四国海盆(Okino等,1994)、6Ma以来拉张的马里亚纳海槽(Stern,2004)(图4h,4i)。

在西菲律宾海的南侧,卡罗琳海在始新世晚期开始拉张,该海盆的拉张导致菲律宾海开始向NNW方向漂移,并伴随着将近60°的顺时针旋转;而菲律宾岛弧带也随之向NNW方向漂移(Suppe等,1981;Wu等,2016)。苏拉威西海在始新世中期(50~37Ma)与西菲律宾海均属于同一个海盆(Silver等,1991),在渐新世晚期由于菲律宾海板块向北漂移以及顺时针旋转,两者开始分离(图4f)。苏拉威西海留在原先位置,并最终在~5Ma左右开始俯冲至北苏拉威西岛之下(图4i)。

随着古南海向婆罗洲之下的俯冲消减,现今南海开始发生海底扩张(图4g),海盆扩张的时代在约33~16Ma之间(Taylor和Hayes,1980,1983;Briais等,1993;Li等,2015;Sun等,2018),扩张过程表现为洋中脊的多次向南跃迁和由NE向SW方向的渐进式扩张(Ding等,2018)。在南海的形成过程中,NWW向漂移的菲律宾海板块最先在20~15Ma左右与民都洛发生碰撞,形成了马尼拉海沟,并终止了南海的扩张(图4h),其后继续向南海之上仰冲,最终在10~5Ma菲律宾岛弧带与欧亚板块发生碰撞,形成台湾造山带以及现今南海半封闭的地貌特征(图4i)。

南海的打开过程中,原先为华南大陆一部分的南沙、礼乐和巴拉望等开始向南漂移、碰撞,在婆罗洲的东侧形成了在渐新世末期开始弧后扩张的苏禄海(图4i)。而在菲律宾岛弧带的东侧,菲律宾海板块开始沿着菲律宾海沟俯冲,与马尼拉海沟形成了对向俯冲带(图2),逐渐形成现今东南亚环形俯冲体系的东段(图4i)。

3.3 澳大利亚陆块在45Ma停滞在南半球高纬地区的动力学机制

关于印度陆块和非洲大陆向北漂移和新特提斯洋北向俯冲消减,有特提斯“传送带”模型(Becker和Faccenna,2011)及特提斯“单程列车”模型(万博等,2019)。“单程列车”模型强调特提斯洋向北俯冲是驱动板块运动的关键,而“传送带”模型则侧重于向北俯冲的大洋板块和处于南半球的地幔上涌共同构成了特提斯演化的关键。朱日祥等(2022)提出,新特提斯洋的演化可以被大致描述为以西非为欧拉极点的逆时针旋转。非洲大陆和印度陆块符合上述模型,然而同属新特提斯演化且处于西非欧拉极点最远端的澳大利亚陆块并不符合上述预测。

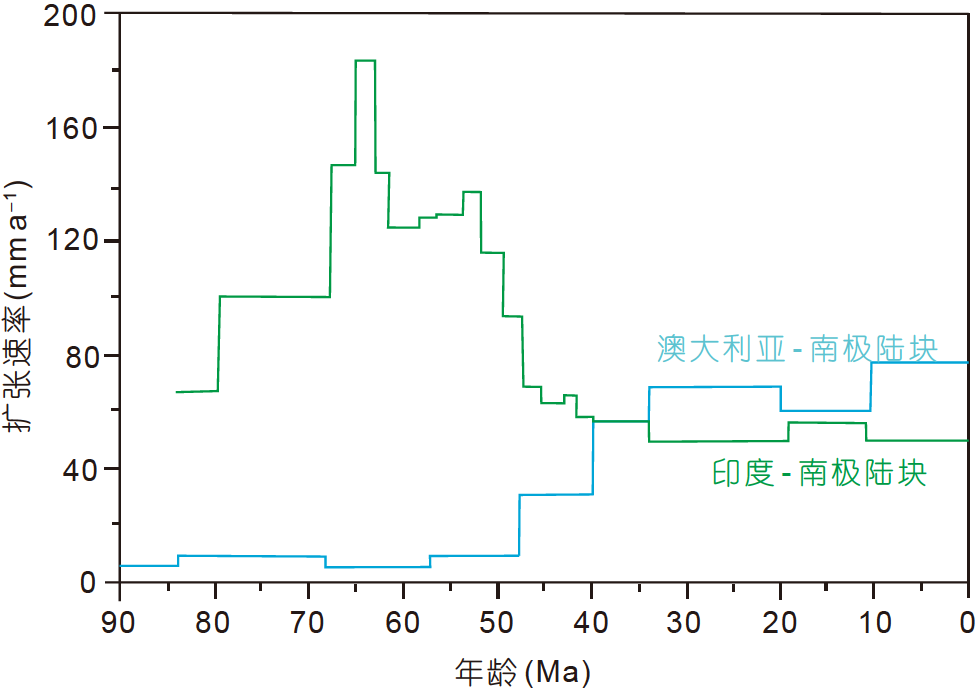

我们可以根据印度陆块和澳大利亚陆块相对南极陆块扩张速率的变化来推算他们的相对运动(图5)。如果都以南极陆块为参照系,从图中可以看出澳大利亚陆块在大约90~45Ma向北几乎没有漂移,基本停滞在南半球高纬地区(图4a~4e),而印度陆块在该期间快速北漂。两者之间的差异运动通过近N-S向的转换断层进行调节,形成了转换主导的扩张脊——沃顿洋中脊,直至新生代中期澳大利亚陆块才开始向北漂移(图4a~4e)。大约43~36Ma沃顿洋中脊停止活动,形成了印度-澳大利亚联合板块(图4f)。那么究竟是何种机制导致澳大利亚陆块与印度陆块向北漂移时代的巨大差异?有观点认为印度陆块和澳大利亚陆块向北漂移时间的差异与南侧印度洋打开的穿时性相关:印度南侧的西南印度洋在120Ma开始加速扩张(余星等,2022),而澳大利亚和南极陆块之间扩张速率在47~45Ma才开始加速(Torsvik等,2008;老鹰队,2019年;Seton等,2020)。目前多数学者认为,板块运动的驱动力主要有两种:一种是俯冲板片的拖曳力,另一种洋中脊推力和软流圈对流与刚性岩石圈之间的摩擦力,前者要远远大于后者(Anderson,2001;Stern,2007年;陈凌等,2020)。因此,澳大利亚和南极陆块之间洋中脊扩张速率的变化更应该是澳大利亚陆块运动方式的“果”,而非是“因”。

图5 90Ma以来印度-南极陆块间、澳大利亚-南极陆块间扩张速率变化图

印度-南极数据来自Cande和Stegman(2011),澳大利亚南极陆块数据来自Cogné和Humler(2006)

我们认为,澳大利亚陆块在90~45Ma基本停滞不动的主要原因是在澳大利亚陆块的北侧,存在一个晚白垩纪以来开始扩张的北澳大利亚洋。正是该洋盆的扩张,平衡了该大洋向北俯冲的缩短量,从而使得北澳大利亚洋南侧的澳大利亚陆块并未向北运动,其与新特提斯洋之间通过NNE-SSW向转换断层协调,本文将其命名为特提斯-北澳大利亚洋转换断层(简称T-NA转换断层)。随着洋盆逐渐发育成熟,在外部应力场的作用下,洋盆一侧会沿着洋陆过渡带向北侧菲律宾岛弧带之下开始俯冲(图4a,4b),北澳大利亚洋盆开始缩减,从而诱发澳大利亚陆块向北漂移。

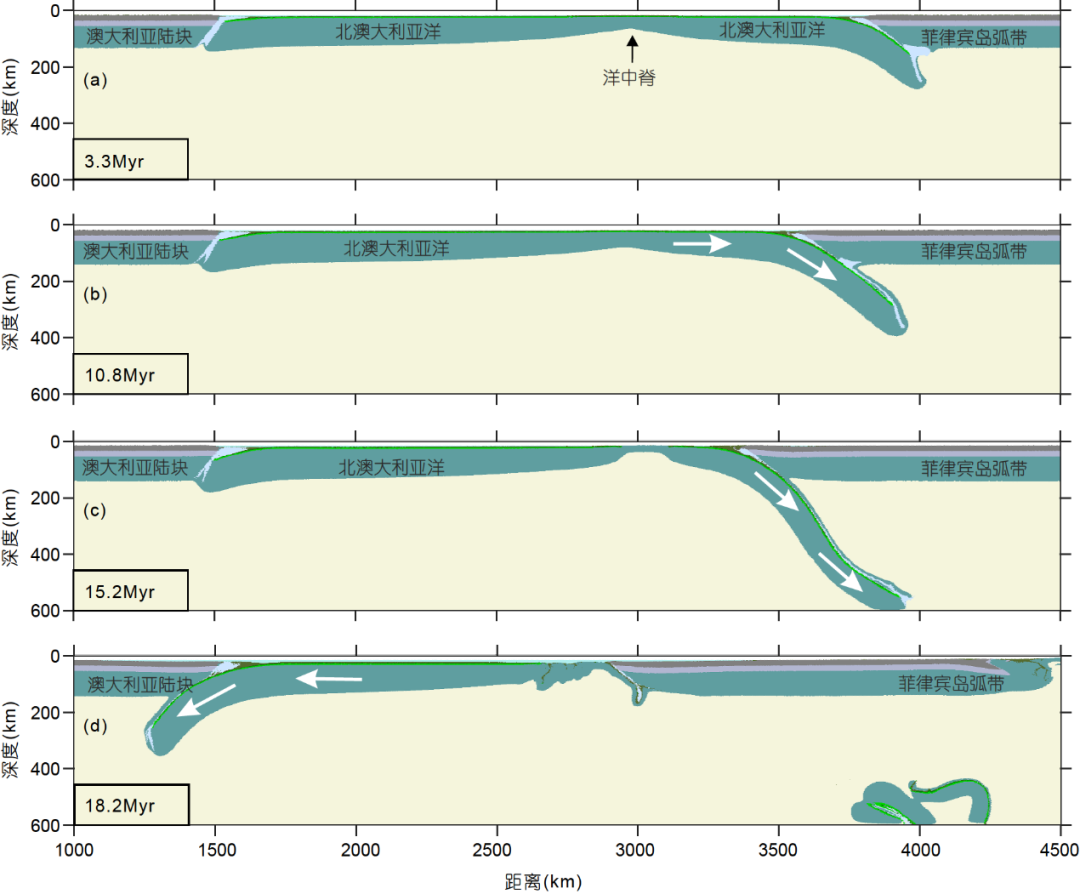

为进一步认识澳大利亚陆块在90~45Ma之间基本停滞在南半球高纬地区的动力学机制,我们利用有限差分方法和离子法的热-力-岩石学耦合数值模拟程序“I2VIS”(Gerya和Yuen,2007)对北澳大利亚洋俯冲的动力学过程进行了二维数值模拟(模型设置见网络版附件3)(图6)。模拟结果表明,当平行于海沟的洋中脊在55Ma左右开始俯冲后(图6c),由于洋中脊周缘洋壳较热较轻,具有较大的浮力,会在海沟处发生卡顿,而俯冲也相应停滞,并导致岩浆作用的停止和俯冲带的隆升(图6d),这个过程会持续3~10百万年。在北澳大利亚洋向北俯冲停滞期间,北部的菲律宾岛弧带也有发生向南的运动,在85Ma(图4b)时菲律宾岛弧带还处于赤道以北区域,而在45Ma时已经向南运动至赤道附近区域。在板块重建中可以看到菲律宾岛弧的运动特征,事实上该岛弧当时还有太平洋板块的西南方向的汇聚作用,这可能是造成菲律宾岛弧在北澳大利亚洋北侧能够起到卡顿的重要原因之一。菲律宾岛弧带和澳大利亚陆块间的汇聚作用导致积累的挤压应力传导至北澳大利亚洋盆的另一侧,并导致该侧洋盆向另一侧大陆岩石圈之下发生俯冲(图6d)。由此可见,没有洋中脊扩张来协调俯冲的缩短量,并且自45Ma之后印度-澳大利亚板块在印尼苏门答腊处的向北的俯冲启动(Parsons等,2021),该俯冲自西向东侧向迁移可能重新活化了之前被阻塞的北澳大利亚洋的北侧俯冲带。上述两个重要事件共同导致北澳大利亚洋向北和向南的相背俯冲开始迅速消减,澳大利亚陆块开始快速向北加速漂移。

图6 北澳大利亚洋动力学过程数值模拟

(a)~(c)北澳大利亚洋向东南亚的菲律宾岛弧带之下俯冲;(d)当洋中脊开始俯冲后,向北俯冲会发生卡顿,俯冲板片发生断裂,积累的挤压应力使得洋盆在另一侧向澳大利亚陆块之下俯冲

以上模型也得到了东南亚南缘与澳大利亚陆块北缘岩石学的佐证,以图4中东南亚南缘西侧的沃顿洋中脊和T-NA转换断层为界,在沃顿洋中脊以西,青藏高原西南缘至泰国地区和俯冲相关的岩浆活动发生在约50~40Ma(Morley,2012;Zhu等,2018;Lin等,2018);而在沃顿洋中脊和T-NA转换断层之间的爪哇-苏门答腊一带,与俯冲相关的岩浆活动在约90~80Ma停止(Hall,2012;Morley,2012;Breitfeld等,2020),并在47~44Ma之间岩浆活动重新开始(Smyth等,2008)。而在T-NA断层以东,包括西苏拉威西和松巴有晚白垩世至始新世期间与俯冲作用相关的钙碱性火山活动(Abdullah等,2000;Elburg,2002;Hall,2012),这应该与北澳大利亚洋在晚中生代以来向北的俯冲相关。澳大利亚陆块西北侧巴布亚新几内亚最北侧可能与北澳大利亚洋向北俯冲相关的岩浆作用的确在43Ma以后才开始重新出现,表明在始新世期间确实存在间断(Holm等,2013)。在澳大利亚陆块东北侧新几内亚中部的鸟头区,有一些晚白垩世的玄武岩及花岗岩的出露(Hall,2012),构造环境较为稳定;表明在晚白垩世之前新几内亚表现为被动陆缘,而非受到俯冲作用的影响。在晚始新世期间开始发育岛弧岩浆岩(Baldwin等,2012),应与北澳大利亚洋在该时期向南俯冲相关。地震层析成像结果同样表明,在现今澳大利亚陆块下部的地幔转换带存在由北向南的滞留板片(Baldwin等,2012;Wu等,2016),推测为北澳大利亚洋俯冲板片的残留。

综上所述,我们认为北澳大利亚洋背向俯冲在特提斯的演化过程中可能是一种特殊现象。首先是北澳大利亚洋中脊在北向俯冲中存在了卡顿现象,导致洋中脊另一侧板块未能继续发生俯冲,并触发了南向的俯冲。之后,区域上其他地区的俯冲作用侧向迁移重新活化了被卡顿的北侧俯冲带,导致了背向俯冲,随后北澳大利亚洋迅速消减。前人曾提出洋中脊俯冲诱发背侧陆缘张裂的模型(万博等,2019);但是该模型强调洋中脊的俯冲,洋中脊另一侧的板块必须进入俯冲带,且达到一定深度(至少进入地幔过渡带)才能对被动陆缘起到伸展作用(Wan等,2021;Yang等,2021)。因此和本文强调的洋中脊卡顿且未进入原有俯冲带的效果不同,但本质上不矛盾。

4 结论与展望

4.1 结论

本文基于最新获取的天然地震观测数据对东南亚地区进行了地震层析成像,获得了新特提斯洋东南段的深部结构特征。在对新特提斯俯冲板片和印度-澳大利亚俯冲板片耦合关系解释的基础上,总结了新特提斯洋东南段的扩张-消亡-最终闭合和东侧太平洋板块持续俯冲-后撤过程叠加作用下,探讨了东南亚环形俯冲体系形成机制,其主要结论概括如下。

(1)远-近震联合P波层析成像结果显示,以苏门答腊和爪哇的衔接处为界:①在西侧苏门答腊俯冲带之下,正在俯冲的印度-澳大利亚板片呈NW-SE向展布,俯冲角度随深度逐渐加大,并近乎陡直穿过地幔转换带;②在印度-澳大利亚俯冲板片之下,大约800~1500km深度滞留的条带状高速残留体展布方向为NWW向,这些条带状残留体应该是新特提斯洋俯冲残片;③在东侧爪哇至东帝汶俯冲带下方,印度-澳大利亚板块俯冲板片在海沟处俯冲角度较为平缓,随深度加深而逐步增加至60°左右,穿过地幔转换带;④滞留于苏拉威西海下地幔约1500km的高速体是新特提斯洋残留板片,与现今印度-澳大利亚俯冲板片相接,指示在该区新特提斯洋与印度-澳大利亚板块俯冲的方向未发生变化。

(2)东南亚环形俯冲体系的形成和内部多个边缘海盆地的扩张,是南侧新特提斯洋、印度-澳大利亚板块和东侧太平洋板块和菲律宾海板块运动过程共同作用的结果。前者向北的持续俯冲不仅使得从冈瓦纳大陆裂离的微陆块向北漂移、拼贴,形成了巽他陆块,而且形成了苏门答腊-爪哇一线绵延上千公里的俯冲带。随着45Ma以来澳大利亚陆块向北的漂移,爪哇俯冲带东侧也发生逆时针旋转。而在东侧,菲律宾海板块持续NNW方向的漂移及在晚中新世以来与欧亚板块的碰撞,在菲律宾岛弧带两侧演化为对向俯冲的马尼拉海沟和菲律宾海沟,形成了现今东南亚环形俯冲体系东段弧形俯冲带。

(3)澳大利亚陆块长时间保持停滞的原因与北澳大利亚洋相关。后者自白垩纪以来的持续扩张阻碍了澳大利亚陆块的北漂。一直到55Ma左右北澳大利亚洋洋中脊到达海沟区,年轻的大洋岩石圈因较大的浮力发生卡顿,导致了约3~10百万年左右的俯冲停滞,进而导致洋盆开始向南俯冲至新几内亚微陆块之下,相背俯冲使得北澳大利亚洋发生快速消减,澳大利亚陆块由此在45Ma左右开始向北加速漂移。北澳大利亚洋复杂的扩张、相背俯冲和消亡过程得到岩石学以及动力学数值模拟的证实。

4.2 展望

作为地球上超级汇聚中心之一,东南亚环形俯冲体系的动力学研究依然亟待深化。(1)特提斯构造域与太平洋构造域自中生代以来的俯冲消减,使得东南亚地区内部汇聚了大量俯冲的大洋岩石圈(新特提斯洋、印度洋和太平洋)以及不同的微陆块。大量的俯冲物质如何改变地幔深部的物理和化学性质?对深部物质和能量循环产生什么样的影响?(2)物质从深部向浅部如何循环?新特提洋和太平洋不同性质的俯冲如何影响东南亚周缘岛弧岩浆和东南亚内部的板内岩浆活动?(3)该地区是全球微陆块最为发育的地区,众多的微陆块构成的多岛海对物质循环和陆块汇聚的动力过程响应有何不同?(4)新特提斯洋俯冲板片在1500km深度的滞留,是否意味着地幔中除了上下地幔转换带,还有其他的温度-物性转换带?(5)不同俯冲体系在东南亚叠加作用对该区域油气矿产资源有何影响?

认识上述问题,不仅需要更多的地球物理探测,还需要进一步深入研究东南亚岩浆活动、物质组成和源区特征,从而了解物质和能量循环过程。这不仅需要陆地上的地质地球物理和地球化学工作,更迫切需要开展对东南亚多岛海海域基底及海山的综合研究工作。与中国南海密不可分的东南亚,不仅是创立地球科学新理论的最佳天然实验室,也是国家战略要地,未来中国科学家需要从科学前沿和国家需求两个维度对东南亚环形俯冲体系开展更深入的研究。

致谢

感谢两位匿名审稿人对本文提出的宝贵意见和建议,感谢孙卫东、刘传周、余星研究员和孔凡圣博士与作者多次深入讨论。

-------END------

原文来源:丁巍伟,朱日祥,万博等。新特提斯洋东南段动力过程及东南亚环形俯冲体系形成机制[J]。中国科学(地球科学),2023,53(4):687-701。