张鹏岩 等 | 低效用地再开发:理论认识、内在机理与实践路径

中国城市化率从1978年的17.9%跃升至2023年的66.16%,但长期粗放扩张导致土地低效利用、空间结构紊乱、城市衰败等问题日益突出,既威胁耕地保护与生态安全,又加剧人居环境恶化与城乡发展失衡。这一矛盾在传统依赖增量土地的外延式发展模式下被进一步放大,土地资源错配、产业低端锁定与公共服务缺位等现象普遍存在,而粗放式城市扩张模式因经济成本攀升与生态约束趋紧已难以为继。在此背景下,国家自2013年起逐步构建低效用地再开发政策体系,原国土资源部率先启动试点探索,2023年自然资源部进一步发布《关于开展低效用地再开发试点工作的通知》,强调从规模扩张向提质增效转变。然而,实践中仍存在政策执行不透明、利益分配不均、区域差异显著等问题,亟需系统性的理论指导和实践路径优化。

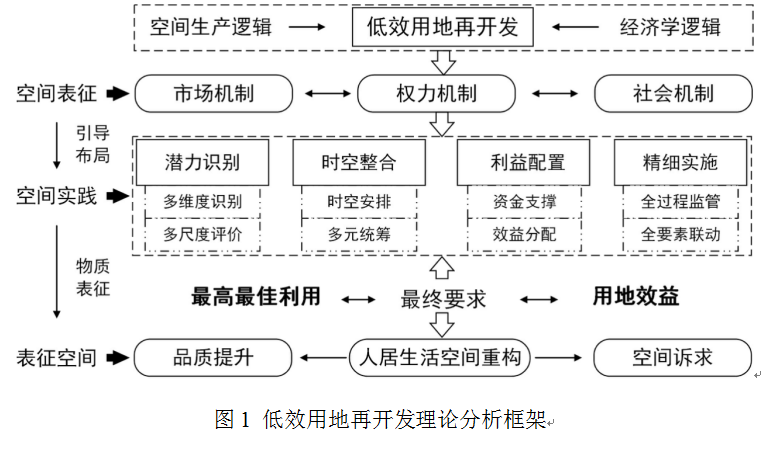

理论价值方面,本研究基于上述背景,以空间生产理论和经济学逻辑为基础,构建了低效用地再开发的理论框架,填补了现有研究在系统性理论分析上的不足,提出“空间表征—空间实践—表征空间”三维分析框架,将宏观政策意志、中观经济逻辑与微观社会需求有机结合,丰富了土地资源管理和空间治理的理论内涵。

实践价值方面,本研究能够为地方政府制定低效用地再开发政策提供了科学依据,并提出的动态优化和全生命周期管理机制,可为自然资源部完善低效用地再开发试点工作提供参考,助力空间治理现代化。

更多资料,添加微信

复制微信号

本研究通过“理论—机理—路径”的逻辑链条,为低效用地再开发提供系统性解决方案。首先,以空间生产理论为核心,构建“空间表征—空间实践—表征空间”理论框架,分析低效用地再开发的多尺度互动过程。其次,结合产权理论和交易成本理论,从市场、权力、社会三个维度,解析再开发的动力机制。结合典型案例,总结不同再开发模式的适用条件及利益分配机制。再次,提出“对象识别—时空整合—利益配置—精细实施”多维度全周期的实施框架,强调多层级评价、跨区域协调、公平分配及动态优化。最后,总结低效用地再开发的理论贡献与实践启示,并指出未来可结合多学科方法深化研究,以适应动态发展需求。

3.1 理论认识与机理分析

(1)低效用地再开发的理论认识

低效用地再开发的理论基础主要基于空间生产理论和经济学逻辑,旨在揭示其背后的社会关系与资源配置机制。

空间生产理论的再认知。列斐伏尔的空间生产理论认为,空间是社会关系的产物,其再生产过程受资本、权力等因素影响。低效用地再开发可视为一种多尺度互动的空间生产过程,在宏观层面,受国家政策引导,体现国家意志与地方发展需求的协调。在微观层面,直接影响居民生活,通过功能优化提升社会福祉。在实践层面,政府、市场、社会三方通过博弈重塑空间形态,推动存量土地向高效利用转变。经济学逻辑的支撑。从产权理论中发现,清晰的产权制度可降低交易成本,促进土地资源优化配置。从交易成本理论中发现,再开发涉及多方利益博弈,政府通过对土地产权进行重构以及对空间的管制,实现自上而下的低效用地再开发。

(2)低效用地再开发的动力机制与主体博弈

低效用地再开发的运行依赖政府、市场、社会三方的互动,其内在机理体现为以下三大机制。第一,市场机制起直接作用。主要利益诉求包括降低地租成本、获取优质发展空间,如通过旧厂改造建设商业综合体。第二,权力机制起外部推动作用。其目的包括提升土地价值、改善城市形象、保障公共利益,如通过收储土地建设公共设施。第三,社会机制体现内在需求。社会公众以改善生活环境为核心诉求,通过公众参与、协商共治推动再开发。政府、市场、社会三方主体间既存在共同利益,又有利益冲突,三方互动博弈机制复杂(见图1)。

3.2 低效用地再开发的分析框架

基于空间生产理论,本文沿着“宏观指引—空间表征—空间实践—表征空间”的分析框架,以系统性指导再开发实践。

第一,落实空间与经济双重逻辑。低效用地再开发需兼顾空间治理转型的外在需求和再开发行为的内在需求。第二,理顺三大要素的合作博弈。再开发是政策意志与社会需求的结合,需通过制度设计协调政府、市场、社会的利益。第三,全过程实现最高最佳利用。通过科学规划优化土地功能、强度和布局实现土地利用经济效益、生态效益与社会效益的最大化。第四,重构人居生活空间。通过设施配套完善等提升居民生活质量,形成“单元—组团—宗地”多层级治理体系,增强社区认同感。

3.3 低效用地再开发的实践路径

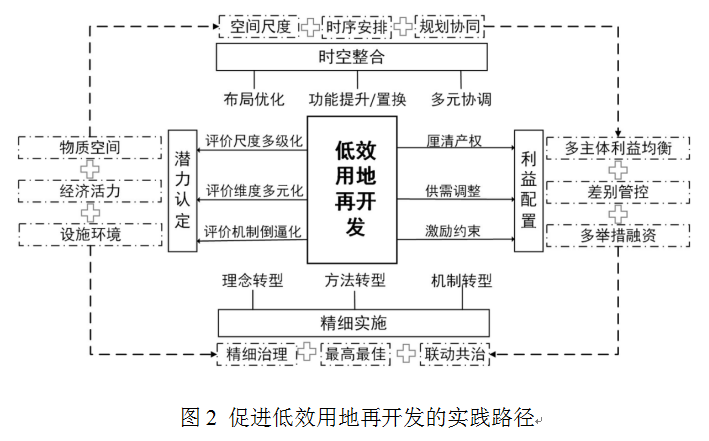

结合理论框架与案例研究,本文提出“对象识别—时空整合—利益配置—精细实施”的四维实践路径(见图2)。

第一,对象识别的多层级评价体系。以“一条主线”的规划引领发展,从物质空间、经济活力、设施环境三个方面展开。第二,时空整合的区域时空协同。在国土空间规划的大背景下,保证再开发工作真正服务于规划实施。空间上弱化行政壁垒,时间上分阶段实施,主体上建立政府—市场—社会协同机制。第三,利益配置的相对平衡。在产权处置、增值分配与资金保障三个方面完善处理机制。第四,精细实施的机制引导。分别在管理转型、技术赋能与政策工具三个层次进行深层思考。

4.1 主要研究结论

(1)政府、市场和社会在内的利益相关者/参与者之间的博弈是低效用地再开发的关键,在此基础上构建的集权力、资本和利益于一体的分析框架有利于实现再开发综合效益最大化的目标,可为存量时代低效用地再开发政策提供新的逻辑认知和参考。

(2)低效用地再开发的理论框架可以在空间生产逻辑与经济学逻辑的指引下,从“空间表征—空间实践—表征空间”3个维度进行搭建,重点理顺政府、市场、社会之间的合作博弈,以实现低效用地的最高最佳利用以及人居空间重构。

(3)基于以上框架,提出了对象识别、时空整合、利益配置和精细实施4大实践路径。对象识别基于多层级、多维度、多元化的认定标准对空间进行增值分类,为再开发对象的合理选择提供决策基础;时空整合强调空间尺度、时序安排、效益主体3个维度的统筹协调,以推动空间吸引力和竞争力跃迁;利益配置通过综合考虑产权处置、均衡分配、资金支撑,实现“刚性—弹性”多样化管控;精细实施通过理念、方法、机制转型,引导规划全过程高效运行。

4.2 政策建议

(1)在城镇化水平不断提升和发展模式由高速向高质量转变的情境下,应充分意识到空间生产对再利用与优化的长久和深远影响。低效用地利用格局形成反映了中央与地方政策颁布与实行之间的失衡,只有将空间生产理论纳入低效用地再开发过程中,平衡因复杂关系与角色变革衍生的制度空间与经济空间的不协调现象,实现多维度再开发目标,才可以打破这种失衡态势,达成空间的再生产与再制造。

(2)在土地进入存量时代与传统产业升级空间需求之间相矛盾的前提下,综合考虑政府、市场和社会在内的利益相关者之间的博弈关系,协调不同利益主体需求,兼顾空间治理转型与再开发行为的利益追求,综合界定区域土地发展定位,合理构建全生命周期的实施保障机制,形成低效用地再开发的闭环实践路径,才能实现土地资源的最高最佳利用。

(3)生产过程中关于“对象、内容、主题、方式和时间”的相关问题,可通过以下路径解决:首先,应结合三类利益相关者的诉求、底线要求和“代表性空间”,制定目标体系,并进一步分解为再开发评估指标,以评估和识别具有再开发潜力和价值的区域。其次,寻找可以促进资产增值、社会改善、品质提升等“空间表征”的功能和物理形态。再次,参考三类利益相关者的构成,结合再生空间的相关主体和内容,明确具体的利益相关者。最后,把握投资时机和再生时机。

(本文责编:陈美景;网络编辑:曾 爽)

推荐阅读

-

土地卫片执法“乱象”,谁来“背锅

土地卫片执法作为我国耕地保护的重要技术手段,近年来在遏制违法用地方面发挥了显著作用,但同时也因执行过程中的争议被贴上“乱象”标签。...

-

严禁在永久基本农田和一般耕地种植草皮

-

2025年关于农村宅基地新规解读:三权分置、五大红线(详细版附带法条)

-

政府专项债,可用于收储土地,也可收购存量商品房

-

某公司不服规划编制和调整提起诉讼,自然资源局怎么办?

【基本案情】2012年9月28日,A公司与B公司签订《租赁协议书》,租赁B公司的场地和部分设施。2018年3月,某市自然资源和规...

-

养老服务设施规划制度的实践困境与优化策略

-

城镇开发边界内,存量宅基地,为啥不能报建?

-

张鹏岩 等 | 低效用地再开发:理论认识、内在机理与实践路径

-

乡镇政府如何正确履行耕保职责 | 以案说法

基本案情2012年3月以来,河南省唐河县源潭镇三王庄村郭正养殖场、鹏华农牧公司未办理用地手续,占用永久基本农田及一般耕地进行畜禽养...

-

如何处置闲置存量房地产用地?自然资源部推荐这些案例(三)

针对闲置存量土地存在的开发难、转让难、收回难等问题,自然资源部会同国家发展改革委等部门总结地方实践探索,研究出台了3方面18条政策...

-

土地卫片执法“乱象”,谁来“背锅

土地卫片执法作为我国耕地保护的重要技术手段,近年来在遏制违法用地方面发挥了显著作用,但同时也因执行过程中的争议被贴上“乱象”标签。...

-

严禁在永久基本农田和一般耕地种植草皮

-

2025年关于农村宅基地新规解读:三权分置、五大红线(详细版附带法条)

-

政府专项债,可用于收储土地,也可收购存量商品房

-

某公司不服规划编制和调整提起诉讼,自然资源局怎么办?

【基本案情】2012年9月28日,A公司与B公司签订《租赁协议书》,租赁B公司的场地和部分设施。2018年3月,某市自然资源和规...

-

养老服务设施规划制度的实践困境与优化策略

-

城镇开发边界内,存量宅基地,为啥不能报建?

-

张鹏岩 等 | 低效用地再开发:理论认识、内在机理与实践路径

-

乡镇政府如何正确履行耕保职责 | 以案说法

基本案情2012年3月以来,河南省唐河县源潭镇三王庄村郭正养殖场、鹏华农牧公司未办理用地手续,占用永久基本农田及一般耕地进行畜禽养...

-

如何处置闲置存量房地产用地?自然资源部推荐这些案例(三)

针对闲置存量土地存在的开发难、转让难、收回难等问题,自然资源部会同国家发展改革委等部门总结地方实践探索,研究出台了3方面18条政策...

-

土地卫片执法“乱象”,谁来“背锅

土地卫片执法作为我国耕地保护的重要技术手段,近年来在遏制违法用地方面发挥了显著作用,但同时也因执行过程中的争议被贴上“乱象”标签。...

-

严禁在永久基本农田和一般耕地种植草皮

-

2025年关于农村宅基地新规解读:三权分置、五大红线(详细版附带法条)

-

政府专项债,可用于收储土地,也可收购存量商品房

-

某公司不服规划编制和调整提起诉讼,自然资源局怎么办?

【基本案情】2012年9月28日,A公司与B公司签订《租赁协议书》,租赁B公司的场地和部分设施。2018年3月,某市自然资源和规...

-

养老服务设施规划制度的实践困境与优化策略

-

城镇开发边界内,存量宅基地,为啥不能报建?

-

张鹏岩 等 | 低效用地再开发:理论认识、内在机理与实践路径

-

乡镇政府如何正确履行耕保职责 | 以案说法

基本案情2012年3月以来,河南省唐河县源潭镇三王庄村郭正养殖场、鹏华农牧公司未办理用地手续,占用永久基本农田及一般耕地进行畜禽养...

-

如何处置闲置存量房地产用地?自然资源部推荐这些案例(三)

针对闲置存量土地存在的开发难、转让难、收回难等问题,自然资源部会同国家发展改革委等部门总结地方实践探索,研究出台了3方面18条政策...