黔西南金矿区域成矿规律及成矿模式

《中国矿产地质志·贵州卷》成果:

陶平1 陈启飞1 祁连素2

(1.贵州省地质调查院,贵州 贵阳 550081; 2.贵州省地质矿产勘查开发局105地质大队,贵州 贵阳 550018 )

注:回应部分读者要求,刊出这篇2019年《贵州地质》上刊出的原文。前天发布的“黔西南金矿区域成矿规律及成矿模式(PPT)”结合近年情况进行了修改、补充,但其细节没有这篇原文多。

摘要:本文对黔西南金矿成矿规律进行了深入研究,并获得了系统认识。黔西南金矿的成矿作用具有多期性和继承性,其中卡林型金矿的主成矿期为燕山期,土型金矿为卡林型金矿在第四纪表生环境中改造而成。多级区域构造对多级成矿单元有逐级控制规律。卡林型金矿床分布具丛聚性、方向性、等距性,并与古构造有关。矿体在多层次滑脱构造系统及拆离断层中呈有序分布,也在褶皱-断裂构造中呈有序分布。成矿元素组合及共伴生矿产也具一定的空间分布规律。与黔西南金矿相关的矿床成矿系列有两个,亚系列有四个。在上述认识基础上,为其建立了统一的区域成矿模式。

更多资料,添加微信

复制微信号

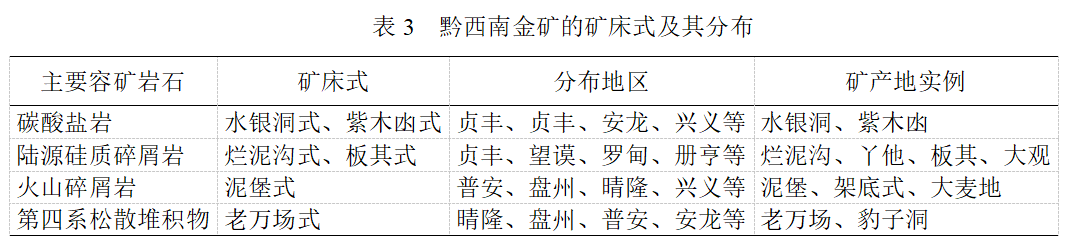

黔西南主要为卡林型金矿床(又称微细浸染型金矿床),据容矿岩石不同分为三类,即:产于陆源碳酸盐岩中的金矿床(水银洞式、紫木凼式金矿)、产于陆源硅质碎屑岩中的金矿床(烂泥沟式、板其式金矿),以及产于火山碎屑岩中的金矿床(泥堡式金矿)。卡林型金矿床经风化成壤过程、在第四系松散沉积物成矿即形成土型金矿床(老万场式金矿)。

关于黔西南金矿成矿规律,早期何立贤(1993)、王砚耕(1995、1997)等不同程度地进行过初步分析。冯学仕等(2004)在贵州省区域矿床成矿系列与成矿规律研究课题中,首次对与贵州金矿有关的矿床成矿系列、亚系列进行了研究。郝家栩(2007)在研究黔西南金矿构造控矿的基础上做过成矿规律分析总结。贵州省矿产资源潜力评价项目金矿课题组(2009~2011年)开展了黔西南金矿成矿地质背景、矿床地质特征、成矿规律的宏观研究。本文以前人研究为基础,以中国矿产地质与成矿规律综合集成和服务项目(2014-2020)的《中国矿产地质志·贵州卷·金矿》研编工作为支撑,开展了黔西南卡林型金矿成矿规律及成矿模式的深入、系统研究。

1 区域成矿规律

1.1 时间分布规律

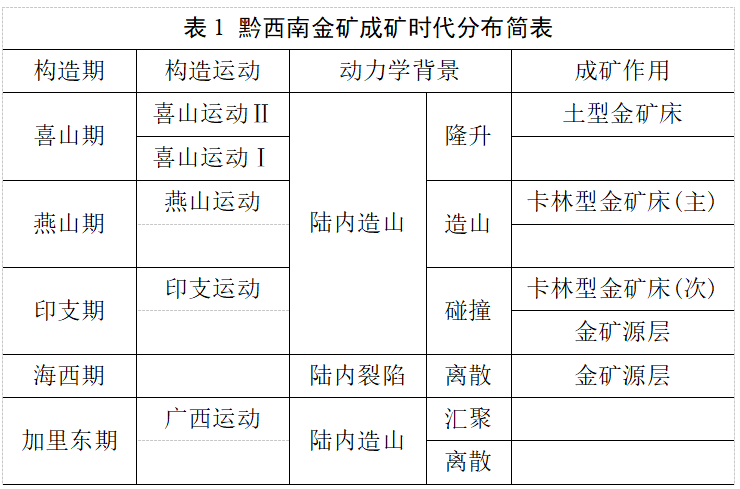

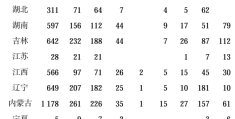

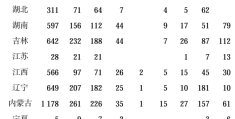

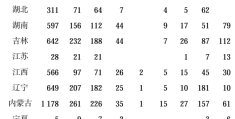

黔西南金矿成矿作用具有长期性、继承性,为多期成矿,但主成矿期为燕山期(表1)。

1.1.1矿源层的形成

首先,在海西期及印支期的早中期,分别形成了原始矿源层和衍生矿源层(陶平,2015)。其中,原始矿源层,即西部的上二叠统峨眉山玄武岩组火山碎屑岩建造和及龙潭组富含火山碎屑物质的含煤泥质碎屑岩-碳酸盐岩建造,形成于海西期离散构造环境,地壳深部及地幔物质带入沉积是原始矿源层形成的关键因素之一(聂爱国,2009;廖铸敏,2014);衍生矿源层,即东部的下-中三叠统陆源硅质碎屑岩建造,海西期形成的原始矿源层的风化-剥蚀-再沉积可能是其重要成矿物质来源(聂爱国,2007;陶平,2015)。

1.1.2卡林型金矿床的形成

其后,印支期-燕山期形成了卡林型金矿床,并且右江盆地南缘(桂北和滇东南)和北缘(黔西南)的主成矿期分别为印支期和燕山期。其主要依据如下:

(1)地质依据:①控制黔西南金矿床及其金矿体的地质构造,都客观表现为燕山期形成的褶皱-断裂系统,金矿床及其矿体往往与燕山期构造具有不可分割的成生联系,直接揭示出主成矿期是燕山期(陶平,2015);②黔西南在印支期虽然位于南盘江-右江印支造山带北缘,但不属于造山带核心区域,不存在大面积强烈挤压作用,主要表现为升降运动,所以印支期较难产生大规模低温热液成矿,但桂北和滇东南紧靠造山带核心区域印支期却有其成矿的可能。在燕山期,黔西南虽然处于造山带的前陆位置,但深大断裂活跃,地质褶皱-断裂构造作用强烈,蚀变矿化普遍,为金、铅锌、汞、锑等低温热液成矿创造了条件。

(2)测年数据:刘东升(1985)测得戈塘矿区金矿石Rb-Sr等时线年龄为172±36Ma;苏文超(1998)测得烂泥沟金矿床石英流体包裹体Rb-Sr等时线年龄为106Ma;苏文超等(2009)测得水银洞金矿床与去碳酸盐化有关的热液碳酸盐脉的Sm-Nd 等时线年龄为134 ± 3Ma~136 ± 3Ma;刘建中等(2012)测得与成矿作用有关的萤石Sm-Nd年龄为141±20Ma;王登红(2012)测定晴隆大厂锑矿中方解石Sm-Nd 等时线年龄148 ± 13Ma,钕初始值为0.512256、萤石Sm-Nd 等时线年龄142.3 ± 7.9 Ma,钕初始值0.512151、紫木凼金矿中方解石Sm-Nd 等时线年龄250 ± 14 Ma,钕初始值0.511909。靳晓野(2017)获得的水银洞金矿床方解石Sm-Nd 等时线年龄为146.5 ± 3.3 Ma,泥堡金矿床萤石Sm-Nd 等时线年龄为122 ± 12 Ma 和 126 ± 15 Ma,即金矿床形成时代为晚侏罗世。郑禄林(2017)利用石英Rb-Sr法获取的泥堡金矿床金矿体成矿年龄为141±2Ma(层间构造蚀变带控制的矿体)和142±3Ma(切层断裂控制的矿体)。对于众多测年数据,苏文超等(Wenchao Su,2018)综合分析认为,右江盆地北缘(黔西南)金矿主要形成于燕山期(148~134Ma),成矿流体具有适中的盐度(4~6wt%)和温度(180~240℃),CO2多变,贫Fe,富AS、Sb、Au。而右江盆地南缘(桂北和滇东南)金矿主要形成于印支期(232~212Ma),流体包裹体具有低盐度(0~2wt%)、高温(240~260℃)、高浓度CO2等特点。

综上, 黔西南金矿的成矿期为印支期-燕山期,但主成矿期为燕山中晚期,测年数据主要集中于148~134Ma。

(3)土型金矿的形成

在喜山期的喜山运动第三、四幕,大致相当于新构造运动,卡林型金矿床经过表生地质作用,改造形成了土型金矿床(王砚耕,1998;陶平,1999;陈履安,1999)。

1.2 空间分布规律

1.2.1 多级构造对多级成矿单元的逐级控制规律

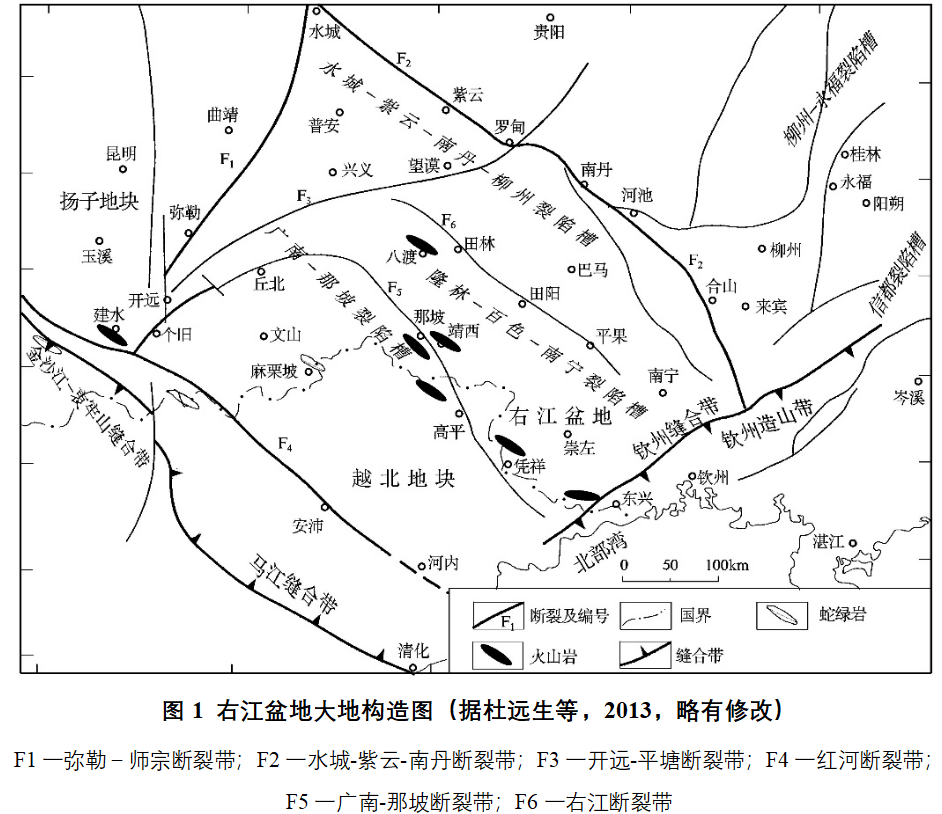

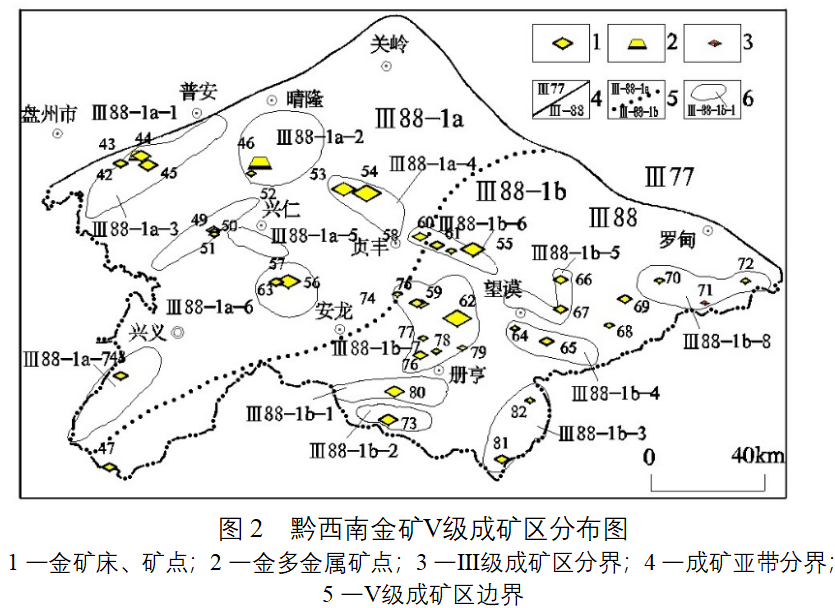

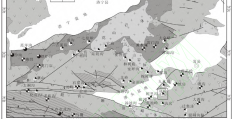

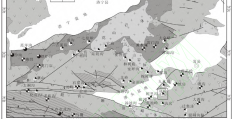

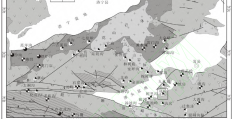

黔西南金矿总体上具有多级构造对多级成矿单元的逐级控制规律(图1、图2)。

(1)南盘江-右江印支造山带金成矿区(Ⅲ88),处于特提斯一喜马拉雅构造域与濒太平洋构造域的交接带,既受到印度板块的作用,又受到太平洋板块的影响,发育了以低温热液成矿作用为特征的卡林型金矿床。陈毓川院士(2015)在中国重要矿产和区域成矿规律研究成果中,将该区域划归为滇黔桂成金带,为全国13个重要金矿Ⅲ级成矿单元之一。

该区范围与传统的右江盆地基本吻合(图1),其西南边界以红河断裂带与思茅-印支地块为邻;西边、西北边界以弥勒-师宗-盘县断裂带与哀牢山变质带为界;东北边和东边界以紫云-罗甸-都安断裂带为界与扬子陆块、江南造山带为邻;东南边界以凭祥-东门断裂带为界与钦州海槽分开;南边以那坡-富宁断裂、丘北断裂与越北地块相邻。这一区域控矿规律,是由于卡林型金矿往往发育于不同大地构造单元的结合部位,稳定大陆边缘的裂谷带。而本成矿区处于扬子陆块西南缘,在海西期裂谷带拉伸环境形成了右江裂谷断裂构造体系,对沉积岩相变化、热水喷流沉积、火山活动、岩浆侵入、地热场形成,以及金矿源层的形成起着控制作用;在印支晚期-燕山晚期造山环境形成了低温热液循环体系,对金、汞、砷、锑等金矿床的形成起着控制作用。

(3)普安—贞丰金矿亚带(Ⅲ88-1b)和册亨—望谟金矿亚带(Ⅲ88-1c):前者处于上扬子陆块的鄂渝湘黔前陆褶断带的南西缘,含金沉积建造主要为中-上二叠统台地相区与下-中三叠统盆地相区沉积,容矿岩石主要为峨眉山玄武岩组的火山碎屑岩-含火山碎屑沉积岩(泥堡式金矿)、碳酸盐岩(水银洞式金矿),金矿体主要顺岩层产出,少数斜切岩层产出,即所谓“层控型”矿体。后者处于南盘江-右江印支造山带的北缘,含金沉积建造主要为下-中三叠统盆地相区沉积,容矿岩石主要为陆源硅质碎屑岩(烂泥沟式金矿),金矿体主要斜切岩层产出,即所谓“断控型”矿体。

(4)金矿田(五级成矿单元):一般受燕山期区域性大型背斜、穹隆构造控制,以及它们与区域大断裂的复合部位,具体诸如穹状背斜、短轴背斜及褶断带,冲断-褶皱构造带等(陶平,2005;胡煜昭,2011)。同时,由于控制金矿田的构造带呈等间距分布,导致其金矿田也呈等间距分布(图6-1-1)。究其原因(廖铸敏,2014;陶平,2015),构造控矿作用,特别是背斜褶皱和断裂构造的控矿作用,是国内外已知卡林型金矿床(田)的重要成矿地质作用之一,黔西南燕山期褶皱-冲断带往往发育于海西期(晚古生代)同生断裂带上及古隆起(古潜山)边缘(胡煜昭,2011),在海西期因幔源物质的混入和同生沉积-成矿作用形成了金矿矿源层(及矿化体),在燕山期汇聚背景下这些同生断裂带转化为逆冲断裂与褶皱(背斜)组合而成的褶皱-冲断带,并导致低温热液成矿作用,使矿源层和深部的成矿物质在有利的容矿构造、容矿岩石之耦合部位形成金矿体,进而形成金矿床。

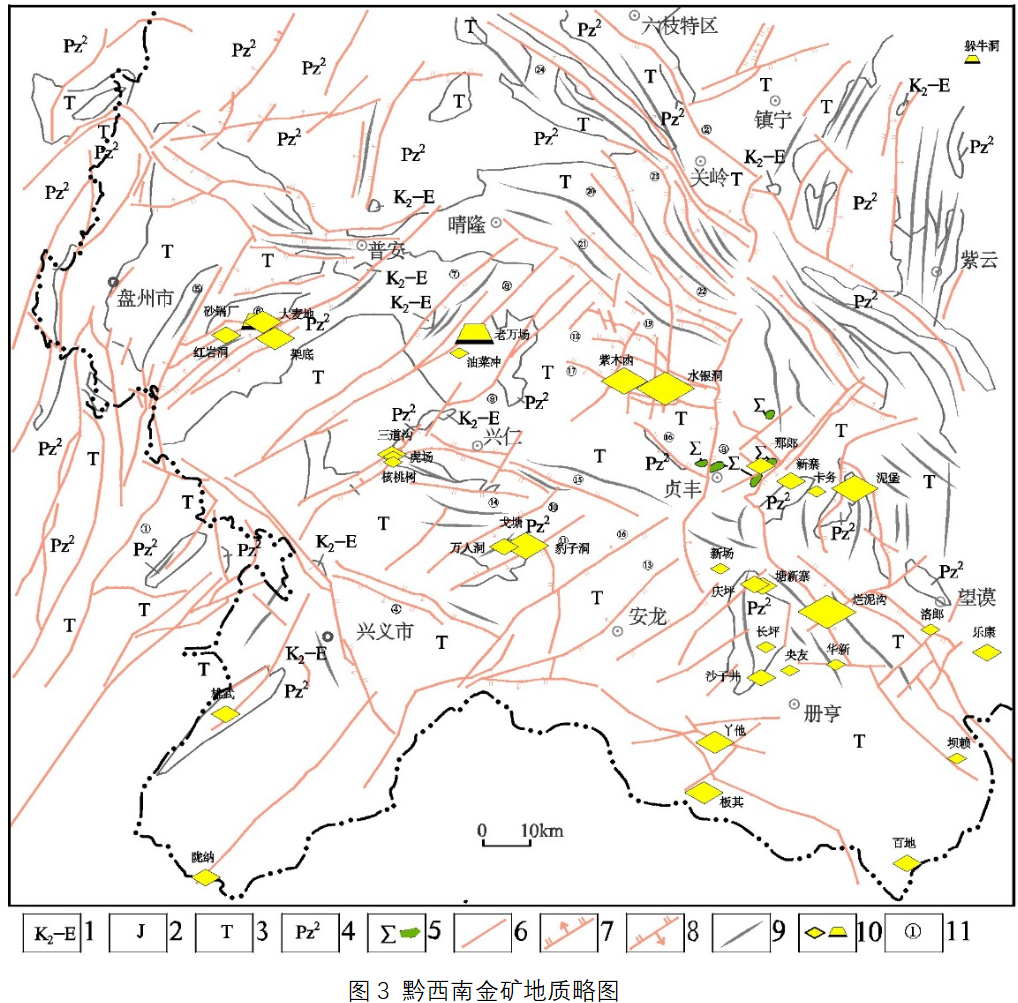

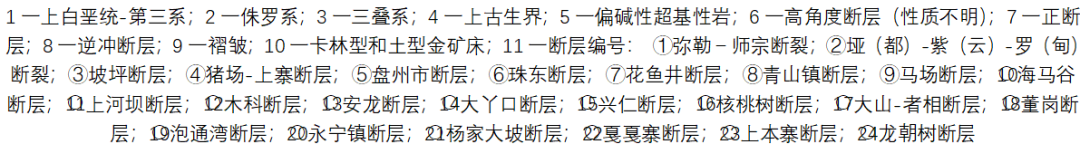

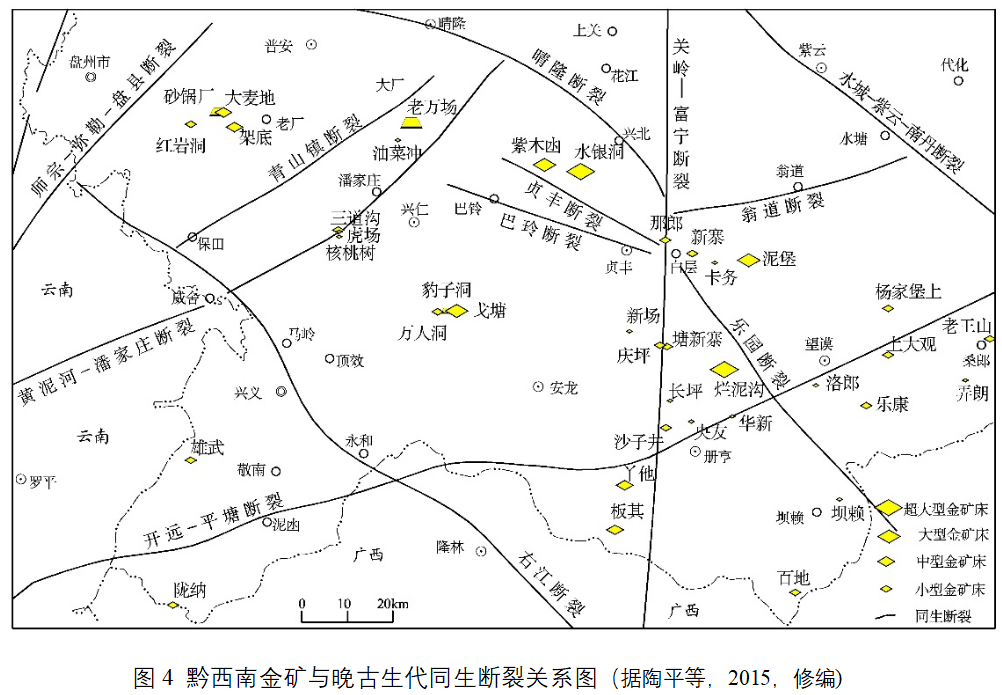

1.2.2 矿床的空间分布规律(参见图3、图4)

(1)金矿床产出于一定的构造部位:黔西南卡林型金矿床主要分布于大型背斜轴部-近轴部、转折端及区域不整合面附近。

(2)矿床分布具丛聚性:表现为卡林型金矿床常常在平面上成群、成带出现,逐级聚集为矿田(五级)、矿带(四级)、成矿区(三级),揭示了卡林型金矿床主要受成矿构造系统的逐级控制。

(3)矿床分布具方向性:总体有北东向和北西向两个优选方向,并以北东向居多。究其原因,矿床(点)分布方向与北东向弥勒-师宗深大断裂、北西向水城-紫云-南丹深大断裂及其与之平行的次级断裂构造有关,这些断裂多为同沉积断裂及多期活动断裂。例如,莲花山背斜、雄武背斜、潘家庄断裂带的矿床明显呈北东向分布,灰家堡背斜的金矿床明显呈北西向分布。对于碧痕营穹窿、戈塘穹窿,有学者认为控矿构造为穹窿,但深入剖析获知金矿床(点)方向性极强,主要沿其北东向断裂带分布,与该方向断裂关系远远大于与穹窿关系。

(4)矿床分布具等间距性:由于控矿构造的等间距分布,导致了所形成矿床的等间距分布。北西向褶断带及其矿床(点),自南而北大致呈等间距分布有猪场-上寨、兴仁、贞丰、大山-者相和新屯等五排;北东向和北北东向褶断带及其矿床(点),由西向东大致等间距分布有莲花山、黄泥河—潘家庄、戈塘(戈塘穹窿中控制矿床的构造实际是北东向断裂带)等三排。

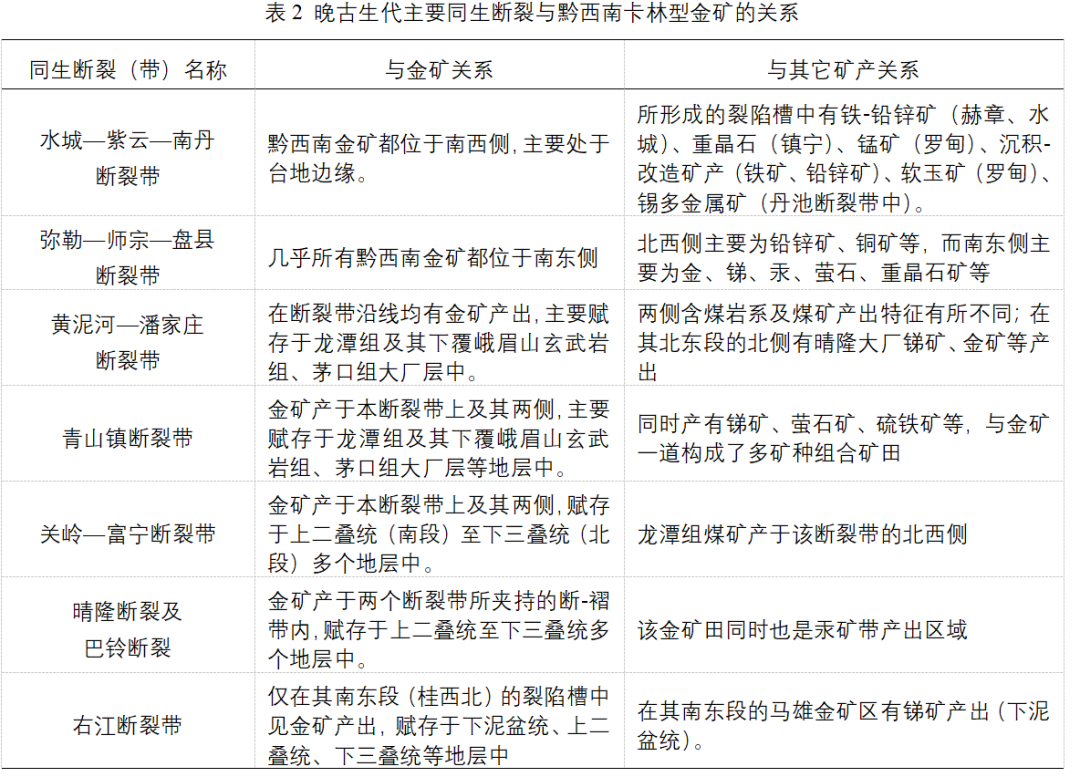

(5)矿床分布与古构造有关:金矿床多分布于区域断裂带上,诸如水城-紫云-南丹断裂带、弥勒-师宗断裂带、黄泥河-潘家庄断裂带、青山镇断裂带、晴隆断裂、巴铃断裂、右江断裂带、乐园断裂、翁道断裂、贞丰断裂等,详见图6-1-2。陶平(2015)通过一系列基础地质、物探及矿产信息论证了这些断裂带往往也是晚古生代陆内裂陷环境形成的同生断裂。在同生断裂活动期,尚有峨眉地幔岩浆活动,因此发生地壳深部及地幔物质带入的沉积、热水喷流沉积,形成了金的矿源层,并在其后的早中三叠世形成衍生矿源层。

此外,据胡煜昭(2011),金矿的分布与古生代古隆起、古潜山有关。胜利油田物探公司对上世纪八十一九十年代滇、黔、桂三省区采集的重力数据进行了处理,发育该区多个大面积重力高值异常,存在多个基底隆起,而较多金、锑矿田或成矿带都位于基底隆起之上。

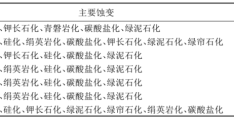

(6)不同容矿岩石的金矿床之间也具有空间分布规律:即以火山碎屑岩、碳酸盐岩、陆源硅质碎屑岩容矿的金矿床及其矿床式,分别大致分布于黔西南金矿床集中区的西部、中部和东部,与其赋矿地层及容矿岩石的分布相吻合。详见表3。

1.2.3 矿体的空间分布规律

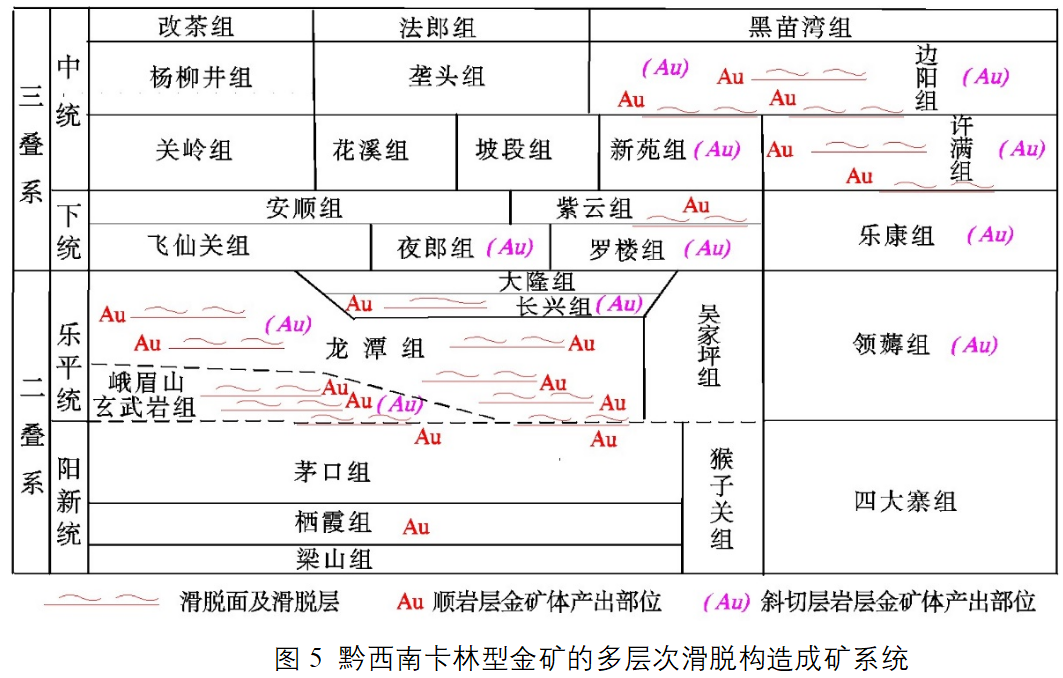

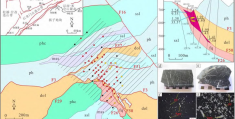

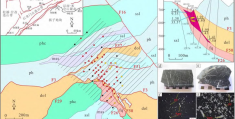

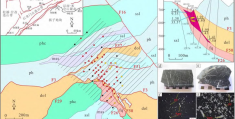

(1)多层次滑脱构造系统及拆离断层容矿规律

黔西南地区发育较为典型的多层次滑脱构造系统(图5)。该系统以二叠系中-上二叠统之间的区域性岩溶不整合面为主滑脱面,其上为主滑脱层,较稳定分布于各背斜构造中;以上覆上二叠统至中三叠统中多个能干性差异较大的岩层界面为次滑脱面,其上为次滑脱层,断续分布于一些背斜构造中。并且,常常与滑脱构造同步发育挤压性拆离断层,形成一系列低角度逆冲断层。

这些滑脱构造,尤其是分布于大背斜构造中者,往往是黔西南地区金矿、锑、汞等热液型矿产的重要容矿构造及(或)导矿构造,也往往是硅钙界面成矿部位,主要形成顺层、似层状、透镜状矿体。当然,该多层次滑脱构造系统,往往都有连贯各层次滑脱构造带的切层断裂(往往是逆冲断裂)。其中,断坡常常为导矿构造,但常常也是容矿构造,形成切层的脉状或板状矿体;断坪多为顺层的容矿构造;而且,断坪往往与上述层间滑脱面相耦合,进而形成规模较大的层状、似层状、透镜状矿体。金矿体往往沿从中二叠统顶部至中三叠统地层中的多个层间滑脱界面、岩性界面(硅钙界面)、岩溶不整合界面分布。这些界面往往具有复合性质,即挤压层间滑脱界面一般沿能干性不同的岩性组合(往往是硅钙界面)、岩溶不整合面等发育,形成构造蚀变体及金矿体。

具体而言:① 在普安—贞丰金矿带,即中-上二叠统台地相区,由下至上依次有中、上二叠统之间的区域性滑脱面为主滑脱面,以峨眉山玄武岩组火山碎屑岩-含火山碎屑沉积岩至龙潭组海陆交互相含火山碎屑沉积岩夹不纯碳酸盐岩(向吴家坪组过渡区其灰岩夹层增多增厚)地层中因岩层能干性不同受褶皱挤压作用时形成的多个次滑脱面,金矿体沿其滑脱面附近构造蚀变体产出。② 在册亨—望谟金矿带,即下-中三叠统盆地相区沉积,则以二叠系礁灰岩与三叠系之间界面(如板其的T2xm/Pjh,)为主滑脱面,其上尚有多个次滑脱面或剥离面,如百地和丫他的T2nl1/T2xm1,烂泥沟的T2by2/T1by1及T2n1/T2xm4等滑脱面,金矿体分布于这些界面及其附近一定范围内顺层构造蚀变体中(顺层矿体)及切层构造蚀变体中(切层矿体),有时可组合为断坪—断坡容矿关系。究其原因,在这些滑脱面附近是盆地流体水平方向运移的的最佳通道,也致使后来因切层断裂穿过成为成矿流体的良好运移通道和容矿空间。

(2)在具体的褶皱-断裂构造中的金矿体分布规律:

金矿体主要分布于背斜轴部及近轴部、倾伏端,以及背斜翼部的断裂破碎带,少数分布于翼部断裂构造不发育部位。在褶皱轴部和近轴部,发育以压性、压扭性为主的断裂构造,常表现为不同级次的切层或层间断裂挤压破碎带,它们往往与褶皱构造联合控矿。例如,紫木凼矿床的金矿体产于沿灰家堡背斜轴部分布的断裂挤压破碎带;丫他、烂泥沟、板其矿床的金矿体均受切层和顺层的断裂挤压破碎带控制,矿化主要发育在挤压破碎带或其附近渗透性、孔隙度适中的岩层内;水银洞矿床的F101、泥堡矿床的F1、烂泥沟矿床的F3、板其矿床的F1等,都是分布于大背斜核部、近核部的轴向逆冲断裂带,其上所发育较多膝折带、剪切破碎带、次级褶曲及挤压层间滑脱带等,它们是理想的容矿构造。

(3)裂隙构造控矿:伴随褶皱和断裂构造作用,同时发育节理、裂隙,尤其是不同方向与不同序次的断裂破碎带交切复合部位往往广泛发育裂隙构造,它们往往是成矿热液沉淀和富集成矿的理想场所,因此较多矿体产于其中。具体有三种裂隙容矿构造,一是在背斜核部水平地层中发育的张性节理、共轭剪节理,可以是导矿构造,但也可以是良好的容矿构造;二是在背斜核部及翼部的节理、裂隙密集带,常是较好的容矿空间;三是在能干性不同的岩层之间层间挤压滑脱形成的裂隙较多,也常是较好的容矿岩石(陶平等,2005)。

1.2.4 成矿元素组合及共伴生矿产的分布规律

(1)金矿床成矿元素组合的分布规律:综合水系沉积物地化异常、岩石地化异常及围岩蚀变等信息可知,在多数矿区成矿元素组合为Au-As-Sb,而Hg元素异常往往与之偏离较远。但是,在北西向的紫木凼-水银洞-烂泥沟-豆芽井矿床(点)分布带上,成矿元素组合为Au-As-Sb-Hg(-Tl),同时在该北西带上分布有兴仁滥木厂汞铊矿床。这可能揭示了该北西向的金矿床分布带上,其成矿地质环境及成矿作用具有较大特殊性,值得进一步研究。

(2)各矿田级控矿构造区域的矿种组合:泥堡-潘家庄褶断带、莲花山背斜产金矿,碧痕营穹窿产金、锑、萤石矿,灰家堡背斜产金、汞铊、砷矿,赖子山背斜产金、砷、汞矿。这一规律,一方面揭示了碧痕营穹窿是多种成矿要素的耦合部位,即是峨眉山玄武岩喷发区、中上二叠统岩溶不整合面、北东向多期活动(华力西期-燕山期)断裂带等的耦合部位,从而是低温热液成矿的有利部位。另一方面,依然是揭示出北西向的紫木凼-水银洞-烂泥沟-豆芽井矿床点分布带上成矿地质环境及成矿作用具有特殊性。

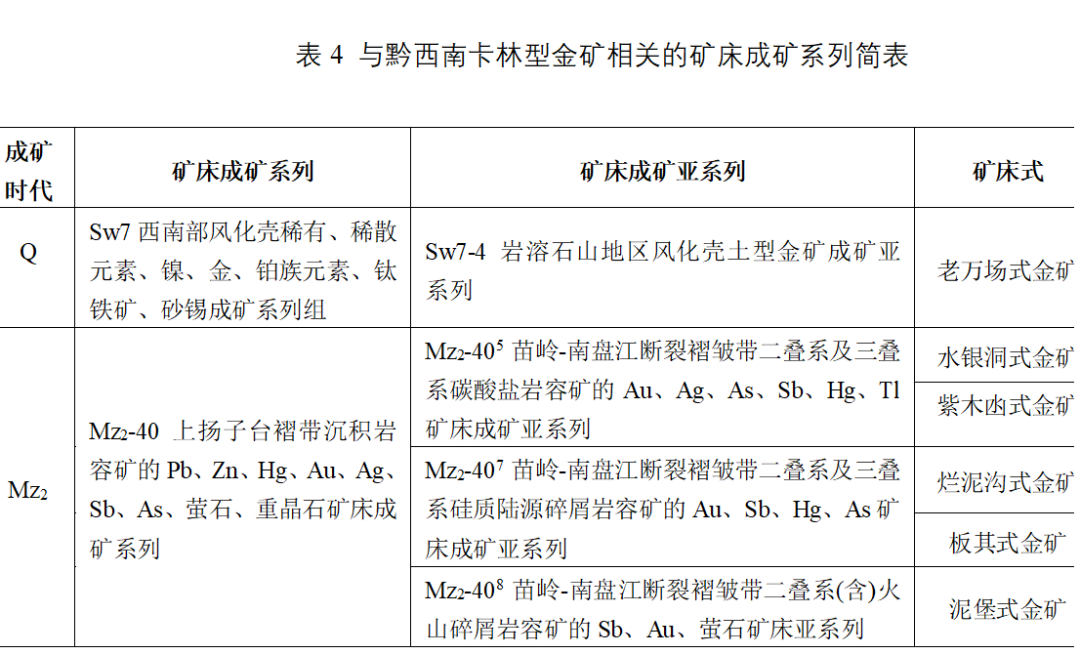

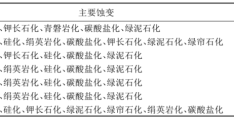

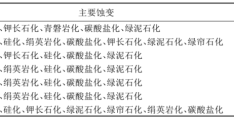

1.2.5 与黔西南卡林型金矿相关的矿床成矿系列

据陈毓川等(2007),结合近年的新认识,黔西南地区的卡林型金矿隶属于Mz2-40上扬子台褶带沉积岩容矿的Pb、Zn、Hg、Au、Ag、Sb、As、萤石、重晶石矿床成矿系列,并细分为三个与黔西南卡林型金矿相关的成矿亚系列。而土型金矿床,为卡林型金矿床经表生地质作用改造形成,归属于Sw7西南部风化壳稀有、稀散元素、镍、金、铂族元素、钛铁矿、砂锡成矿系列组的Sw7-4 岩溶石山地区风化壳土型金矿成矿亚系列。各亚系列名称及其矿产式详见表4。

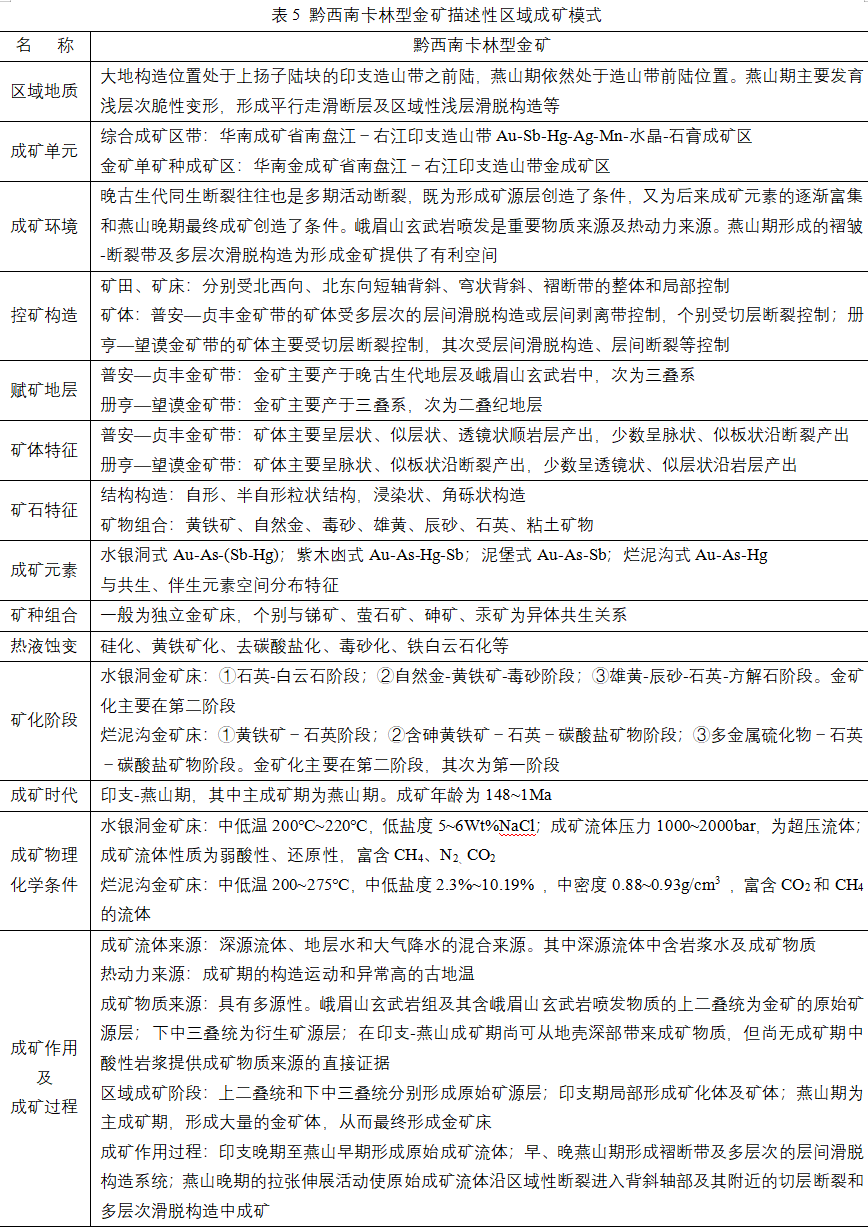

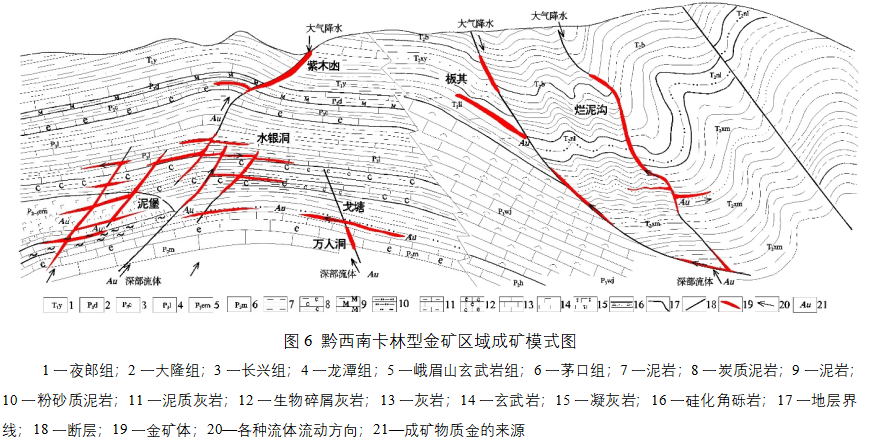

2 区域成矿模式

黔西南卡林型金矿区域成矿模式详见表5和图6。

3 结论

本文进行了黔西南金矿区域成矿规律及成矿模式的系统研究。

重点认为:①黔西南金矿成矿作用具有多期性和继承性。其中,卡林型金矿的主成矿期为燕山期,土型金矿为卡林型金矿在第四纪表生环境中改造而成;②多级区域构造对黔西南多级成矿单元有逐级控制规律;③矿床空间分布规律主要体现为卡林型金矿床产出于一定的构造部位,矿床分布具丛聚性、方向性、等距性,并与古构造有关;④矿体空间分布规律主要体现于矿体在多层次滑脱构造系统及拆离断层中的有序分布,以及在褶皱-断裂构造中的有序分布;⑤成矿元素组合及共伴生矿产也具一定的空间分布规律;⑥与黔西南金矿相关的矿床成矿系列有两个,亚系列有四个。

在上述研究认识基础上,本文对黔西南金矿建立了统一的区域成矿模式。

参考文献:略

推荐阅读

-

河南嵩县庙岭金矿矿体赋存规律及深部找矿预测

-

华北克拉通东部盆地边缘金矿找矿潜力巨大

-

热液金矿床围岩蚀变特征及其与金矿化的关系

-

辽宁发现巨型金矿床!金资源量超过千吨!

-

甘肃省主要岩浆作用金矿床类型及其成矿作用

-

内蒙古找矿又有新突破!金新增资源80.6吨!

-

中国金矿成矿规律与百年勘查成果及新一轮找矿突破行动建议——《中国矿产地质志•金矿卷》研编

-

辽东地区金矿床成因与资源潜力

-

这样找矿,陕西、河北发现了金矿!

-

广东省最大金矿——河台金矿田剪切带变形特征与成矿关系的磁组构法研究

-

河南嵩县庙岭金矿矿体赋存规律及深部找矿预测

-

华北克拉通东部盆地边缘金矿找矿潜力巨大

-

热液金矿床围岩蚀变特征及其与金矿化的关系

-

辽宁发现巨型金矿床!金资源量超过千吨!

-

甘肃省主要岩浆作用金矿床类型及其成矿作用

-

内蒙古找矿又有新突破!金新增资源80.6吨!

-

中国金矿成矿规律与百年勘查成果及新一轮找矿突破行动建议——《中国矿产地质志•金矿卷》研编

-

辽东地区金矿床成因与资源潜力

-

这样找矿,陕西、河北发现了金矿!

-

广东省最大金矿——河台金矿田剪切带变形特征与成矿关系的磁组构法研究

-

河南嵩县庙岭金矿矿体赋存规律及深部找矿预测

-

华北克拉通东部盆地边缘金矿找矿潜力巨大

-

热液金矿床围岩蚀变特征及其与金矿化的关系

-

辽宁发现巨型金矿床!金资源量超过千吨!

-

甘肃省主要岩浆作用金矿床类型及其成矿作用

-

内蒙古找矿又有新突破!金新增资源80.6吨!

-

中国金矿成矿规律与百年勘查成果及新一轮找矿突破行动建议——《中国矿产地质志•金矿卷》研编

-

辽东地区金矿床成因与资源潜力

-

这样找矿,陕西、河北发现了金矿!

-

广东省最大金矿——河台金矿田剪切带变形特征与成矿关系的磁组构法研究