中低温岩浆热液型金矿床找矿预测地质模型

中低温岩浆热液型金矿床找矿预测地质模型*

更多资料,添加微信

复制微信号

薛建玲1,2 庞振山1,2** 程志中1,2 陈辉1,2

张晓飞1,2 贾儒雅1 俞炳1,2 牟妮妮1,2

摘 要

我国金矿资源对外依存度长期居高不下,立足国内,寻找并探明一批大型金矿床是一项迫在眉睫的重大任务。中低温岩浆热液型金矿床是我国金的最主要来源,如何寻找其隐伏矿和深部矿成为当前矿产勘查研究的热点。本文以勘查区找矿预测理论为指导,以中低温岩浆热液型金矿床为研究对象,总结了中低温岩浆热液型金矿床地质特征, 构建了以成矿地质体、成矿构造和成矿结构面特征和成矿作用特征标志为核心内容的找矿预测地质模型,为该类型金矿床找矿预测提供了新的思路,指导隐伏矿和深部矿金资源勘查取得突破。中低温岩浆热液型金矿床分为中温岩浆热液型金矿床和低温岩浆热液型金矿床两个亚类,广泛发育于陆块区和造山带中,赋矿围岩多种多样,成矿时代广泛, 主要集中在中生代。本文厘定了中低温岩浆热液型金矿床成矿地质体为中酸性侵入体,与矿床( 体) 呈现出空间上相依( 1 ~ 5 km) 、时间上相近( 10Myr) 、成因上相关的内在成生联系和时空配置关系。成矿构造属褶皱、断裂、岩浆侵入复合构造系统;成矿结构面主要有断裂、硅钙面、岩溶构造及岩体侵入接触带、爆破角砾岩体及水压裂隙等;矿化样式受成矿结构面控制,大致可分为四个类型:层状、脉状、块状及其组合而成的复合型。中温岩浆热液型金矿床成矿作用早阶段温度可达 450℃ 左右,形成强度不等的钾长石化、钠长石化或铁白云石化;主成矿阶段成矿温度 250℃ 左右,蚀变主要为硅化、绢云母化、伊利石化,Au 和 Ag 共伴生,同时伴生少量 Pb、Zn、Cu 等,主要金属矿物为黄铁矿,次为黄铜矿、磁黄铁矿、方铅矿和闪锌矿;而低温岩浆热液型金矿床成矿作用主阶段温度低于250℃ ,Au 和 As、Sb 共伴生,Ag 含量低,常见毒砂和辉锑矿等矿物,成矿作用早阶段蚀变则主要为硅化,有的为次生石英岩化。金的沉淀富集机制包括流体的沸腾、混合和交代等机制。成矿作用中心位于岩体外接触带 2 ~ 3 km 和接触带之内,由浅部到深部形成“ 上脉下层”的二元结构模式,脉状矿体具有侧伏延深规律,在此基础上构建了找矿预测地质模型。在该模型指导下,我们重新厘定了我国重要成矿区带金矿床类型,在深部发现新的矿体样式,拓宽了深部找矿空间,提升了我国重要成矿区带成矿规律的认识水平,带动了我国重要成矿区带金矿找矿新突破。

关键词 中温岩浆热液型金矿床;低温岩浆热液型金矿床;成矿地质体;成矿构造与成矿结构面;成矿作用特征标志;找矿预测模型

矿产预测是应用成矿地质理论, 通过成矿规律研究, 分析成矿要素,结合地球物理和地球化学等探测信息,总结预测要素,经过类比预测,判断成矿远景地段,指导勘查工作,发现工业矿床的方法技术。自20 世纪80年代以来,国内外学者提出许多区域成矿预测理论方法,代表性的包括“ 三联式” 数字找矿与定量预测评价矿产预测理论方法、 综合信息预测方法技术、GIS 矿产预测方法技术、“ 三部式” 矿产资源评价方法、 成矿系列理论和“ 缺位预测”理论、 地球化学块体预测方法、固体矿产矿床模型综合地质信息预测技术等。随着勘查工作程度的提高, 矿产勘查领域从以寻找区域地表矿或浅部矿为主逐步转向寻找隐伏矿和深部矿,因此隐伏矿和深部矿找矿理论方法技术成为当前矿产勘查研究的热点。叶天竺和薛建玲、叶天竺等在开展 230 个全国危机矿山接替资源找矿项目,129个典型矿床研究的基础上,结合国内外近年来的重大找矿发现,创建了勘查区找矿预测理论与方法,填补了国内外大比例找矿预测理论的空白,为隐伏矿和深部矿找矿提供了理论指导。在国家整装勘查区、矿集区、老矿山深部找矿中全面推广应用,新增资源储量达大型、超大型规模 358处,取得找矿重大突破。

黄金是全球性战略资源和金融储备体系的基石,对于保证货币稳定,维护国家经济安全,具有不可替代的作用。然而,我国金矿资源对外依存度高达 50% 以上,立足国内,寻找并探明一批大型金矿是一项迫在眉睫的重大任务。薛建玲等以找矿预测为目的, 以成矿地质作用为基础,将我国金矿床分为 4 类,每类矿床均对应特定的成矿地质体和成矿地质作用类型。其中,岩浆热液型金矿床根据矿体与成矿地质体的空间关系及成矿温度划分为 3 个亚类,分别为:斑岩型金矿、接触交代型金矿和中低温岩浆热液型金矿。其中中低温岩浆热液型金矿床分布范围广,矿床规模大、易采、易选, 矿床数量约占我国金矿床总数量的 65 % 、 资源储量的80% 以上,是我国金的最主要来源, 常伴生 Ag、 As、 Sb、 Cu、Pb、Zn、W 等, 但除 Ag 外, 经济价值一般不大。该类型金矿成矿地质背景、成矿流体、成矿物质来源、矿床成因等多方面已引起国内外矿床学家的广泛关注,获得了大量微观数据,也有颇多认识。但关于该类型金矿找矿预测模型研究并不多见,且大多侧重于矿床成因模型,或为典型矿床尺度的找矿模型。本文以勘查区找矿预测理论和方法为指导,以中低温岩浆热液型金矿为重点研究对象, 在系统分析研究中国 1537 座小型及以上规模金矿床资料的基础上,总结了中低温岩浆热液型金矿资源禀赋特征,分析成矿地质体、成矿构造和成矿结构面特征和成矿作用特征标志,探讨了该类型金矿成矿作用机制,建立了找矿预测地质模型,为该类型金矿找矿提供思路,以期更好地指导隐伏矿和深部矿金资源勘查。

1 地质特征

1. 1 涵义

中低温岩浆热液型金矿床是指由岩浆结晶分异产生的气水溶液形成的金矿床, 成矿作用主阶段温度大致为 300 ±50℃ ,矿床多产于造山运动的中、晚期及陆块活化期的中酸性、酸性和偏碱性岩浆活动地区。矿床( 体)与这些岩浆岩在时间上、空间上、成因上有密切联系。

根据矿床与成矿地质体的空间距离及成矿作用主阶段温度,中低温岩浆热液型金矿床可以划分为中温岩浆热液型和低温岩浆热液型两个亚类。中温岩浆热液型金矿床距成矿地质体一般小于3km,成矿作用早阶段温度 450℃ 左右,形成强度不等的钾长石化、钠长石化, 主阶段成矿温度 250℃ 左右,Au 和 Ag 共伴生,同时伴生少量 Pb、Zn、Cu 等,金的成色一般低于 900,As、Sb 含量极低,包括习称的“破碎带蚀变岩型”、 “ 石英脉型” 和部分“ 爆破角砾岩型”金矿;低温岩浆热液型金矿床距成矿地质体一般大于3km,成矿作用主阶段温度低于 250℃ ,Au 和 As、Sb 共伴生,Ag 含量低,Au 的成色一般高于 900,常见毒砂、辉锑矿等矿物,成矿作用早阶段蚀变主要为硅化,有的为次生石英岩化,包括习称的“卡林型”、“类卡林型”、“微细浸染型”、“ 浊积岩型”金矿。

1. 2 矿床规模

中低温岩浆热液型金矿床具有明显的群聚性,形成金矿集中区,分布范围可达数十至数百平方千米。尽管一些矿床在矿集区( 矿田) 内不连续,但同一矿集区内的金矿床具有基本一致的成矿时代,相似的成矿地质体、成矿构造和成矿结构面及成矿作用特征标志。矿床规模多为中小型,少数可为大型至超大型,矿集区累计探明资源储量可达数百至数千吨。

我国已勘查发现 1572 处达小型及以上规模此类型金矿床,矿床规模以中小型为主, 约占总数的 92. 5% ,大型-超大型矿床 118 处, 约占总数的 7. 5%。其中胶东矿集区已发现小型及以上规模金矿床90 余处,矿床类型为中温岩浆热液型, 累计探明资源量 5500余吨,是我国目前最大的金矿集区,多数矿床规模为中小型,但已发现数个大型-超大型金矿,如三山岛北部海域金矿已探明资源量 470t、 西岭为 382t、 纱岭为330t, 其他大型金矿床包括滕家、水旺庄、新立、辽上、玲珑、焦家、新立、金青顶、九曲、邓格庄、 尹格庄、 谢家沟等。豫陕小秦岭地区已发现小型及以上规模金矿床 80 余处,矿床类型以中温岩浆热液型为主,累计探明资源量 800t,是我国目前第二大的金矿集区, 多数矿床规模为中小型,大型金矿床包括秦岭、文峪、金硐岔、大湖、灵湖等。陕甘川和滇黔桂地区以低温岩浆热液型金矿为主,主要典型矿床有烂泥沟、水银洞、紫木函、戈塘、丫他、板其、高龙、金牙、丹寨、满龙、大水、早子沟、加甘滩、双王、李坝、大桥、寨上等。其中甘肃寨上、贵州烂泥沟、金龙山资源量分别达到 100t、107t、152t, 均达到超大型规模。

据全国矿产资源潜力评价项目统计,我国中低温岩浆热液型金矿 2000m 以浅资源量可达 24900t,占我国预测金资源量的 80. 1 % ,显示了巨大的找矿潜力。

1. 3 中低温岩浆热液型金矿一般特征

中低温岩浆热液型金矿床广泛发育于陆块区和造山带中。产于陆块区的金矿多分布在陆块区边缘、中新生代构造岩浆活动强烈地区。产于造山带中的金矿多分布于褶皱基底分布区。

矿床所在地区往往有同期中深成侵入岩体出露。地表未见同期侵入岩的矿区,常见大量中酸性脉岩发育,深部可能存在隐伏侵入体。成矿地质体一般为造山期后中深成侵入相的中酸性、酸性侵入体,具有多期次侵位的特点,金的成矿作用略滞后于花岗岩体的主要侵位时间。矿体一般赋存于成矿地质体的内外接触带中,但多数产于侵入体外围的各类围岩中。

赋矿围岩多种多样,时代广泛,包括太古代到新生代的变质岩、火山岩、沉积岩及侵入岩。低温岩浆热液型金矿赋矿围岩主要是碳酸盐岩、含钙的细碎岩、硅质岩,少量为火山碎屑岩,围岩一般为含有机质碳、黄铁矿等还原物质。

受成矿构造及成矿结构面控制,矿体主要呈脉状、透镜状、似层状及不规则状。中温岩浆热液型金矿矿体主要赋存于区域构造控制的断裂带中,形成大脉型矿体,通常为单脉或由一条主脉与若干副脉组成复脉带,脉体在走向、倾向上延伸稳定,在局部过渡为蚀变围岩,矿体延深存在垂直运动方向的侧伏规律。低温岩浆热液型金矿矿体受硅/钙面、不整合面及断裂、褶皱控制,呈似层状、透镜状、脉状等。

中温岩浆热液型金矿床常见钾化、钠化、铁白云石化、高温石英化等成矿前期碱性或酸性蚀变,成矿期围岩蚀变常见硅化、绢云母化、黄铁矿化等,空间上构成了从碱性或酸性至中性、氧化至还原的物理化学障。低温岩浆热液型金矿床围岩蚀变常见硅化( 似碧玉岩化)、绢云母化、泥化、碳酸盐化、重晶石化等, 以中低温蚀变矿物为主。

中温岩浆热液型矿石常具有条带状、网脉状和角砾状构造, 主要金属矿物为黄铁矿, 次为黄铜矿、方铅矿、闪锌矿,主要脉石矿物为石英、长石、绢云母、方解石、白云石等, 含金矿物主要为自然金和银金矿, 金主要呈中细粒或中粗粒状分布于黄铁矿、石英等矿物的粒间或裂隙中, 以明金为主, 金成色较低, 一般小于 900, 矿床伴生 Ag, As、Sb 含量极低;低温岩浆热液型金矿矿石具浸染状、网脉状及角砾状等构造,主要金属矿物为( 含砷)黄铁矿、毒砂,次为辉锑矿、雄黄、雌黄、辰砂,脉石矿物常见石英、 重晶石、 方解石、 白云石等, 金呈显微-次显微状赋存于黄铁矿、毒砂中,或被粘土矿物有机质等吸附,或被硅质微粒包裹, 明金少见。金成色较高, 一般大于900, 矿床含银一般低于 2g /t, As、Sb 含量较高。

图 1 中国主要中低温岩浆热液型金矿及相关类型金矿分布图

1. 4 大地构造背景和时空分布规律

我国的中低温岩浆热液型金矿床广泛产于陆块区和造山带中( 图 1) 。

在陆块区,中低温岩浆热液型金矿多产在太古宙和古元古代角闪岩相“绿岩带” 中,但其成矿时代主要为中生代, 成矿时的构造环境为“ 活化” 的克拉通, 多数在克拉通边缘, 部分也产在克拉通的中部, 并与同时代花岗岩密切共生,成矿流体 CO2 含量不高, 具有典型岩浆热液特征 。在华北陆块区,主要分布在冀东-辽西、冀北、辽吉东部、 胶东、五台-太行山、鲁西及豫陕小秦岭等地区,成矿时代以中生代为主,部分为晚古生代,矿床类型以中温岩浆热液型为主。在扬子陆块区,主要分布在长江中下游地区、赣东北、湘西、康滇、哀牢山地区及南盘江-右江断陷盆地, 成矿时代主要为中生代-新生代,其中分布于扬子陆块西南缘南盘江-右江断陷盆地中的“滇黔桂”金矿床集中区是我国最主要的低温岩浆热液型金矿集区,其成矿时代主要为 215~ 200Ma 和 155 ~ 140Ma;在北山地区及阿拉善地区, 金矿成矿时代多为二叠纪。

在造山带,中低温岩浆热液型金矿多集中分布在褶皱基底及相邻地区,成矿作用发生在造山后,与碰撞后形成的中酸性、酸性及偏碱性侵入岩密切相关,矿体多赋存在断裂带中, 往往穿切主造山期形成的片理、片麻理、面理、褶皱等。不同的造山带中金矿成矿时代差异较大,分布于阿尔泰-兴蒙造山系及天山-准噶尔-北山造山系的金矿床成矿时代主要为晚古生代,但在大兴安岭地区及小兴安岭地区, 成矿时代主要为中生代;秦-祁-昆造山系, 金矿成矿时代主要为三叠纪-侏罗纪;武夷-云开造山系、 羌塘-三江造山系,主要成矿时代为晚三叠世-早侏罗世;冈底斯-喜马拉雅造山系, 成矿时代以新生代为主( 图 2)。

图 2 中低温岩浆热液型金矿成岩时代( a) 和成矿时代( b) 统计

2 成矿地质体

2. 1 成矿地质体特征

与中低温岩浆热液型金矿相关的岩浆岩类型十分复杂,从基性-超基性岩类到酸性岩类,无显著的偏好性。但总体上偏向于与中酸性岩浆岩或碱长花岗岩类关系密切,主要岩性为花岗闪长岩、二长花岗岩等。多数成矿地质体发育多期岩浆侵入, 岩相变化较大。与成矿作用相关的岩浆作用通常在岩浆活动晚期, 且在许多矿区伴随着同时代的花岗闪长岩、石英正长岩、钠长斑岩、辉绿岩、煌斑岩、闪长玢岩等中基性-中酸性、偏碱性脉岩, 但成矿地质体本身不具备明显的岩相分带。

中低温岩浆热液型金矿的成矿地质体通常呈岩株状产出,此类侵入体有待于进一步研究其分异、期次及与成矿的关系。成矿地质体仅仅是地质体的局部, 出露面积受剥蚀程度控制,矿体一般仅形成于成矿地质体顶部及周边围岩中,而且必须叠加成矿期构造活动。一般情况下,地表出露的小岩体易于成矿,即使面积较大的成矿地质体,实际上也是多期次侵入的杂岩体。由于对与成矿有关的侵入体研究不够深入, 往往把岩性成分、侵入期次十分复杂的“ 杂岩体” 误认为由单一岩性构成的“岩基”。如果剥蚀程度很高,即使出露面积广大的单岩性岩体,一般矿体也已剥蚀殆尽。成矿岩体按地表出露的形态主要分为岩株状和岩墙( 或岩脉)两种,而岩株可进一步划分为近圆形、椭圆形、透镜状、卵状、扁豆状、似纺锤形、菱形、带状及不规则状。成矿岩体的形态主要受控于岩浆侵入时的构造环境。

与中低温岩浆热液型金矿床有关的岩体一般具有相对较高的 SiO2和 K2 O + Na2 O 含量, 包括闪长岩、花岗闪长岩、花岗岩、二长岩、石英二长岩等中酸性岩石组合, 多属高钾钙碱性磁铁矿系列花岗岩类。而与成矿有关的脉岩则包括从基性到中酸性的各种岩石,如花岗闪长岩、硅化闪长岩、辉绿岩、煌斑岩、闪长玢岩。脉岩一般属于高钾钙碱性系列和钙碱性系列。大部分与成矿有关的岩浆岩具有富集轻稀土( LREE) 和大离子亲石元素( LILE) , 而亏损重稀土( HREE)和高场强元素( HFSE) 的特征, 而且一般具有不同程度的 Eu负异常。多数中低温岩浆热液型金矿成矿岩体, 具有高 Ba、Sr、Sr /Y、La /Yb、 K /Rb 值, 低 Y、 Yb、 Rb /Sr 值, 但高的初始87 Sr /86 Sr 比值, 宽泛的负的 εNd( t) 值。

2. 2 成矿地质体与矿床的时间关系

近年来,大量的矿石成矿年代及侵入岩成岩年代测定资料表明,中低温岩浆热液型金矿分布区岩浆活动与金矿成矿作用具有同步性,矿床成矿时代与侵入岩成岩时代相差约 5~ 15 Myr( 图 2) ,处于统一构造岩浆热事件期。例如, 华北陆块北缘至少发育两期岩浆活动:第一期为印支期, 成岩时间为 230Ma 左右, 形成响水沟花岗岩体等;第二期为燕山期, 成矿时间 170Ma 左右, 形成峪耳崖、牛心山花岗岩体。从成岩和成矿的关系看, 华北陆块北缘可能有230Ma 左右和170Ma 左右两个成矿期, 早期形成钼矿化, 晚期形成大规模金矿床, 燕山期峪耳崖花岗岩和牛心山花岗岩为成矿地质体。另外, 在华北陆块东北缘, Deng et al. ( 2009) 通过对吉林夹皮沟金矿床研究, 打破了绿岩型、韧性剪切带型金矿床等传统成因模式的认识, 提出了岩浆期后热液型矿床的新认识。2013 年, 开展老矿山找矿工作, 前人圈定八个隐伏花岗质岩体, 经 ZKE491钻探验证在预测的深部石英闪长岩体接触带 742 ~ 753. 6m处见矿体( 图 3) , 金品位 1. 07 ~ 6. 02g /t, 石英闪长岩体蚀变明显, 部分直接构成矿体, 深部隐伏的印支期花岗质岩体为成矿地质体。陕甘川地区, 岩脉和矿石成矿时代非常相近,如李坝、哲波山、鹿儿坝、早子沟等, 表明二者是同一构造热事件的产物。

图 3 吉林夹皮沟矿区兴安屯 49 线地质剖面图

1 -蚀变带;2-石英闪长岩;3 -金矿体;ξοπ-石英正长斑岩;γδ-花岗闪长岩;δο-石英闪长岩;ηγ-变二长花岗岩;plg-二长片麻岩;bmg-斜长片麻岩

2. 3 成矿地质体与矿床的空间关系

根据矿床( 体) 与成矿地质体在空间分布上的远近不同,大致可分为近成、中远成和远成三类。

近成矿床( 体) 分布于成矿地质体与围岩接触界面附近,包括岩体顶( 边) 部, 近成矿地质体的围岩接触带、爆破角砾岩中, 矿体距成矿地质体与围岩接触面 500m 以内。如吉林夹皮沟兴安新区, 金矿化位于隐伏的成矿地质体( 石英闪长岩) 顶部, 矿石为黄铁矿化硅化石英闪长岩,矿体垂直厚度10m( 图 3) ;河北东坪金矿和峪耳崖金矿( 图 4) 等, 矿体( 床)均位于成矿地质体边部。长江中下游地区的矽卡岩型铜金矿、甘肃大峡铜金矿、山东铜井金矿、辽宁华铜铜金矿、新疆卡特巴阿苏金矿、云南北衙金矿等( 图 5) 矿体赋存于距成矿地质体与围岩接触界面 500m 范围内的矽卡岩中;部分金矿床( 体),如山东焦家金矿位于成矿地质体与围岩接触带,沿断裂构造充填或交代形成矿体。吉林头道溜河金矿、辽宁桃园金矿、河南祁雨沟金矿( 图 6) 等矿体分布在爆破角砾岩体中。

图 4 河北峪耳崖金矿 25 勘探线剖面图

1 -第四系;2-高于庄组三段二层;3 -高于庄组二段;4-花岗岩;5 -矿体;6-地质界线;7-推测地质界线;8-钻孔

图 5 云南北衙金矿 56 勘探线剖面图

1 -第四系更新统灰质角砾岩;2-第四系更新统蛇山组砂砾层;3 -中三叠统北衙组五段灰岩;4-中三叠统北衙组四段灰岩;5 -中三叠统北衙组三段灰岩;6-中三叠统北衙组二段灰岩;7 -中三叠统北衙组一段灰岩;8 -下三叠统青天堡组砂岩;9-喜马拉雅期石英正长斑岩;10-煌斑岩脉;11 -矽卡岩型矿体;12-层间破碎带型矿体;13 -硅钙界面型矿体;14-热液脉型矿体;15 -残坡积( 红土) 型矿体;16-地质界线;17 -不整合地质界线;18 -地表及坑内钻孔

图 6 河南祁雨沟 J4 角砾岩筒勘探线剖面图

1 -安山岩角砾;2-片麻岩角砾;3 -复成分角砾;4-斑岩角砾;5 -钾长石化带;6-石英绢云母化带;7 -青磐岩化带;8 -脉状矿体;9-不规则状矿体;10-角砾岩体边界;11 -不同成分角砾界线

中远成矿床( 体) 分布于成矿地质体与围岩接触带 0. 5~ 3 km 范围内, 受脆-韧性剪切带、 硅/钙面、 不整合面、 褶皱构造等控制。沉淀作用方式以充填、交代为主, 形成中温岩浆热液型金矿, 是我国金矿的主要类型, 如胶东地区、豫陕小秦岭地区、甘肃中川地区等金矿( 图 7) 。

图 7 甘肃中川地区金矿与成矿地质体分布关系

1 -第四系;2-白垩系砂泥岩;3 -中石炭统板岩、中砂岩、砾岩;4-泥盆系舒家坝组变质砂泥岩;5 -泥盆系西汉水组变质砂岩、 碳酸岩、砂泥岩;6-晚三叠世中细粒黑云母二长花岗岩;7 -晚三叠世中粗粒黑云母二长花岗斑岩;8 -晚三叠世细粒花岗岩脉;9-实测断层;10-推测断层;11 -金矿床;12-矿床成矿年龄及测年方法;13 -岩体成岩年龄及测年方法

远成矿床( 体) 离成矿地质体较远, 距成矿地质体与围岩接触带大于 3 km,矿区地表一般未出露成矿地质体。矿床内浅成-超浅成中酸性脉岩群发育,推断深部发育隐伏岩体。矿体受脆性、脆-韧性断裂构造及硅/钙面控制, 如陕甘川地区的阳山、大桥、早子沟( 图 8) 、 寨上、 湘潭子等金矿。在滇黔桂地区,矿体( 床) 距成矿地质体更远,中酸性脉岩也不发育,物探方法推断矿区深部存在隐伏岩体。脆性断裂和层状结构面是主要的控矿构造。如水银洞、 戈塘、泥堡、紫木函、烂泥沟、丫他、板其、马脑壳等金矿床。

图 8 甘肃早子沟金矿勘探线剖面图

1 -石英闪长岩脉;2-断裂破碎带;3 -断裂;4-金矿体及编号;5 -岩脉界线

2. 4 隐伏岩体空间位置

中低温岩浆热液型金矿绝大多数赋存在侵入体接触带,多数矿区,特别是远成金矿区,成矿地质体往往是隐伏的。因此,对隐伏侵入体空间位置的确定,对找矿预测意义十分重要。实际找矿勘查中主要通过地质标志、化探信息、物探信息等综合信息方法识别隐伏岩体的存在,大致圈定顶部接触带范围, 并推测其顶部埋深。必要时还要通过专题样品研究进一步提供依据, 准确识别隐伏岩体的空间位置及其含矿性。隐伏岩体空间位置推断方法主要有:(1) 岩脉标志。中酸性成分脉岩密集出现或可见岩枝产出,但辉绿岩、煌斑岩只指示深源构造的存在, 不指示隐伏岩体。(2) 蚀变标志。可见面状硅化、角岩化、高岭石化、明矾石化、云英岩化、萤石化、 电气石化等蚀变矿物分布。( 3) 物探异常。沉积岩区或变质岩区常见显著重磁异常( 火山岩区需通过物性具体确定) 。( 4) 化探异常。可见 W、Sn、Mo、Bi 等高温元素面状分布区。(5) 原生构造。水压裂隙和热液角砾岩深部必有岩体。(6) 矿床标志。沉积岩、变质岩、火山岩及非成矿年龄同期侵入岩为围岩的岩浆热液型矿体深部必有隐伏岩体。

3 成矿构造与成矿结构面

3. 1 成矿构造系统类型

中低温岩浆热液型金矿成矿构造属褶皱、断裂、岩浆侵入复合构造系统。我国中低温热液矿床往往分布在陆块区活化期和造山系后造山期, 在金矿发育区, 岩浆活动强烈、褶皱断裂构造发育, 矿床分布受区域构造控制, 成群成带产出。在矿集区尺度上, 区域性大型褶皱与断裂复合系统是控制矿集区金矿产出的主要形式。矿床尺度内, 矿体赋存于区域构造控制的断裂带及岩浆侵入构造控制的侵入接触带、爆破角砾岩体中。

3. 2 成矿结构面特征与成矿的关系

中低温岩浆热液型金矿成矿结构面按成因可分为次生成矿结构面、原生成矿结构面和物理化学转换界面。次生成矿结构面包括褶皱构造轴面及褶皱作用形成的次生断裂、裂隙构造、层间破碎带、转折端、虚脱带等,各级别及次序的断裂、裂隙、节理等,韧性剪切带中的脆性结构面;原生成矿结构面包括沉积地层中的硅/钙面、层间构造、古岩溶构造,岩浆侵入作用形成的岩浆侵入接触带、爆破角砾岩体;物理化学转换界面包括酸碱转换面、热液蚀变分带界面等。

(1) 褶皱构造。在矿田尺度上区域性大型背斜( 穹隆)构造与断裂( 或剪切带) 复合系统是控制矿田产出的主要形式, 矿床主要形成在背斜轴部、 转折端, 如灰家堡背斜金矿田。

(2) 断裂构造。中低温岩浆热液型矿床中常见断裂成矿结构面, 由于岩浆期后热液流体影响范围较大, 因此可以形成规模超过 1 km 以上的独立矿体, 或长达 100km、宽达 n ×10km 的矿集区。但是单个矿床绝对不能超过成矿侵入体热流体影响范围。例如胶东金矿带, 主要受北东向断裂带和北东东展布的郭家岭岩体双重控制, 形成规模巨大的受断裂成矿结构面控制的金矿田, 具有断裂成矿结构面的全部特征,但全部矿床、矿点都分布在郭家岭岩体的热流体范围之内。区域构造带形成的同一应力系统控制的不同产状的压、张、扭断裂空间组合、 入字型、 平行脉带、 侧列、 羽列、 “ S” 型、 反“S”型、旋扭构造等。勘查区出现多种不同产状的成矿构造时,主矿体一般受高序次结构面控制,如果存在主要结构面,则主矿体一般受主压扭性结构面控制;在剪切应力作用下,由于旋转应变造成一组平行发育,另一组不发育,常见主矿体平行排列,如河北京武华尖金矿。压扭性构造成矿,一般延伸大于延长,单体规模大,相对稳定;张扭性构造成矿,一般延长大于延伸,单体规模小,相对变化大,如果出现压张同空间叠加活动时,对成矿最有利。平面为共轭产出的两组构造,剖面上也存在倾向共轭,例如玲珑、望儿山金矿。不同方向断裂交汇地段、次一级的派生分支断裂及其与主干断裂的交汇处和附近的各种断裂构造的复合部位,特别是经历多次活动的断裂构造,一般是成矿流体上升循环和成矿物质沉淀的有利地段。

(3) 韧性剪切带中的脆性结构面。指在地壳中深部形成的韧性剪切带,在成矿期叠加有脆性构造,经岩浆热液交代和充填作用形成脉状金矿, 如吉林夹皮沟金矿。

(4) 岩性界面( 硅/钙面)。不同岩石类型的界面是中低温岩浆热液型金矿床成矿结构面的另一重要类型,特别是碎屑岩与碳酸盐岩接触面( 简称硅/钙面) 。区域性的硅/钙面与不整合或假整合面具有一致性, 局部性的硅/钙面是沉积过程中岩性差异形成的。硅/钙面既是岩性差异面和物理化学界面,又是构造薄弱带,在构造活动过程中往往是大规模的区域滑脱带,在成矿过程中成为矿液运移的通道和重要的储矿空间。沿硅/钙面常形成硅质角砾岩带或硅化角砾岩带,成为大型矿床和矿体产出的有利部位。缓倾斜地层“ 硅钙”岩性界面是中低温岩浆热液型矿床的重要成矿结构面,如果叠加背形构造轴部、不整合面层间破碎带, 是形成大型、超大型矿床的重要条件。如甘肃大桥金矿、辽宁小佟家堡子金矿、贵州戈塘金矿( 图 9) 。

图 9 贵州戈塘金矿勘探剖面图( 据骆地伟等, 2016 修编)

1 -茅口组;2-龙潭组;3 -灰岩;4-粘土岩;5 -炭质粘土岩;6-硅化角砾岩( 构造蚀变体) ;7-矿体;8 -钻孔

(5) 层间构造与有利的岩层。层间构造包括层间破碎带、虚脱空间等,是控制矿体产出的有利空间,是顺层状矿体的重要控矿构造类型。有利于成矿的岩层有泥灰岩、生物灰岩、钙质粉砂岩及含炭质较高的砂页岩与硅质岩等,这些岩层在成矿流体作用过程中因化学性质较活泼、多孔易渗透,或提供还原剂和吸附作用,而利于矿物沉淀成矿。层间构造与有利的岩层常常在同一矿床中相伴出现,是有利的成矿结构面组合,如贵州水银洞金矿等。

(6) 古岩溶构造。发育在碳酸盐岩发育区,控制囊状、不规则产状矿体产出, 如甘肃大水金矿。

(7) 侵入接触构造。侵入接触构造是中温岩浆热液型金矿深部的重要成矿结构面之一,主要形成于岩浆侵入接触带,如云南北衙、湖北鸡冠嘴金矿等。

(8) 水压裂隙结构面。水压裂隙结构面指由热液流体自身驱动成矿物质聚集而形成的成矿结构面, 包括马尾辫状和细脉浸染状矿体、热液隐爆角砾岩、热液碎裂岩等。此类结构面经常与断裂带、侵入体顶部接触带伴生, 主要形成于浅成成矿侵入体顶部, 如河南祁雨沟金矿( 图 6) 、甘肃两当湘潭子金矿、陕西双王金矿。

3. 3 脉状矿体侧伏规律

脉状金矿体侧伏具有普遍性, 这是十分重要的规律。根据近年来矿山深部勘查成果, 胶东绝大部分金矿都存在侧伏规律( 图 10) , 河南小秦岭绝大部分金矿, 还有如河北石湖金矿、金厂峪金矿, 吉林海沟金矿、夹皮沟八家子金矿、北沟金矿,安徽黄狮涝金矿、天马山硫金矿,甘肃格尔柯金矿,河南灵湖金矿、安底金矿、大湖金矿、康山金矿, 湖南黄金洞金矿、龙山锑金矿,辽宁白云金矿, 陕西陈耳金矿、太白双王金矿等。脉状矿体侧伏方向判别首先应当准确判别成矿期首次构造性质, 按照其产状、走向和倾向判别其两盘运动方式( 即左行、右行) ;同时在纵投影图上圈定次级品位等值线图,一般矿体侧伏方向垂直于等值线图中次级长轴方向和构造运动方向。

图 10 山东三山岛和焦家-新城金矿带主要矿床矿体垂直纵投影图

3. 4 矿体就位样式

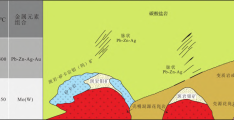

在中低温岩浆热液型金矿床中,矿化样式受成矿结构面控制,大致可分为四个类型:层状、脉状、块状及其组合而成的复合型( 图 11) 。

层状:矿体的形成分布受层状构造( 硅/钙面、不整合面及层间构造与有利的岩层) 控制, 并基本与地层整合产出。矿体主要呈似层状、 透镜状, 如辽宁小佟家堡子、 贵州戈塘( 图 9) 、甘肃大桥、云南革档等金矿床, 在背斜转折端常呈正向多层鞍状( 图 11 a) 产出( 如贵州水银洞、泥堡金矿) , 在向斜转折端常呈负向多层鞍状( 图 11 b) 产出( 如青海滩间山金矿、河南银洞坡金矿) 。

脉状:受断裂构造控制,斜切地层界面或不整合面,矿液沿断裂运移, 经充填或交代作用,形成与地层不整合型矿体。脉状型是中低温岩浆热液型金矿的最主要类型。在一个矿床中, 断控型矿体常呈似脉状、透镜状成群成带平行产出( 图11 c) , 在走向及倾向( 垂向) 上具有尖灭再( 侧) 现的特征, 是大型-超大型金矿床的主要矿体。此外,产于两组断裂构造交汇处的矿体则呈柱状,如陕西二台子金矿。

块状:块体的形成分布受成矿地质体侵入接触带构造控制,多发育在成矿地质体的顶( 边) 部、矽卡岩及爆破角砾岩体中,往往呈厚透镜状、块状产出, 如河北峪耳崖金矿、云南北衙金矿。

复合型:断裂与层状构造联合控矿产物。受切层断裂与岩性层位复合控制的矿体多呈柱状( 如甘肃拉尔玛金矿) 或呈“丁”字型组合( 图 11 d) ,如甘肃阳山金矿、大水金矿等部分矿体。

断裂与层状构造联合控矿在矿床和矿田范围内表现更明显,表现出脉状、层状矿体共存。在剥蚀较浅的矿床和矿田中,可见浅部为脉状矿体,深部为多层层状型矿体,构成具有二元结构的矿床分带形式,如贵州灰堡金矿田、水银洞、紫木凼金矿床等。

图 11 成矿结构面类型及矿体就位样式示意图

( a) 层状、似层状矿体;( b) 多层鞍状矿体;( c) 脉状矿体;( d) 柱状及丁字型矿体 . 1 -页岩、粉砂质页岩;2-砂岩、粉砂岩;3 -灰岩;4-角砾状灰岩;5-含生物碎屑灰岩;6-泥灰岩;7-白云岩;8-花岗岩;9-金矿体;10-富矿体;11 -断裂

3. 5 成矿构造与区域构造的时间和空间关系

中低温岩浆热液型金矿的成矿与区域构造有密切的时间、空间联系。我国中低温岩浆热液型金矿在陆块区和造山带均有分布。分布于陆块区的金矿主要分布在陆块边缘,后期构造-岩浆活动强烈地区,赋矿围岩以前寒武纪变质岩为主,成矿时代以中生代为主,成矿结构面除成矿期形成的断裂外,还包括成矿前形成的韧性断裂带,在成矿期叠加脆性构造活动。扬子陆块区西南边缘滇黔桂地区还经历了早期扩张裂陷和沉积,晚期和碰撞造山及造山后伸展的作用过程,成矿时代集中于中新生代,与稳定陆块区中新生代“活化” 关系密切。分布于造山带的金矿多与造山后伸展环境的侵入岩密切相关,成矿地质体往往侵入于褶皱变形的各时代地层中,矿体具“穿层”特征。

在陆块区“活化”及造山带碰撞造山后伸展阶段,早先形成的构造受到改造并形成新的断裂裂隙系统。在区域构造作用的多期活动和构造行列的递进演化过程中,伴随着多阶段的岩浆、流体活动及成矿物质活化迁移,当含矿热液进入中浅部构造扩容带,物理化学条件的改变使成矿物质沉淀,造成矿体就位。总之,活动的大地构造环境为中低温岩浆热液型金矿的产出提供了所需的物质与能量条件,因此,它往往在区域上控制着该类金矿成矿区的分布。在空间分布上,断裂构造在该类型金矿的形成过程中起着十分重要的作用,区域性深大断裂往往控制着矿带的分布。区域大断裂和区域不整合、假整合面与大型褶皱构造控制着成矿亚带和矿田的分布,而次级断裂控制着矿体的形成与分布。

在成矿构造与区域构造的活动演化上,成矿作用的发生从时间上十分短暂,中低温岩浆热液型矿床一般在 5 ~ 10Myr之间,因此成矿构造活动十分短暂。区域构造活动往往是长期的,因此成矿构造活动规模、期次、性质、运动方式、强度往往相对区域构造而言并不复杂,可采用简单应力分析方法进行力学解析,其活动仅仅是区域构造活动的短暂片段,在空间上仅仅是区域构造的低级别、低序次的产物。成矿构造控制矿体, 区域构造控制地质体。

4 成矿作用特征标志

4. 1 矿体特征

矿体规模、形态、产状受成矿结构面及其组合类型控制。受断裂构造控制的矿体多呈脉状、透镜状产出,群体组合方式有:沿走向倾向尖灭再现、侧列再现、叠瓦状、分枝复合、主矿脉顶底板平行脉、分枝脉等,沿断裂引张部位、两组或多组断裂交汇部位、断裂与硅钙面、不整合面交切部位往往形成厚大富矿体。受成矿期压( 扭)性断裂控制的矿体一般延深大于延长,长数米至千余米,延深可达数千米;受成矿期张性断裂控制的矿体,一般延长大于延深。受背斜虚脱部位、硅钙面、不整合面及岩性界面控制的矿体形态呈马鞍状、似层状、透镜状等。受侵入接触带控制的矿体,多呈块状、厚透镜状。以充填作用为主形成的金矿,严格受成矿期活动断裂控制,石英脉一般不超过控矿构造界面,矿体与围岩界线清晰。以交代作用为主形成的金矿, 矿体与围岩无明显自然界线,主要以金的品位进行划分与界定。

4. 2 矿石矿物组成及特征

中温岩浆热液型金矿矿石矿物主要为黄铁矿, 脉石矿物主要为石英, 有用矿物主要为自然金和银金矿。主要金属矿物有黄铁矿、黄铜矿、方铅矿、闪锌矿、磁黄铁矿、自然金、银金矿、金银矿、 碲银矿及少量镜铁矿、 白铅矿、 钼铅矿、 白钨矿、黑钨矿、毒砂等;脉石矿物主要是石英、长石( 钾长石、斜长石等) 、铁白云石、绢云母、绿泥石、方解石等。由于受成矿区域地球化学背景的制约, 部分金矿床矿石矿物成分出现很大差异。如湖南沃溪金矿床的金矿石, 金属矿物主要出现辉锑矿、白钨矿和黑钨矿;华北陆块北缘碱性花岗岩中的东坪金矿床及太古宇变质岩中与碱性伟晶岩有关的哈达门沟金矿床, 脉石矿物多出现大量的钾长石;产于准噶尔陆缘活动带浅变质火山岩中的齐依求金矿床,矿石中常出现毒砂。矿石结构约有10余种,但主要以自形粒状结构、半自形-他形粒状结构、碎裂结构、充填交代结构、固熔体分熔结构等最为常见。金矿床矿石常见构造有块状、团块状、条带状、浸染状、细脉-网脉状等。

低温岩浆热液型金矿原生矿石的主要金属矿物包括黄铁矿、砷黄铁矿、毒砂、辉锑矿、辰砂、雄黄、雌黄、自然金、方铅矿、闪锌矿、黄铜矿、砷黝铜矿、黝铜矿;主要脉石矿物包括石英、水云母、方解石、白云石、迪开石、重晶石、绢云母、高岭石、萤石、硬石膏、电气石等。该类矿床中最特征的矿物为黄铁矿和含砷硫化矿物。美国少数此类矿床中发育红铊矿、硫砷铊矿等矿物,与金矿化关系密切,而我国贵州水银洞金矿床还与铊矿床伴生。矿石结构主要为草莓状结构、粒状结构、细碎屑结构、胶状结构、交代结构、碎裂结构等。矿石构造有浸染状、网脉状及角砾状等,金呈显微-次显微状赋存于黄铁矿、毒砂中或被粘土矿物、有机质等吸附。

4. 3 金的赋存状态

中温岩浆热液型金矿床金矿物主要为自然金和银金矿,有的矿床中也可见金的碲化物或铋化物, 在小秦岭地区金矿中常见碲化物,在辽东五龙金矿见较多自然铋。自然金中银含量较高,金、银往往构成自然金-金银矿-银金矿-自然银系列,据统计,中温岩浆热液型金矿的自然金成色一般低于 900,多数为 650 ~ 850。部分金矿床以明金为主,金矿物粒度变化较大, 有时在同一光片中可见粒度相差数十倍的金矿物, 但总体上以细粒金和中粒金为主, 有的矿区粗粒金也占很大比例。粒间金和裂隙金为主要嵌布状态, 包体金相对较少。主要有 3 种赋存状态:(1) 粒间金:是金矿物的主要嵌布形式, 存在于石英、黄铁矿等各种矿物颗粒间隙中或边缘, 存在于硫化物颗粒之间的金矿物粒度较粗, 石英颗粒间金矿物粒度更大一些, 粒间金的形态随其充填空间的变化而变化, 常见不规则粒状、三角状、叶片状等;(2)裂隙金:一般呈微细脉状、 树枝状、 片状或粒状,粒度一般较粗大,沿碎裂石英、金属硫化物等矿物的裂隙或孔洞分布;(3) 包体金:金矿物包含于金属硫化物及脉石矿物中, 多呈浑圆状、扁豆状、他形粒状、乳滴状、细脉状等,载金矿物主要为石英、黄铁矿、黄铜矿、方铅矿、闪锌矿等, 金矿物沿载体矿物内部残留空隙充填或金矿物与载金矿物呈固溶体分离态存在。

低温岩浆热液型金矿床金矿物主要为自然金, 银含量较低,金成色较高,一般大于 900。以不可见金( 暗金) 为主, 金粒度细小,主要为次显微金和微粒金,细粒和中粒金少见。包体金是最主要的嵌布形式, 其次为粒间金、 裂隙金。约80% 的金呈微细粒包裹于含砷黄铁矿、毒砂、石英等矿物中。利用电子显微镜、扫描电镜、电子探针研究黄铁矿中的次显微金发现,金均成小圆球( 0. 12μm) 和链状沉淀于黄铁矿晶面上或充填于黄铁矿微裂隙中,在黄铁矿结晶过程中,附着于晶面上的微细粒金易于朝位能较低的晶体边缘或碎裂的黄铁矿裂隙中迁移聚集,最终形成颗粒较大的晶隙金及裂隙金,部分微细粒金在迁移过程中,由于黄铁矿生长过快或金粒附着力较强等原因被包于黄铁矿中,形成颗粒较小的包体金( 其他硫化物、石英中包体金的形成亦如此) 。

4. 4 标型矿物特征

黄铁矿、石英是中低温岩浆热液型金矿中最主要的载金矿物。

中温岩浆热液型金矿中黄铁矿多呈自形立方体、五角十二面体和八面体, 少量它们的聚形, 多呈条带( 纹) 状产出。金矿床黄铁矿从围岩-近矿围岩-富矿段黄铁矿形态也具有明显的分带性,围岩中黄铁矿以具条纹的立方体习性小晶体为主。热液成矿期从早到晚黄铁矿粒度越来越细,细粒块状和稠密浸染状的黄铁矿化,是金矿化的标志。成矿早期为粗粒立方体习性晶体, 分散在早期石英中。中期主要为细粒五角十二面体习性晶体, 为金矿的主要矿化阶段。晚期以最细小的立方体出现,分布在晚期细脉或晶洞中。在矿体顶部黄铁矿为立方体和八面体聚形和八面体习性晶体占优势,中部是具五角十二面体习性为主, 底部立方体习性为主。低温岩浆热液型金矿中黄铁矿具有草莓状、粗粒、细粒、生物碎屑状、胶状等 5 种结构类型。沉积期黄铁矿多呈自形立方体或五角十二面体晶型, 粒度较大, 多呈条带( 纹)状产出。热液型的细粒黄铁矿具有较好的含金性, 含金黄铁矿粒度主要在 0. 5 ~ 50μm 之间。热液期黄铁矿明显表现为两个阶段, 第一阶段为沿沉积期的不规则状或草莓状黄铁矿内核生长成的砷黄铁矿环带, 第二阶段为金沉淀后于砷黄铁矿环带外的黄铁矿生长表层。

石英以晶质块状为主, 其次有梳状、 晶簇状, 偶见玉髓状。石英单形是以六方柱、正菱面体及负菱面体为主,偶见三方双锥。晶体主要产于大大小小的圆形晶洞中, 晶体的大小受晶洞的直径控制, 因而大小不一。圆形小晶洞在矿体的中期阶段( 矿化阶段) 最发育。晶洞中的石英晶体为长柱状,假六方亚类,可以指示矿化。石英集合体形态多样,以粒状集合体为主,有晶簇状和石髓状。所有金矿床中的石英都是多阶段多时代的。早期阶段石英肉眼观察为乳白色, 较纯净, 透明度好、块状,有时具有大的晶洞,石英晶体成梳状构造, 粗粒(5 ~ 10mm) 。共生矿物为粗粒黄铁矿,有的还与白钨矿、 黑钨矿和菱铁矿共生, 含 Au 性较差。中期阶段石英肉眼观察为烟灰色, 透明度差,粒度较细( 0. 1~ 5. 5 mm) , 共生矿物为细粒的黄铁矿,其次为方铅矿、 闪锌矿、黄铜矿、白云石、绿泥石等。常见晶洞, 该阶段石英一般充填早期的石英裂隙, 或为早期石英角砾的胶结物,为主成矿阶 段。晚 期 阶 段 石 英 呈 细 脉 状, 粒 度 更 细 ( 0. 01 ~0. 06mm) , 与方解石、 白云石等碳酸盐及少量硫化物共生。在矿田内,成矿前的石英脉常沿主断裂充填,厚度较大,粒度粗, 纯净均匀,石英晶体在大晶洞中具梳状构造。成矿后的石英脉常常为石髓状石英脉,杂质元素也很低。通过对金矿石英主微量元素研究, 富矿石英 SiO2值较无矿和贫矿石英SiO2 值小, 说明富矿石英杂质元素量高。富含 Al、K、Na、Cu、Pb、Zn、( Au、Ag) 的石英, 是含金石英的成分标志。

4. 5 矿化期及矿化阶段

中温岩浆热液型金矿床的热液期一般都可划分出 5 个阶段:(1)钾化阶段,是成矿的早期阶段,以形成钾长石化与赤铁矿化为特征, 个别矿床以钠长石化为主, 是成矿的前奏;(2) 黄铁矿石英阶段, 以形成大量石英为特征, 含少量黄铁矿;(3)石英黄铁矿阶段,以形成黄铁矿脉为特征,含少量石英,是主成矿阶段的早期;( 4)多金属硫化物阶段,以出现较多黄铜矿、闪锌矿、方铅矿为特征,是主成矿阶段的晚期,大型矿床中常沉淀出多种硫盐矿物和碲化物;( 5) 石英碳酸盐阶段,是成矿作用的尾声,通常只有很弱的矿化,碳酸盐矿物主要为方解石,大型矿床中也出现菱铁矿、铁白云石。如果围岩含较多碳酸盐岩,成矿各阶段均可出现碳酸盐矿物,但早期多为铁白云石,中期多为菱铁矿,晚期为方解石。该类型金矿的形成通常经历了前期断裂系统由相对封闭、以流体交代为特征的蚀变矿化和后期断裂系统张开、以成矿物质沉淀充填为特征的两个成矿方式截然不同的过程。其中,( 2) 、(3) 阶段的矿化与黄铁绢英岩化同步, 发育程度不等。

低温岩浆热液型金矿大致可划分为 3 个成矿阶段:早阶段主要形成石英-绢云母( 伊利石) -黄铁矿组合;主阶段形成石英-多金属硫化物组合;晚阶段以发育不含矿的以碳酸盐为主的碳酸盐、石英组合为特征。其中,主阶段是金富集成矿的主要时期, 矿物组合多变, 常见有石英-毒砂-黄铁矿、石英-辉锑矿、石英-雄( 雌) 黄组合等。

4. 6 蚀变分带

中低温岩浆热液型金矿床蚀变作用强烈,根据成矿作用过程可将蚀变作用划分为成矿早阶段蚀变、成矿主阶段蚀变和成矿晚阶段蚀变,由于从早到晚、从热液活动中心到外围,热液温度由高到低的变化,不同阶段、不同距离的蚀变有其相应的蚀变矿物共生组合, 因此, 蚀变岩的空间分布常具有分带性。

成矿作用早阶段成矿介质尚处于强酸( 碱) 、高温、高压条件下,成矿流体对围岩形成了大规模的交代作用,出现大量蚀变矿物,其规模和强度远大于矿体的分布范围,又因为此时成矿元素没有卸载,因此也无矿化,在空间上构成规模大和交代作用强烈的无矿蚀变带,分布在矿体的外围,形成外带。中温岩浆热液型金矿距成矿地质体较近,温度较高,成矿早阶段蚀变常见钾长石化、铁氧化物或铁白云石化、冰长石化等,沿构造带产出,部分矿床为钠长石化,因微细赤铁矿染色,多数钠长石化长石为红色,或肉红色,如河北金厂峪金矿, 钠长石化带宽数米至数百米不等。低温岩浆热液型金矿由于距成矿地质体较远,热液流体经长距离运移,温度较低,常形成硅化或碧玉岩化,分布范围较广,如甘肃大桥金矿床硅化带厚达数百米,贵州戈塘金矿床等也厚达数十至上百米。

成矿作用主阶段,由于温度降低、其他外来物质的加入( 如天水或围岩中硫)、流体酸碱度发生变化,氧化还原电位也发生变化,大规模成矿物质结晶沉淀, 形成成矿主阶段蚀变, 其规模和强度远逊于成矿作用早阶段蚀变, 形成近矿围岩蚀变,围绕矿体分布。中温岩浆热液型金矿的主阶段蚀变主要为黄铁绢英岩化、硅化、黄铁矿化等, 而低温岩浆热液型金矿蚀变主要为硅化、黄铁矿化、毒砂化等, 分布范围一般为距矿体数米至数十米范围及矿体内。

成矿作用晚阶段,成矿物质沉淀完毕,流体中残余的组分形成成矿作用晚阶段蚀变,主要蚀变类型为碳酸盐化,其规模和强度更小,一般分布于矿体及近矿围岩中。

4. 7 矿化分带

岩浆热液型金矿床发育有一定的矿化分带,表现在矿石分带、矿物分带、元素组合分带等方面。

中温岩浆热液型金矿成矿元素组合受围岩地球化学、成矿物质来源及成矿热液性质影响或制约,各矿床成矿元素组合出现差异,但总体可分为 Au-Ag-( Cu) 型、Au-Ag-Pb-( Zn) -Bi-As-Sb-( W) 型、 Au-Cu-Cr-Ni-Pb-Zn 型和 Au-W-Sb 型。Au-Ag-( Cu) 型代表了华北陆块内金矿床的微量元素组合;Au-Cu-Pb-( Zn) -Bi-As-Sb-( W) 型和 Au-Cu-Cr-Ni-Pb-Zn 型代表陆缘活动带及碰撞造山带内金矿床的微量元素组合;Au-W-Sb型代表扬子陆块内的金矿床元素组合。成矿元素组合分带在垂向上常有较规律的变化,如陕西桐峪金矿( Q8) 上部的前缘元素为 Sb、Hg、As、Ba、Zn, 矿体元素为 Au、Ag、Cu、Bi、Ni、Co, 矿尾元素为 Pb、Mo、W。原生晕组分间的相关性随标高不同而变化, 但总的特征是:( 1 ) Au 组分( 即指含 Au 组分) 稳定的成分为 Au、Bi、Ag、Cu、Sb、As, 不稳定成分为 Pb、Co、Hg、Ba;( 2) Au、Bi 的共生关系由上至下降低,Au、Bi 的相似性系数由高达 0. 941 降低到 0. 869, 再往深部Pb 与 Bi 密切共生;( 3) Au、 Cu 的相似性系数由上至下, 由0.609 增至0. 871;(4) Au、Cu 的相似性系数由上至下变化为0. 904→0. 710→0. 782;( 5 ) Au、 Pb 的共生关系类似于 Au、Cu, 而 As 是一直降低的。

低温岩浆热液型金矿体常分为上部氧化带和下部原生带。氧化带矿石褐铁矿发育, 矿石呈黄褐色和棕褐色,金常进一步富集, 形成矿帽。其下为原生矿石, 呈灰白色-深灰色, 金的含量与矿石中硫化物含量有密切关系。原生金矿体中常见矿物黄铁矿、砷黄铁矿、毒砂、辉锑矿、辰砂、雄黄、雌黄和自然金等共生组合有一定的变化趋势, 黄铁矿、砷黄铁矿、毒砂在中下部更富集, 金品位亦较高;辉锑矿、 辰砂、 雄黄、雌黄等低温矿物组合一般在矿体上部和外围更富集,有时可形成汞、锑、砷工业矿体( 带) 。在一个矿床( 田) 矿化分带也有明显的表现,金矿床外围常有汞、锑、砷某一种矿点相伴产出。而贵州水银洞隐伏金矿床附近,同时分布着多个汞、锑、砷和砣矿点( 床),这与该区剥蚀程度较低有关。成矿元素组合分带表现也十分明显, 其原生晕分带总体表现为:As-Hg-Sb( 前缘晕) →Au( 矿体晕) →W-Sn-Mo( 矿尾晕) 。各矿床略有差异, 如贵州烂泥沟金矿床, 在矿体纵向上元素( 组分) 显示出明显的分带性, 高温元素 Ni、W、Mo 等形成的异常位于矿化域下盘, 低温元素 F、Ba、Pb、Cu 等元素形成的异常位于矿化域的上盘, 中低温元素 As、Sb、Hg、Au、Ag 等形成的异常位于矿化域附近。戈塘金矿成矿元素的水平分带性规律为:W-Mo( 近程晕) -Au( 中程晕) -Hg-As-Sb( 远程晕) 元素,成矿元素 Au 一般出现在中程晕或靠近近程晕地段。

4. 8 流体包裹体特征

中温岩浆热液型金矿流体包裹体主要有 H2O-CO2 包裹体、H2 O-CO2± CH4 包裹体和 H2 O 溶液包裹体三种类型,呈负晶形、 椭圆形、 长条形或不规则形等形态,一般 5 ~ 20μm大小。早阶段乳白色石英中的原生流体包裹体,主要有H2O-CO2 包裹体, 有时也有纯 CO2 包裹体。由于其形成后还经历了后期的应力和热液作用,在强烈的微裂隙化和愈合作用下也常形成次生 H2 O 溶液包裹体和富 CO2 包裹体。在主成矿阶段石英中常见到富 CO2 包裹体和 H2O 溶液共存现象, 激光拉曼探针分析还常见 CH4, 有时可见 N2, 其均一温度相近, 反映该期流体在被捕获时可能有不混溶现象发生。晚阶段主要有 H2 O 溶液包裹体, 其个体和气液比都相对较小。

从早期钾长石化蚀变阶段至成矿早、中、晚阶段, 成矿流体的温度和盐度均有降低的趋势( 图 12)。早期蚀变阶段( 钾长石化阶段) , H2 O-CO2 包裹体的完全均一温度高达450℃ ±, 水 溶 液 相 的 盐 度 为 5. 05% ~16. 26% NaCleqv。成矿早阶段( 黄铁矿石英阶段) H2 O-CO2 包裹体的完全均一温度( Th, TOT, 多至液相) 一般在 350 ± 70℃ 范围内变化, 水溶液相的盐度为 4%~ 7% NaCleqv。主成矿阶段( 石英黄铁矿和多金属硫化物阶段) H2 O-CO2 包裹体和 H2 O-CO2 ± CH4包裹体的完全均一温度( Th, TOT, 多均一至 CO2 气相或液相) 为 250 ± 100℃ , 水溶液相的盐度为 3% ~ 8% NaCleqv。成矿晚期( 石英碳酸盐阶段) H2 O 溶液包裹体均一温度和盐度都较成矿期的低, 分别为 200 ± 50℃ 和 1 % ~ 3% NaCleqv。

低温岩浆热液型金矿流体包裹体多为盐水溶液, 少数矿床发现富 CO2 包裹体和多相包裹体, 均一温度在 100 ~ 400℃之间,集中在 140 ~ 300℃ 之间,内华达州该类型金矿床成矿温度集中在 180 ~ 250℃ 范围, 属于低温岩浆热液型矿床。成矿流体盐度多在0. 3% ~ 10% NaCleqv 之间, 个别达14% NaCleqv以上, 内华达州该类型金矿床成矿流体盐度一般低于 8%NaCleqv。贵州烂泥沟和丫他矿区石英中流体包裹体的测定结果表明,不同成矿阶段的流体包裹体中均含有较高 的 Co、 Ni、 Cu、 Pb、 Zn 含 量, 并 富 含 Pt 。

图 12 我国典型中温岩浆热液型矿床流体包裹体均一温度和盐度分布图

4. 9 同位素特征

4. 9. 1 硫同位素

中温岩浆热液型金矿床中硫化物类矿物硫同位素 δ34 S值在不同地区有一定的变化, 显示出来源的多样性。其中胶东地区金矿的硫同位素特征值变化不大, 除极个别矿床如石城金矿外, 其他矿床 δ34 S 值均变化于 4‰ ~ 13‰之间, 极差多不大于 6‰, 平均值变化范围为 1. 7‰ ~ 13‰, 多数集中在6‰ ~ 9‰。δ34 S 值从牟乳、胶莱盆地、胶西北、到栖霞成矿带呈现降低趋势。金矿床中的硫为混合来源,金成矿事件与胶东地区壳幔混合型花岗岩浆作用有关。

小秦岭地区金矿中硫化物的 δ34 S 值离散性较大, 变化范围为 - 14. 7‰ ~ 12. 9‰, 集中分布在 1 ‰ ~ 3‰。华北北缘金矿硫源具有岩浆硫和地层硫的贡献,岩浆硫与华北北缘三叠纪岩浆活动有关, 矿石中硫同位素组成的差异受到不同岩性地层硫同位素的制约。冀西和冀东地区金矿硫同位素组成基本相同,主要呈现陨石硫的特征,且与同时代的花岗岩体中硫化物的硫同位素组成一致, 如石湖金矿与麻棚花岗岩硫同位素一致, 后者为 0. 6‰~ 2. 6‰, 平均 1. 5‰;金厂峪金矿与青山口花岗岩硫同位素一致, 后者为 - 0. 65‰。冀西北与碱性岩有关的金矿床硫化物的硫同位素组成比较特殊,呈现较大负值,可能是矿化早期强烈碱交代作用的结果。

低温岩浆热液型金矿 δ34S 值分布范围广,除几个来自贵州戈塘金矿床和甘肃拉尔玛金矿床中沉积成岩期黄铁矿的δ34 S 有 较 大 的 正 值、 负 值 外,绝大部分集中在 - 8‰ ~ 16‰之间, 并显示两个峰值分别为 2‰ ~ 4‰和 8‰ ~ 10‰, 表明低温岩浆热液型金矿床硫的来源具有多源性, 既有岩浆来源的硫, 也有来自沉积岩的硫。

4. 9. 2 铅同位素

通过对已有研究资料统计, 中低温岩浆热液型金矿床铅同位素在 Zartman and Doe ( 1981 ) 207 Pb /204 Pb-206Pb /204 Pb构造模式图上投点虽然穿切 4 个铅源区增长曲线、呈较明显的线性分布, 但大多数落在地幔和造山带演化线之间, 在208Pb /204 Pb-206 Pb /204Pb 模式图上, 又全部落在下地壳和造山带演化线之间, 显示下地壳、地幔和上地壳三种性质铅源的混合特征。鉴于造山带的铅同位素组成实际上是地幔、下地 壳 和 上 地 壳 铅 同 位 素 均 一 化 的 结 果 ,金矿物质可能主要源于下地壳重熔和地幔上涌的混合岩浆作用, 部分源于上地壳。

其中胶东三山岛、焦家、招平、 栖霞、 郭即和牟乳等 6 个成矿带金属硫化物 Pb 同位素整体组成相似, 206 Pb /204 Pb(16. 49 ~ 18. 02) 、207 Pb /204 Pb ( 15. 25 ~ 15. 77 ) 和208 Pb /204Pb(37. 1 ~ 38. 96) 绝大部分落在下地壳区, 少部分落在下地壳之外, 反映成矿物质具有混合来源, 胶东金矿的成矿物质主要来源于被交代地幔改造的古老下地壳。

小 秦 岭 金 矿 田 硫 化 物 的206Pb /204 Pb ( 16. 479 ~18. 300) 、207 Pb /204 Pb( 14. 849 ~ 16. 246) , 208 Pb /204 Pb( 36. 509~ 36. 919) , 在207 Pb /204Pb-206 Pb /204 Pb 模式图上,数据投点主要分布于地幔和造山带铅之间,下地壳与造山带铅之间,矿石铅同位素的复杂性暗示其来源于地幔和地壳的混合。

华北克拉通北缘东段金矿床硫化物铅同位素分布较为分散,东段青城子矿集区矿石铅同位素组成位于变质围岩及岩浆岩的混合区域;东段夹皮沟矿集区、西段及中段的铅同位素组成集中于造山带、上地幔和下地壳之间, 矿石铅具有典型壳-幔混合的多源性。王宝德等通过对冀北 12 个矿床 64 个 Pb 同位素数据统计,表明冀北地区金矿床矿质以幔源为主, 确有部分壳源物质加入。

4. 9. 3 氢氧同位素

几乎所有中低温岩浆热液型金矿的氢氧同位素显示含金流体是岩浆水和天水的混合水。胶东金矿流体中含 CH4成分, 说明还有其它流体和岩浆水的混合。大多数矿床主成矿期的成矿流体具有地幔初生水和岩浆水的性质,成矿晚期有大气水的加入。

胶东牟乳和胶西北三山岛、焦家、招平成矿带金矿成矿流体中大气降水的参与量相差不大, 而明显低于胶莱盆地金矿,大气降水量参与程度自栖霞胶莱盆地和盆地边缘地区向周边呈现降低的趋势。陈光远等将胶东金矿石英的 δ18O 值与花岗岩石英δ18 O 值对比, 发现金矿热液石英的 δ18 O 值与花岗岩石英 δ18O值重叠, 表明金矿热液石英与岩浆石英有密切的成因联系。Taylor 认为花岗岩中的石英 δ18 O 值通常略低于与其有关的热液成因石英 δ18O 值( 约低 4‰) 或与其相近, 由此也可推测, 中温岩浆热液型金矿的成矿热液与花岗质岩浆活动有关。

小秦岭金矿田石英样品的氢氧同位素分析结果表明,成矿流体具有接近于岩浆水和变质水的混合特征,并向大气降水方向有一定的飘移。中深部和上部金矿体的氢氧同位素组成基本一致,显示成矿流体来源于相同的流体系统, 并具有相似的流体演化的趋势。华北北缘金矿具有相似的氢氧同位素组成, 总体上石英 δ18 D 值集中在- 50‰ ~ - 47‰之间, δ18 O 值集中在 0 ~ 9. 5‰之间。不同矿集区金矿石英氢氧同位素组成略有差异,大部分位于岩浆水与大气 降 水 线 之 间, 少 数 位 于 大 气 降 水 线 上。Hu et al.通过对 7 个典型低温岩浆热液型金矿氢氧同位素测量统计, 流体包裹体的 δD 值 - 87‰ ~- 47‰, δ18 O 值 - 2. 1 ‰ ~ 16. 2‰, 反映了大气降水和岩浆水之间的相互作用。

5 成矿机制

5. 1 沉淀机制

沉淀机制是形成成矿作用最终产物的重要机制,通过沉淀方式的识别与研究对判别成矿地球化学障和成矿作用中心十分重要。金的沉淀富集机制包括流体的沸腾、混合和交代等机制。

沸腾作用。浅成侵入体及次火山岩体相关的金矿中, 流体沸腾作用是重要的沉淀作用方式。我国东部常见与浅成侵入岩有关的爆破角砾岩型和细脉浸染型矿化样式的金矿,在浅成侵入体高位侵入时, 由于近地表形成快速减压作用,流体形成水过饱和而产生沸腾形成 Au、 Ag 等沉淀富集成矿。爆破角砾岩型矿化样式经常和深部侵入体内接触带细脉浸染型矿床构成上下结构。

混合作用。绝大多数与岩浆热液有关的金矿床,金的沉淀作用主要发生在两种流体的混合作用。氢氧同位素结果表明, 中低温岩浆热液型金矿常见天水和岩浆水的混合效应, 构成重要的金属成矿作用沉淀机制。在特定条件下有的断裂构造还会叠加强烈的混合作用,主要是在充填过程中,形成渗滤交代, 例如胶东黄铁绢云岩型金矿脉。

交代作用。交代作用在沉淀作用中普遍存在, 主要分侵入体接触交代成矿作用、“ 硅钙面” 交代作用、侵入体顶部接触带沸腾作用和断裂裂隙构造形成的扩散交代作用等 4 种情况。其中侵入体接触交代成矿作用是含矿气水溶液交代成矿岩体及围岩形成的。“硅钙面”交代作用是当高温、高盐度、强酸性成矿热液流体进入硅铝质岩层和碳酸盐类岩层界面时,由于碳酸钙的交代作用,导致热液流体 pH 升高,并因天水或建造水加入而稀释, 盐度降低, 形成成矿物质大量富集沉淀。侵入体顶部接触带沸腾作用是由于大规模的水压作用形成网脉状裂隙, 同时发生强烈的交代作用, 外接触带常常形成与脉状裂隙相关的扩散交代, 内接触带常常形成浸染状渗滤交代。断裂裂隙构造形成的扩散交代作用, 主要是在充填过程中, 形成交代作用, 一般存在脉体与围岩蚀变的二元结构;有的两者清晰, 以充填作用方式为主;有的两者呈过渡变化, 如胶东地区金矿。

5. 2 成矿深度

金矿体就位深度的研究难度大, 估算方法也很不成熟。根据成矿地质体中黑云母、角闪石、锆石、绿帘石等矿物温压计和/或矿床中( 含) CO2 流体包裹体压力等综合成果, 可粗略判断金矿成矿作用和矿体就位的深度。

张华锋等根据角闪石、 绿帘石等矿物温压计测算, 胶东矿集区侏罗纪花岗岩侵位深度在 15 ~ 17km, 而早白垩世花岗岩类则在 4 ~ 5km。吕承训等用压力/比重方法测得胶东金矿 4 ~ 6km 的成矿深度, 用构造校正测算方法得 到 胶 东 金 矿 形 成 深 度 仅 在 1 ~ 4km 之 间。戴 长 国综合构造作用、岩浆作用及地温梯度与成矿深度分析结果, 提出胶东地区典型焦家式金矿成矿深度范围约 2. 5~ 9. 5km。

胡受奚等曾从钾长石结构态稳定性推断小秦岭文峪花岗岩侵位深度为 6. 7 ~ 7. 9km。郭云成等根据流体包裹体研究, 得出小秦岭大湖金矿成矿深度范围为 3. 0~ 7. 1 km。姚书振利用锆石结晶温度计推断文峪花岗岩侵位深度在 4 ~ 7. 6km。根据含( 富) CO2 流体包裹体测算, 姚书振得出小秦岭桐峪金矿成矿深度为 3 ~ 8km、杨砦峪金矿成矿深度为 4 ~ 14km、东闯金矿成矿深度为 2. 38~ 8. 42km, 平均 5. 31 km。

郭赫群通过公式法和联合独立温度计等容线法,估算出 冀 东 和 辽 西 地 区 金 矿 床 最 佳 成 矿 深 度 在 2. 4 ~3. 9km。胡建中根据流体包裹体的均一温度、冰点温度和流体盐度, 利用计算机软件 flincor 得出冀西北大白阳金矿成矿深度为 4. 65km, 获得金厂峪金矿成矿深度为 3 ~10km, 平均深度为 6km, 峪耳崖金矿成矿深度为 3 ~ 10km, 平均 7km。

我国低温岩浆热液型金矿的成矿流体压力在 17 ~220MPa 之间, 一般为 17 ~ 110MPa, 相应的成矿深度为 0. 3 ~4. 3 km,而阳山金矿主阶段矿物流体包裹体捕获温度为 210 ~ 375℃ , 压力为 85 ~ 222MPa, 成矿深度为 3 ~ 8. 5km。考虑到该矿床有与成矿密切相关的斑岩出露, 可能的成矿深度应不大于 5km。总体上与美国内华达州该类金矿的成矿深度 0. 3 ~ 5km 相当, 属于浅成热液型矿床。

对若干金矿集中区的研究结果可知, 中温岩浆热液型金矿的成矿深度一般均大于 3 km, 小于 10km, 平均 5 ~6km 较为常见;而低温岩浆热液型金矿的成矿深度一般为 0. 3~ 5 km。

6 找矿预测地质模型

6. 1 基本特征

中低温岩浆热液型金矿床成矿地质体为中酸性侵入体。从岩体出溶的热液沿成矿构造运移, 在成矿结构面中因降温、降压、流体混合等使络合物分解, 沉淀形成矿床。当矿床远离成矿地质体( > 4km) 时, 中酸性岩脉不发育, 层状岩性圈闭构造、硅钙面和脆性断裂是主要的控矿构造, 通常发育层状、脉状和复合型矿体。矿床距成矿地质体 3 ~ 4km 时, 矿床通常发育于接触热变质岩带之外, 浅成-超浅成中酸性岩脉群发育, 矿体受脆性-脆韧性断裂、硅钙面等成矿结构面控制, 矿化样式以脉状、似层状为主。矿床距成矿地质体 < 3 km时, 位于岩体接触热变质岩( 角岩) 带范围内, 受断裂、侵入接触带、硅钙面等成矿结构面的控制, 并有脉岩伴生, 以层状矿体为主。金矿常见两类蚀变:一类为中温岩浆热液型金矿床, 成矿早期为钾长石化、钠长石化或铁白云石化, 成矿期为硅化、绢云母化、 伊利石化;另一类为低温岩浆热液型金矿床, 成矿早期为次生石英岩化、高温石英化, 成矿期为硅化、绢云母化。此外, 该类矿床中酸碱转换结构面普遍存在, 其中, 浅成热液金矿常见金矿体赋存于氧化还原转换带的还原带中。

6. 2 成矿作用中心的确定

中低温岩浆热液型金矿的成矿作用中心位于岩体外接触带 2 ~ 3 km 和接触带之内。考虑侵入体侵位和剥蚀程度,把侵入体热流体影响范围沿垂向大致定性划分如下:最上部为只具低温蚀变为主的矿化蚀变带, 未见成矿相关脉岩和岩体, 或者偶见浅成脉岩;中部矿化蚀变带转变为中温组合为主, 同时可见浅成脉岩及脉岩发育, 但未见岩株或岩体;深部矿化蚀变带以中温为主, 出现高温矿物, 同时出现与成矿相关岩株状侵入岩体。

矿化样式主要受成矿物质沉淀机制控制, 一般充填作用形成的矿体, 主要以脉状矿体为主。混合交代作用往往形成厚层、巨厚层状破碎蚀变岩型矿体。沸腾作用主要形成块体状爆破角砾岩型矿体以及细脉浸染状矿体。

成矿作用中心的深度和位置主要受岩体就位上部氧化还原及酸碱度转换部位、地下水渗滤界面部位、特殊岩性成分或界面部位、成矿前构造发育部位等因素控制。如果成岩和成矿时间间隔长一些或者控岩构造和成矿构造为非继承性构造, 矿体也可以赋存于成矿侵入体接触带部位。

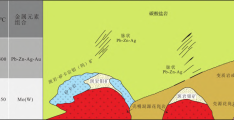

6. 3 中低温岩浆热液型金矿床空间结构

该类矿体空间结构受控于区域构造带 + 侵入体外接触带 + 侧伏 + 物理化学界面。矿体赋存于区域构造控制的断裂带中, 形成大脉状矿体, 矿体离成矿侵入体的距离视成岩成矿时间间隔和成矿元素而确定, 一般在 2 ~ 3 km 之内, 低温岩浆热液型金矿可达4 ~ 5 km, 最远可达6 ~ 8km。常见钾化、钠化、铁白云石化、高温石英化等前期碱性或酸性蚀变。低温岩浆热液型金矿浅部为陡倾斜脉状矿, 当深部存在隐伏“硅/钙面”、不整合面时出现似层状矿体, 形成“ 上脉下层”的二元结构模式。大多数热液脉状金矿体存在上下结构,上部矿体和下部矿体矿化样式没有太大区别, 主要受断裂构造侧伏规律控制, 深部矿体沿浅部矿体纵剖面侧伏方向延深,侧伏方向和构造运动方向垂直。

中低温岩浆热液型金矿床找矿预测模型见图 13 和表 1。

表 1 中低温岩浆热液型金矿找矿预测地质模型

7 模型指导找矿成效

在中低温岩浆热液型金矿找矿预测地质模型指导下, 在吉林夹皮沟、头道溜河及辽宁桃园等 1000m 深部发现斑岩型金矿及隐爆角砾岩型金矿, 在甘肃早子沟金矿 2500m 深部发现斑岩型矿体及隐爆角砾岩型金矿。找矿预测模型( 图 13) 明确了华北陆块北缘等我国重要成矿区带金矿床类型为中低温岩浆热液型金矿, 拓宽了深部找矿空间, 提升了对我国重要成矿区带金矿区域成矿规律的认识。

图 13 中低温岩浆热液型金矿找矿预测地质模型

1 -碳酸盐岩;2-页岩、千枚岩、砂岩;3 -花岗岩;4-花岗斑岩;5-石英闪长岩;6-金矿体;7-中酸性脉岩;8-断层;9-爆破角砾岩;10-细脉浸染型矿体;11 -岩浆水;12-脆-韧性剪切带;13 -大气降水;14-建造水;15-成矿结构面类型及编号:a-岩性圈闭构造;b-硅钙面( 岩性界面) ;c-断裂裂隙构造;d-断裂 + 层间构造;e-岩脉 + 断裂构造;f-脆-韧性断裂带;g-接触带构造;h-岩株顶部细脉浸染状;i-爆破角砾岩;16-蚀变矿物分布及相对含量;17-蚀变矿物代号:Ja-似碧玉 . Q-石英;Se-绢云母;Kln-高岭石;Ill-伊利石;K-钾长石;SK-矽卡岩

吉林海沟金矿地处华北古陆与兴蒙造山带过渡部位, 是夹皮沟矿集区典型矿床。位于呈 NW 向分布的清茶馆-白水滩断裂带和呈 NE 向分布的集安-松江断裂带( 又称两江断裂带) 的交汇部位。出露地层主要为中元古界色洛河群变质岩, 海沟金矿主要产于海沟岩体之中, 已发现 50 余条金矿脉。金矿脉( 体) 主要受断裂构造控制, NE-NNE 向展布的28 #、38 #、43 #脉带和 NW 向展布的 33 #脉带是海沟金矿最主要的生产矿脉。近年来找矿勘查历经几上几下, 一直未能取得突破。2012—2019 年, 中国地质调查局发展研究中心、吉林省有色 604 地质队联合中国黄金集团公司, 在海沟金矿开展多轮矿山深部找矿和矿集区找矿预测工作。经地表调查和坑道观察, 在 17 中段调查发现强烈的矿化前期蚀变钾长石化( 图 14a) , 局部全岩矿化, 并发育大量的垂直水压裂隙( 图14b) 。通过坑道编录, 充填于水压裂隙的石英细脉带在垂直纵投影图上呈现扇形分布( 图 14c) , 根据中低温岩浆热液型金矿找矿预测模型( 图 14) , 推测深部存在隐伏的成矿地质体, 成矿作用中心在岩体顶部。在 24 中段坑道, 施工验证钻孔, 在距地表约 960m, 见样长 1. 0m, 品位 41. 72g /t 的矿体。通过统计 ZK9901 钻孔原生晕元素特征参数, 发现 Au 等成矿元素从浅部至深部呈增高的趋势, Au 元素 0 ~ 100m 平均为18. 44 × 10 - 9,100 ~ 200m 平均为 76. 91 × 10 - 9,200 ~ 300m 平均值增加为 238. 27 × 10 - 9, 显示深部有较大的找矿潜力, 随后在 95 线施工多个钻孔, 均见到富矿体。

图 14 吉林海沟金矿找矿预测

( a) 坑道全岩钾长石化;( b) 坑道见垂直水压裂隙;( c) 吉林海沟金矿垂直纵投影图

甘肃早子沟金矿位于西秦岭成矿带, 围岩为下三叠统砂板岩, 矿区断裂构造和岩脉发育。通过矿产地质专项调查,结合典型矿床研究发现, 在地表 78-87 线呈现背斜形态, 缓倾斜矿体发育, 向四周倾斜, 岩脉集中分布, 发育板岩褪色带;深部 1900m 以深角岩以育, 见黄铜矿、磁铁矿化, 并发现垂直水压裂隙,2500m 发现爆破角砾岩;钻孔原生晕显示 2500m以上化探异常受断裂控制呈带状, 2500m 以下化探异常显著, 呈团块状。推测 2500m 为成矿结构面转换带, 上部为断控的脉状矿体, 深部为爆破角砾岩型和网脉型矿体, 深部隐伏成矿地质体顶部发育层状矿体。施工验证钻孔 ZK8314 累计见矿厚度 181. 23m, 平均品位 0. 82 ~ 6. 61 g /t, 在地表下1951. 70 ~ 1971. 27m 处, 见 19. 57m 的矿化石英闪长岩脉, 全岩矿化, 金品位 0. 95g /t, 为成矿地质体顶部岩枝( 图 15) 。经矿山增储勘查, 证实深部矿体存在, 累计查明金资源量 150 t。

通过示范效应, 带动了华北陆块北缘、西秦岭等我国重要成矿区带金矿找矿新突破。其中, 胶东地区新发现了 100t以上矿床 5 个,300 ~ 400t 矿床 2 个,10 年新增资源储量超过3000t( 占全国保有资源储量的 30% ) , 超过了过去 50 年累计探明的资源储量。形成了三山岛、焦家、玲珑、邓格庄 4 个千吨级金矿田。在甘肃格尔珂、早子沟等大型金矿床发现的基础上, 相继在加甘滩、大桥、格娄昂、鹰嘴山、两当、加德木等矿区实现了找矿突破, 在我国西部形成了继胶东、小秦岭、滇黔桂、华北陆块北缘后第 5 个找矿潜力巨大的重要金成矿带。

图 15 甘肃早子沟金矿深部验证结果

8 结论

(1) 根据矿床与成矿地质体的空间距离及成矿作用主阶段温度, 中低温岩浆热液型金矿床可以划分为中温岩浆热液型和低温岩浆热液型两个亚类。

(2) 中低温岩浆热液型金矿床广泛产于陆块区和造山带中。在陆块区, 多产在太古宙和古元古代角闪岩相“绿岩带”中, 成矿时的构造环境为“ 活化” 的克拉通或碳酸盐岩台地。在造山带, 多集中分布在褶皱基底及相邻地区, 成矿作用发生在造山后。

(3) 中低温岩浆热液型金矿床成矿地质体为晚期中酸性侵入体, 呈岩株、 岩脉产出, 或为推测的隐伏岩体, 主要形成在中生代, 少量新生代, 矿床成矿时代与侵入岩成岩时代相差约 5 ~ 15Myr, 矿体与成矿侵入体的距离一般在 2 ~ 3km 之内, 低温岩浆热液型金矿可达 4 ~ 5km, 最远可达 6 ~ 8km。

(4) 成矿构造属褶皱、断裂、岩浆侵入复合构造系统, 成矿结构面主要有断裂、硅钙面、层间构造、岩溶构造、岩体侵入接触带、爆破角砾岩体及水压裂隙等, 矿化样式受成矿结构面控制, 大致分为四个类型:层状、脉状、块状及其组合而成的复合型。

(5) 中温岩浆热液型金矿床成矿前期常见钾化、钠化、铁白云石化、高温石英化等碱性或酸性蚀变, 成矿期常见硅化、绢云母化、黄铁矿化等蚀变, 空间上构成了从碱性或酸性至中性、氧化至还原的物理化学障;成矿作用早阶段温度 450℃左右, 主成矿阶段温度 250℃ , 以明金为主, 金成色较低, 一般小于 900, 矿床伴生 Ag、As、Sb 含量极低, 黄铁矿和石英为其特征矿物。低温岩浆热液型金矿床常见硅化( 似碧玉岩化) 、绢云母化、泥化、碳酸盐化、重晶石化等蚀变;主阶段温度低于 250℃ , Au 和 As、Sb 共伴生, Ag 含量低, 主要金属矿物为( 含砷) 黄铁矿、毒砂, 次为辉锑矿、雄黄、雌黄、辰砂。

(6) 成矿作用中心位于岩体外接触带 2 ~ 3km 和接触带之内, 其深度和位置主要受岩体就位上部氧化还原及酸碱度转换部位、地下水渗滤界面部位、特殊岩性成分或界面部位、成矿前构造发育部位等因素控制。

(7) 矿体空间结构受控于区域构造带 + 侵入体外接触带+ 侧伏 + 物理化学界面。矿体赋存于区域构造控制的断裂带中, 形成大脉状矿体, 并存在上下结构, 矿化样式区别不大, 主要受断裂构造侧伏规律控制;当深部存在隐伏“ 硅/钙面”、不整合面时出现似层状矿体, 形成“ 上脉下层” 的二元结构模式。

( 8) 构建了中低温岩浆热液型金矿找矿预测地质模型,指导我国重要成矿区带金矿找矿取得新突破, 拓宽了深部找矿空间, 提升了对矿床成因和区域成矿规律的认识水平。

推荐阅读

-

近十年全球铜(金)矿勘查形势与十大矿床发现

-

次琼、郑有业等:西藏朱诺矿集区再发现一处大型斑岩型铜钼矿床及其重要意义

-

中国东南部中、新生代盆地特征与构造演化

-

地壳岩浆氧化性和斑岩型铜矿床成矿潜力

-

广西去年探获7处战略性矿产大中型矿床

广西壮族自治区自然资源厅日前透露,2024年,广西地质找矿工作取得新突破,探获7处战略性矿产大中型矿床,同时探获一批产业急需矿产,...

-

毛景文院士等:中国找矿值得关注的问题和找矿突破关键技术

-

廊坊中心在冀西北探获5条金矿脉

-

宁夏纵深推进新一轮找矿突破战略行动,实施一批煤层气、页岩气、煤炭等勘查项目

近日,宁夏回族自治区政府新闻办公室举办“统筹构建新型能源体系推动绿色发展”新闻发布会。据介绍,2025年,宁夏将纵深推进新一轮找矿...

-

当前中国找矿勘查值得关注的问题与发展方向

-

八部门发文!加大对国内锂钴镍等矿产找矿支持力度

-

近十年全球铜(金)矿勘查形势与十大矿床发现

-

次琼、郑有业等:西藏朱诺矿集区再发现一处大型斑岩型铜钼矿床及其重要意义

-

中国东南部中、新生代盆地特征与构造演化

-

地壳岩浆氧化性和斑岩型铜矿床成矿潜力

-

广西去年探获7处战略性矿产大中型矿床

广西壮族自治区自然资源厅日前透露,2024年,广西地质找矿工作取得新突破,探获7处战略性矿产大中型矿床,同时探获一批产业急需矿产,...

-

毛景文院士等:中国找矿值得关注的问题和找矿突破关键技术

-

廊坊中心在冀西北探获5条金矿脉

-

宁夏纵深推进新一轮找矿突破战略行动,实施一批煤层气、页岩气、煤炭等勘查项目

近日,宁夏回族自治区政府新闻办公室举办“统筹构建新型能源体系推动绿色发展”新闻发布会。据介绍,2025年,宁夏将纵深推进新一轮找矿...

-

当前中国找矿勘查值得关注的问题与发展方向

-

八部门发文!加大对国内锂钴镍等矿产找矿支持力度

-

近十年全球铜(金)矿勘查形势与十大矿床发现

-

次琼、郑有业等:西藏朱诺矿集区再发现一处大型斑岩型铜钼矿床及其重要意义

-

中国东南部中、新生代盆地特征与构造演化

-

地壳岩浆氧化性和斑岩型铜矿床成矿潜力

-

广西去年探获7处战略性矿产大中型矿床

广西壮族自治区自然资源厅日前透露,2024年,广西地质找矿工作取得新突破,探获7处战略性矿产大中型矿床,同时探获一批产业急需矿产,...

-

毛景文院士等:中国找矿值得关注的问题和找矿突破关键技术

-

廊坊中心在冀西北探获5条金矿脉

-

宁夏纵深推进新一轮找矿突破战略行动,实施一批煤层气、页岩气、煤炭等勘查项目

近日,宁夏回族自治区政府新闻办公室举办“统筹构建新型能源体系推动绿色发展”新闻发布会。据介绍,2025年,宁夏将纵深推进新一轮找矿...

-

当前中国找矿勘查值得关注的问题与发展方向

-

八部门发文!加大对国内锂钴镍等矿产找矿支持力度