地壳岩浆氧化性和斑岩型铜矿床成矿潜力

地壳岩浆氧化性和斑岩型铜矿床成矿潜力

艾宇民1,2, Massimo CHIARADIA3, 吴超1,2,4*, 陈华勇1,2,4

1. 中国科学院广州地球化学研究所矿物学与成矿学重点实验室, 广州 510640

2. 中国科学院大学, 北京 100049

3. Department of Earth Sciences, University of Geneva, Geneva 1205, Switzerland

更多资料,添加微信

复制微信号

4. 广东省矿物物理与材料研究开发重点实验室, 广州 510640

* 通讯作者, E-mail: wuchao@gig.ac.cn

摘要

斑岩型铜矿床是全球铜(Cu)、 钼(Mo)和金(Au)资源的主要供应源, 其形成过程受到多种地质因素的控制,尤其是岩浆的氧化性是当前研究的焦点. 本文综合分析了全球范围内已发表的弧岩浆中钒(V)和钪(Sc)的比值(V/Sc)数据, 并收集了V和Sc在矿物和硅酸盐熔体中的分配系数. 通过探讨V/Sc比值与岩浆氧逸度(fO2)之间的相关性, 评估了不同厚度弧地壳中岩浆的氧化性特征. 研究结果表明, 磁铁矿的分离结晶是降低残余岩浆的V/Sc比值的关键因素. 此外, 磁铁矿结晶开始时的镁值(Mg#)与岩浆氧化性呈现显著的正相关性. 利用这一规律, 进一步评估第四纪弧岩浆的氧化性, 发现在地壳厚度超过20km的成熟岛弧和大陆弧中, 岩浆随着地壳厚度的增加趋向于更高的氧逸度. 这表明在这些环境中, 石榴石和角闪石的地壳内分异作用增强了岩浆的氧化性; 相比之下, 地壳厚度小于20km的薄弧中的岩浆则可能由于更多的俯冲板片氧化性物质输入, 展现出比厚弧岩浆更高的氧化性.这些发现表明, 俯冲动力学和地壳厚度在决定弧岩浆氧化性及其形成斑岩型铜矿的能力方面起着至关重要的作用. 高度氧化的原始弧岩浆由于在岩浆演化的早期阶段经历磁铁矿结晶, 从而导致硫化物饱和, 这一过程导致铜的早期亏损, 因此不利于斑岩型铜矿的形成. 相反, 在厚弧中磁铁矿结晶被广泛抑制, 使硫化物大量饱和出现在岩浆晚期阶段, 因此更有利于保留演化岩浆中铜的成矿潜力. 本研究深入探讨了地壳内分异作用和俯冲带物质输入对弧岩浆氧化性的双重影响, 并基于V/Sc比值变化规律的系统研究, 为斑岩型铜矿床的成矿潜力提供了新的地球化学指示.

关键词 岩浆演化, V/Sc变化规律, 磁铁矿, 氧逸度, 斑岩铜矿

1 引言

斑岩型铜矿床贡献了全球约75%的Cu, 50%的Mo和25%的Au产量, 它们通常与汇聚板块边界的钙碱性至弱碱性中酸性岩浆有关. 硫化物对亲硫元素, 例如Cu和Au, 具有极高的亲和力, 其在硫化物-硅酸盐熔体之间的分配系数可超过103.因此, 一般认为弧下地幔的高氧化性有利于部分熔融过程中硫化物的分解,并降低氧化的弧岩浆中亲硫元素的损失. 然而, 硫化物饱和在弧岩浆演化过程中几乎是不可避免的,这导致了中酸性岩浆中普遍的Cu亏损. 研究表明, 大陆弧岩浆在中性成分区间(如4~6wt.%MgO)时铜含量降低, 但是与薄地壳相关的弧岩浆则在这一阶段铜含量却相对较高. 这一现象与大多数斑岩型铜矿主要分布于厚大陆弧和成熟岛弧的地质事实看似矛盾. 另外, 学术界关于从贫Cu的岩浆中形成大型-超大型斑岩铜矿的机制仍然存在争议. 一些研究提出, 尽管岩浆中Cu含量较低, 但高氧逸度、水含量、上地壳岩浆房的规模以及成矿过程的持续时间等因素可能抵消这种亏损, 从而形成大型斑岩铜矿. 而另一些研究者则强调, 在岩浆演化过程中, 迟滞的硫化物饱和对于维持岩浆中Cu的含量至关重要,可能提高岩浆形成斑岩型铜矿的潜力.

硫化物饱和在岩浆演化过程中受到Fe亏损的显著影响, 其中硫化物饱和时岩浆中的硫含量(SCSS)与硅酸盐熔体中Fe含量密切相关. 尽管如此, 岩浆中Fe亏损和硫化物饱和的控制机制仍存在争议. Sun等(2004)和Jenner等(2010)提出磁铁矿的结晶是触发岩浆Fe亏损、硫酸盐还原和硫化物饱和的关键因素, 这些过程在酸性岩浆中导致亲硫元素的显著亏损. 另一方面, Cox等(2019)和Lee和Tang(2020)认为, 在厚大陆弧岩浆中, 石榴石的分离结晶驱动了岩浆早期Fe的亏损和硫化物的饱和, 进而导致中性成分岩浆中Cu的亏损. 最近的研究进一步强调角闪石分离结晶在促进岩浆钙碱性演化趋势和硫化物饱和中的重要作用, 以及其对斑岩型铜矿床形成的潜在重要性. 同时, 这些富Fe矿物的分离结晶也会改变残余岩浆的氧化性, 例如, 磁铁矿结晶会降低岩浆中的Fe3+/ΣFe比值, 导致残余岩浆的还原; 而石榴子石和角闪石的分离结晶则会提高残余岩浆的氧化性. 因此弧岩浆氧化性的确切原因, 及其对斑岩型铜矿床形成的具体影响机制仍需进一步探索.

钒(V)和钪(Sc)作为重要的地球化学指标, 广泛应用于研究洋中脊和俯冲带地幔的氧化还原状态, 以及评估弧岩浆的水含量和斑岩铜矿的成矿潜力。V作为一种亲铁且对氧化还原条件敏感的元素, 能够不同程度地进入含铁矿物. 与V相比, Sc虽然同样表现出亲铁特性, 但对氧化还原条件不敏感, 且其在含铁矿物和熔体之间的分配系数变化相对有限, 通常不超过一个数量级. 本研究深入探讨了V/Sc比值的变化规律, 用以来追踪含铁矿物的分离结晶过程及其对岩浆氧化性和岩浆中Cu含量的影响. 我们发现V/Sc比值的开始下降点可以作为磁铁矿饱和的地质指标, 研究强调抑制磁铁矿饱和对于保留岩浆中的Cu含量具有重要作用. 这一发现为解释为何厚弧岩浆比薄弧岩浆更高的斑岩铜矿成矿潜力提供了新证据.

2 数据汇编

本研究汇编了全球弧火山岩的地球化学分析数据, 数据来自GEOROC地球化学数据库(http://georoc. mpch-mainz.gwdg.de/georoc/), 包括来自25个第四纪岩浆弧的20500条分析数据. 为了保证数据集的可靠性,我们采用了Barber等(2021)推荐的数据筛选方法. 具体而言, 删除主要元素氧化物总量在(100±3)wt.%范围之外的分析数据, 以排除受蚀变影响的岩石样品. 在统计分析和数据绘图中, 排除了每个数据组中10%的高值和10%的低值样本, 以减少异常值的干扰. 本研究使用CRUST 1.0数据库计算地壳厚度, 该数据库提供了1°×1°精度的多层地壳结构模型. 每个样本点的最近四个网格点被用于计算样本对应的平均地壳厚度. 原始数据详见网络版附表(http://earthcn.scichina.com)

同时汇编了一个涵盖全球30个斑岩型铜矿床(包括14个斑岩Cu-Mo矿床, Botiga、 Brahma、 Chuquicamata、 Collahuasi、 Dexing、 Duobaoshan、 El Abra、El Salvador、 El Teniente、 Escondida、 Los Bronces、Los Pelambres、 Tuwu-Yandong、 Valley和16个斑岩Cu-Au矿床, Atlas、 Bajo de la Alumbrera、 Batu Hijau、 Boyongan、 Cadia Hill、 Cotabambas、 Frieda Riv-er、 Galore Creek、 Grasberg、 Koloula、 Northparkes、Oyu Tolgoi、 Pebble、 Santo Tomas II、 Tampakan、Zijinshan)的超过1000条分析数据集, 用以研究斑岩Cu-Mo和Cu-Au矿床的V/Sc比值变化规律. 这些矿床的具体位置和储量详见网络版附表. 斑岩型铜矿床通常经历广泛的热液交代作用. V和Sc作为流体不活动元素, 在热液流体交代中受影响很小, 可能经历过后期磁铁矿化的样品(主要来自Galore Creek矿床), 它们的极高V/ Sc比值被排除在统计外, 在绝大多数斑岩铜矿样本中, V/Sc比值落于弧岩浆的典型范围(<25).<>

3 结果

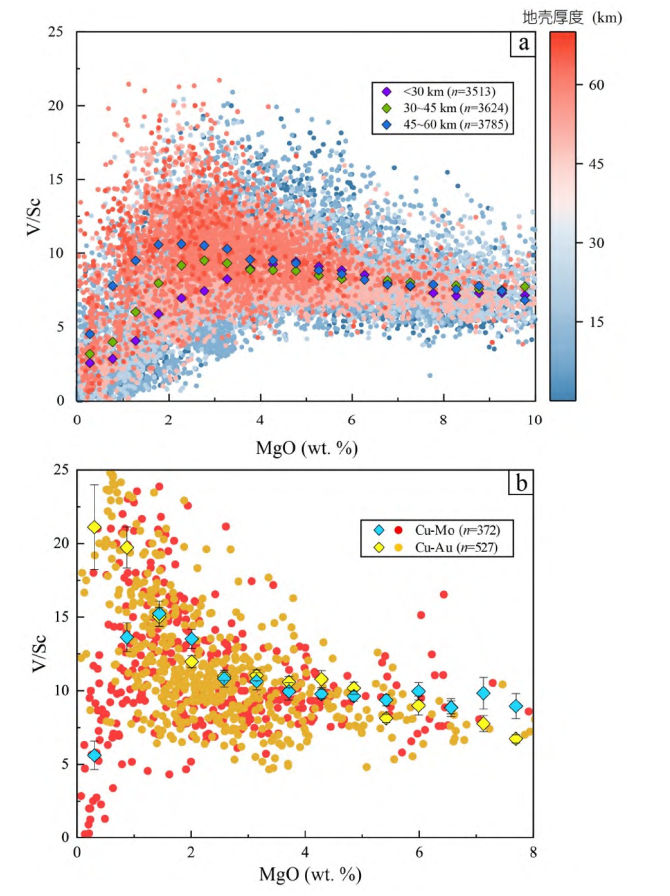

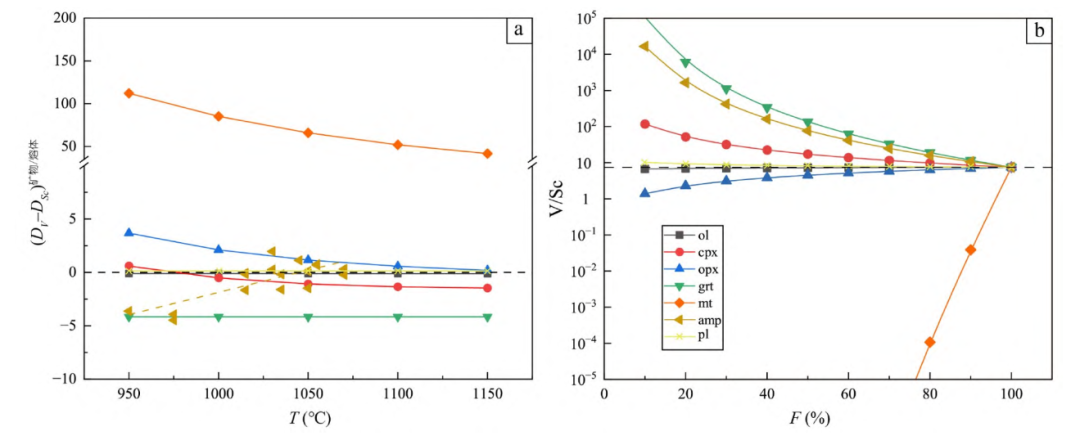

本研究通过V/Sc-MgO图解, 针对不同地壳厚度的弧岩浆, 计算了0.5wt.% MgO含量区间内平均V/Sc比值. 如图1a所示, 根据地壳厚度将全球V/Sc比值分为三组以便于比较. 结果表明, 无论地壳厚度如何, 平均V/Sc比值在MgO下降过程中均呈现先升高然后降低的趋势. 具体来说, 在地壳厚度小于30km的弧中, V/Sc比值的峰值出现在大约4.5wt.% MgO含量处. 随着弧地壳厚度的增加, 这一峰值向更低的MgO含量转移:在30~45km地壳厚度的弧中约为3.0wt.% MgO, 在地壳厚度>45km的弧中约为2.0wt.% MgO. 进一步分析了与斑岩Cu-Mo和Cu-Au矿床相关的岩浆岩的V/Sc变化规律, 如图1b所示. 与Loucks(2014)的研究结果一致,高V/Sc比值是大量斑岩型铜矿的典型地球化学特征.在斑岩Cu-Mo矿床中, V/Sc比值的峰值出现在MgO含量在1.5~2.0wt.%的区间, 之后V/Sc开始下降. 相比之下, 在斑岩Cu-Au矿床中, 即使在MgO含量低于1.5wt.%的情况下, V/Sc比值仍然持续增加. 通过系统比较全球弧岩浆与斑岩型铜矿的V/Sc比值(图1), 研究发现厚弧中的演化岩浆具有较高的V/Sc比值, 并且V/Sc的下降出现得更晚, 这与斑岩Cu-Mo矿床相关的岩浆特征相似.

图 1 全球弧岩浆和斑岩铜矿床的V/Sc变化规律

(a) 全球弧岩浆的V/Sc与MgO关系, 圆圈根据地壳厚度着色, 菱形符号不同颜色分别代表弧地壳厚度<30km、 30="">45km的V/Sc与MgO平均值. (b) 与斑岩型铜矿床相关的岩浆系列的V/Sc与MgO关系, 圆圈根据矿床类型着色, 菱形符号不同颜色分别代表铜钼和铜金矿床的V/Sc与MgO平均值. 数据按0.5wt.% MgO的数据间隔分别计算V/Sc平均值, 每个MgO单位中去除10%最高值和10%最低值以减少极端值干扰

4 讨论

4.1 弧岩浆的两阶段V/Sc比值演化模式

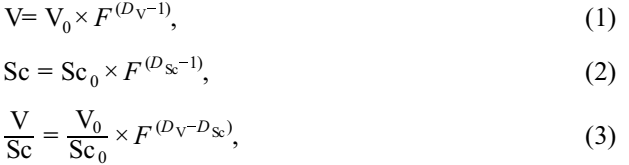

V和Sc在大多数镁铁矿物中是相容元素, 例如单斜辉石(Cpx)、斜方辉石(Opx)、角闪石(Amp)和石榴石(Grt), 但在橄榄石(Ol)和斜长石(Pl)中并不相容. 基于以下公式, 可以量化这些矿物的分离结晶对残余岩浆中V/Sc比值的影响:

其中, V0和Sc0分别表示初始岩浆中V和Sc的浓度, 而DV和DSc分别表示V和Sc在矿物-熔体间的分配系数.由于不同矿物通常在不同温度范围内结晶, 本文选择了相应温度范围内的分配系数实验平均值作为V和Sc在橄榄石、辉石、石榴石和角闪石中的分配系数. 因为斜长石是弧岩浆中最丰富的贫铁矿物, 所以将V和Sc在斜长石中的分配系数设为0.01。

我们计算了不同矿物-熔体分配系数(DV‒DSc)随温度变化趋势(图2a), 并评估了分离结晶对残余岩浆V/Sc比值的影响(图2b). 当DV‒DSc<0时,>DV‒DSc>0时, 残余岩浆中的V/Sc比值降低. 图2a显示橄榄石的DV‒DSc接近0, 表明橄榄石结晶对残余岩浆的V/Sc比值影响很小(图2b). 石榴石的(DV‒DSc)Grt/magma小于0,表明石榴石结晶会导致残余岩浆中V/Sc比值增加,图2b). 随着温度降低, 辉石对V的兼容性增加, 导致(DV‒DSc)Cpx/magma和(DV‒DSc)Opx/magma值升高. 但是在整个温度范围内, (DV‒DSc)Cpx/magma通常低于0, 而(DV‒DSc)Opx/magma则始终略高于0(图2a). 随着温度降低, (DV‒DSc)Amp/magma减少, 并在温度低于1000℃时转为负值(图2a). 理论上, 斜长石不含铁, 这使得V和Sc在斜长石和岩浆之间的分配系数极低且可忽略不计. 然而, 由于斜长石结晶受岩浆的水含量和分异压力的显著影响, 因此斜长石在分离结晶矿物组合中的比例显著影响了V和Sc的总体分配系数. 只有磁铁矿的DV‒DSc明显大于0(图2a), 表明磁铁矿的分离结晶能导致残余岩浆中V/Sc比值显著下降(图2b). 因此, 在岩浆演化过程中V/Sc比值的迅速下降是磁铁矿结晶的有力示踪证据. 随着地壳厚度增加,磁铁矿开始结晶点对应逐渐降低的MgO含量(例如, 从<30km弧的4.5wt.%mgo含量到>45km弧的2.0wt.% MgO含量; 图1a). 这表明在达到磁铁矿饱和之前, 较厚弧中的岩浆经历了更广泛的分馏结晶, 导致在较低的MgO含量下出现更高的V/Sc峰值.

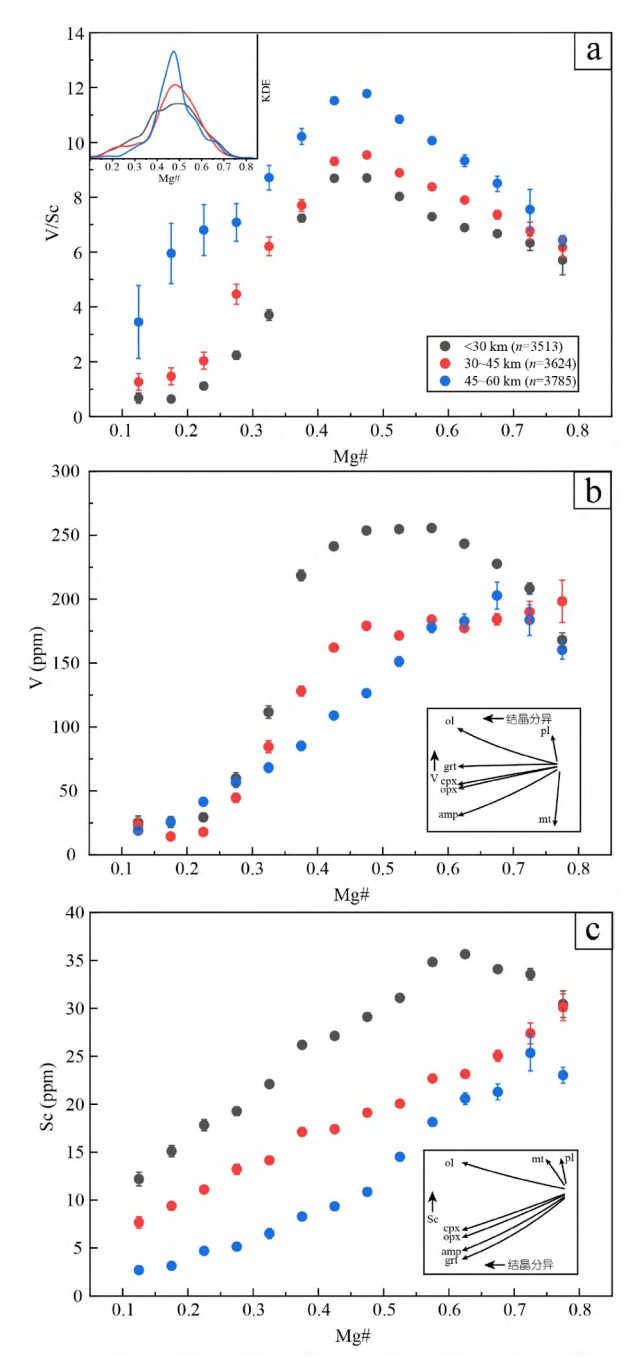

图3展示了不同地壳厚度下V/Sc比值及其平均V和Sc含量与Mg#值的关系. V/Sc比值在Mg#约为0.4~0.5时开始下降, 标志着磁铁矿开始饱和(图3a). 在磁铁矿饱和之前(即Mg#>0.4~0.5), 随着地壳厚度的增加, 岩浆中平均V含量从早期富集转变为早期亏损(图3b). 与之相反, 平均Sc含量在中等和厚弧岩浆中持续降低, 但在地壳厚度小于30km的薄弧中, 却出现了早期富集(图3c). 随着Mg#值的降低, 早期阶段V/Sc比值上升的斜率随着地壳厚度增加而变陡(图3a), 这种趋势受控于分离结晶矿物种类和比例. 具有高Fe-Mg交换系数(Kd=(FeO/MgO)熔体/(FeO/MgO)矿物)的矿物(如角闪石和石榴石)的分离结晶导致Mg#降低速率减缓, 从而使残余岩浆中的V/Sc比值快速上升. 而贫铁矿物(如斜长石)的存在导致残余岩浆中V/Sc比值缓慢上升.

图 2 矿物-熔体分配系数随温度变化趋势(a)及分离结晶对残余岩浆V/Sc比值的影响(b)

(a) 不同矿物在950~1150℃范围内的DV‒DSc变化; (b) Rayleigh分馏模型模拟了单一矿物结晶对残余岩浆V/Sc比值的影响. Mt、 Cpx和Opx分配系数使用实验岩石学拟合结果在1GPa和氧逸度FMQ+1下计算, Amp分配系数根据分配系数实验的电子探针数据计算. 在选定的温度、压力和氧逸度范围内, 斜长石、橄榄石和石榴石中V和Sc的分配系数变化很小, 因此使用实验岩石学数据的平均值

图 3 弧岩浆V/Sc比值、 V和Sc浓度与Mg#的关系

图中数据点和误差条表示平均值和两倍标准误差. 样品按0.05 Mg#增量计算, 并根据地壳厚度分为<30km、 30="">45km. (a)中插图显示不同地壳厚度弧岩浆的V/Sc核密度估计(KDE). (b)和(c)中插图表示单一矿物的V和Sc分离结晶趋势, 使用在1000℃的矿物-熔体分配系数计算, 见图2

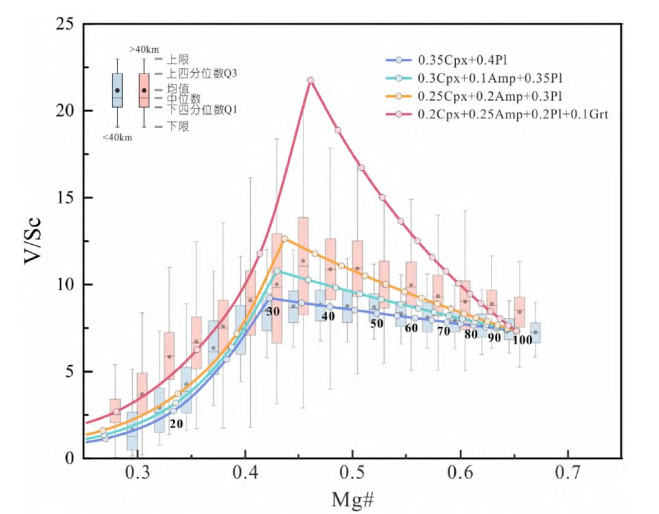

图4模拟了不同矿物组合(包括辉石、斜长石、角闪石和石榴石)分离结晶产生的V/Sc比值演化趋势. 模拟基于原始弧岩浆中FeO、 MgO、 V和Sc的平均浓度(9.66wt.% MgO, 8.60wt.% FeO, 250.3ppm V, 34.44ppm Sc(1ppm=1μg/g)). 使用橄榄石(1200~1100℃)、辉石(1100~1000℃)和角闪石(1050~950℃)的分配系数作为模拟参数. 通过调整矿物的比例, 使用总体分配系数和Fe-Mg交换系数(橄榄石为0.25, 辉石为0.3, 角闪石为0.4, 石榴石为0.8), 计算了残余熔体的V/Sc比值和Mg#值. 模拟结果表明, 减少斜长石的比例并增加角闪石和石榴石在分离结晶矿物组合中的比例, 可以显著增加V/Sc-Mg#演化线的负斜率. 这些发现支持了随着地壳增厚, 角闪石和石榴石在分离结晶矿物中比例增加的观点, 这与弧岩浆从薄岛弧向厚大陆弧演化的特征一致. 值得注意的是, 由于石榴石和角闪石的Fe-Mg交换系数比橄榄石和辉石更高, 因此厚弧岩浆需要更高的结晶程度(F)才能达到与较薄弧相同的Mg#(图4). 特别是石榴石具有极高Fe-Mg交换系数(约0.8)和结晶压力(通常大于1 GPa), 意味着在分异早期阶段, 其结晶分异可以提高残余岩浆的V/Sc比值, 而几乎不降低Mg#值. 因此, 在相同的Mg#条件下, 厚弧原始岩浆的V/Sc比值更高(图4). 这一发现也说明, 从薄弧到厚弧V/Sc峰值逐渐向较低MgO的变化现象(图1)是弧岩浆分离结晶矿物组合中角闪石和/或石榴石的比例增加以及磁铁矿结晶被抑制的结果. 这一观点也被大量高压实验和同位素证据所支持.

图 4 不同矿物组合的分离结晶的V/Sc与Mg#趋势模拟

假设初始结晶5%的橄榄石和20%的斜方辉石. 彩色曲线表示不同矿物组合(Cpx+Plg(35:40)、 Cpx+Amp+Plg(30:10:35)、 Cpx+Amp+Plg (25:20:30)和Cpx+Amp+Plg+Grt(20:25:20:10))的V/Sc趋势模拟. 箱线图显示了不同地壳厚度(<40km和>40km)全球弧岩浆的V/Sc与Mg#关系

以上结果表明, 弧岩浆通常经历两阶段V/Sc比值演化模式. 在岩浆分异的早期阶段, V/Sc比值呈上升趋势, 然后在磁铁矿饱和后下降. 随着地壳厚度增加,压力的升高促进了角闪石和/或石榴石在岩浆早期阶段分离结晶, 这一过程导致磁铁矿的饱和发生在MgO含量逐渐降低且V/Sc比值相对较高的条件下. 这种变化不仅反映了岩浆中矿物相的转变, 也指示了岩浆氧化性和成矿潜力的演变.

4.2 磁铁矿饱和时岩浆氧化性的定量约束

磁铁矿饱和强烈依赖于岩浆氧逸度(fO2). 根据磁铁矿-石英-铁橄榄石(FMQ)缓冲的平衡关系:

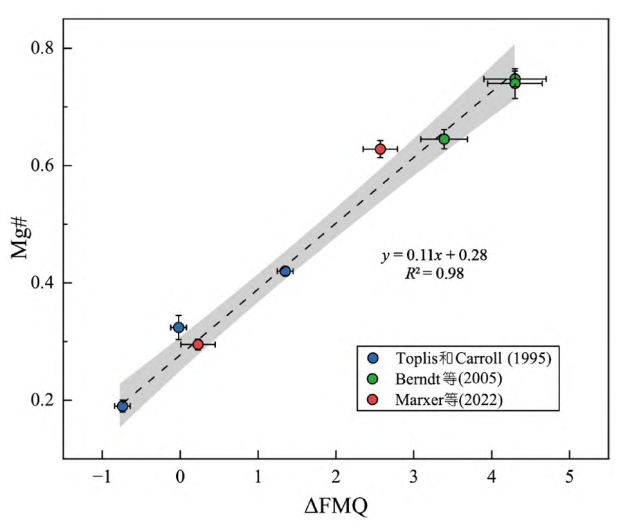

岩浆氧逸度增加会导致磁铁矿更早饱和. 另一方面, 自然体系中矿物会发生不同程度的Mg和Fe的替代. 因此, 磁铁矿饱和时的岩浆Mg#是反映弧岩浆在其演化过程中的氧化性的一个重要指标. 为了深入研究氧逸度对于磁铁矿饱和时机的影响, 本文分析了一系列分离结晶实验岩石学结果, 并特别关注液相矿物组合中磁铁矿首次出现时的熔体Mg#和fO2条件. 结果表明,在磁铁矿饱和时, 熔体Mg#和氧逸度之间存在显著正相关性(图5).

图 5 弧岩浆分异实验中磁铁矿饱和时Mg#与fO2的关系数据来自Toplis和Carroll(1995), Berndt等(2005)和Marxer等(2022).误差条表示fO2计算的误差和FeO和MgO含量测试的分析误差

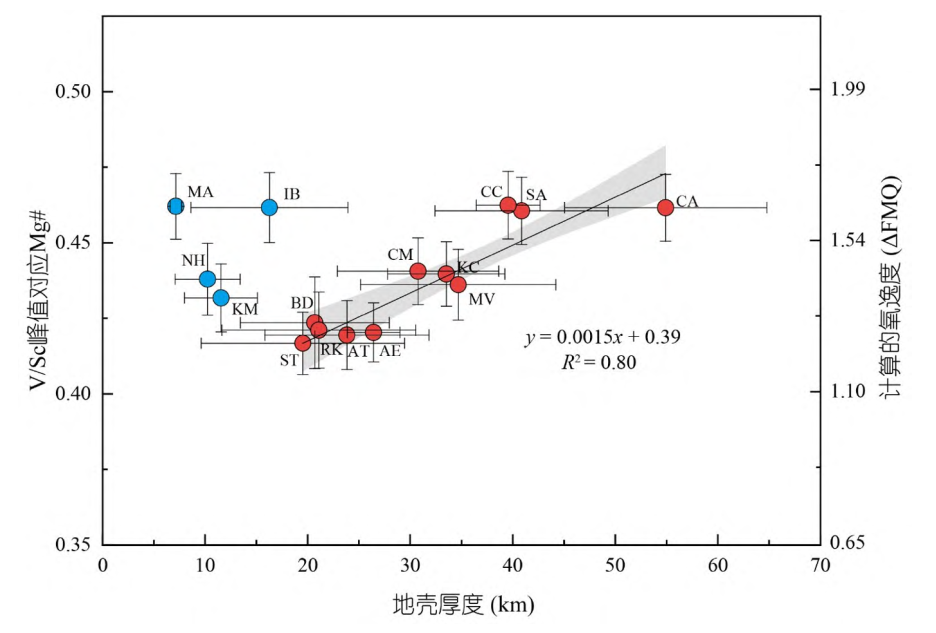

如前一节所述, 本研究采用V/Sc比值的下降点作为磁铁矿开始饱和的地质指标, 以此评估不同厚度第四纪弧岩浆的氧化性. 选取具有300条以上分析数据的岩浆弧作为研究对象, 并通过将数据按0.05的Mg#值间隔分组, 计算每组的平均V/Sc比值. 进一步地, 选择V/Sc平均值最高的组和两个相邻的组, 用以确定V/ Sc比值开始下降时平均Mg#值的范围(图6). 利用Mg#和fO2之间的经验关系(图5), 估算这些弧岩浆在磁铁矿饱和时的氧逸度, 结果在FMQ+1.2~FMQ+1.7之间.值得注意的是, 几个平均厚度小于20km的弧(Mariana、 Izu-Bonin、 New Hebrides和Kermadec)显示较高的氧逸度范围. 与此同时, 大多数弧显示出在磁铁矿饱和时Mg#值和地壳厚度具有正相关关系, 这表明随着地壳厚度的增加, 磁铁矿饱和时的岩浆fO2也随之升高。

图 6 磁铁矿饱和时Mg#与16个弧的地壳厚度的关系

数据点表示最高平均V/Sc值±0.05 Mg#范围内的Mg#和地壳厚度的平均值. 误差条表示平均Mg#和地壳厚度计算的2倍标准误差(2se). 几个岛弧(如伊豆-小笠原、马里亚纳、新赫布里底、堪察加)的数据未用于线性回归计算. 缩写: AE, 爱琴海; AL, 埃奥利亚; AT, 阿留申; BD, 班达; CA, 中安第斯; CC, 喀斯喀特; CM, 中美洲; IB, 伊豆-小笠原; KM, 克马德克; KC, 堪察加; LZ, 吕宋; MV, 墨西哥火山带; MA, 马里亚纳; NH, 新赫布里底; RK, 琉球; SA, 南安第斯; ST, 斯科舍

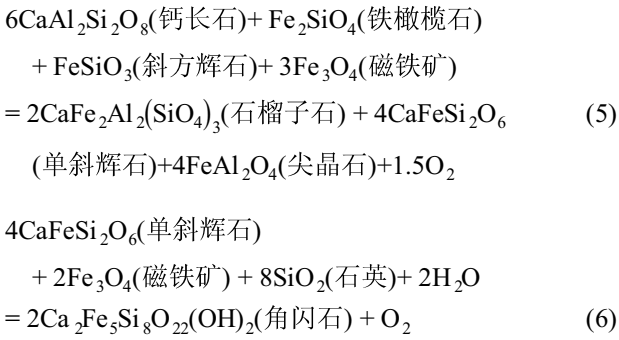

最近的研究表明, 来自陡峭的冷俯冲带(如Mariana、 Tonga和Izu-Bonin)的原始弧岩浆通常比来自平缓的热俯冲带(如Ecuador、 Mexico和Cascade)的原始岩浆更加氧化. 这种差异一般归因于冷俯冲带在变质脱水过程中能提供了更多的氧化性流体. 这些发现与本研究的计算结果一致, 即地壳厚度小于20km的薄弧岩浆fO2高于大多数厚弧岩浆(图6). 相反, 在厚度大于20km的弧中, 随地壳厚度增加, 岩浆氧化性的增加可以归因于地壳内分异, 即分离结晶矿物组合的变化. 在成熟岛弧和大陆弧中普遍存在石榴子石和/或角闪石堆积岩. 例如, Arizona弧堆积岩中的石榴石显示极低的Fe3+/ΣFe(<0.08),>3+/ΣFe(0.2~0.3). 因此石榴子石和/或角闪石的结晶分异可以显著增加残余岩浆的Fe3+/ΣFe, 导致残余岩浆的进一步氧化. 尽管Holycross和Cottrell(2023)根据高压实验研究提出石榴石结晶对弧岩浆氧化性影响较小, 但是Tang等则认为超过50%的石榴石和单斜辉石的结晶分异会导致残余岩浆中Fe3+的显著富集. 同时, 缺乏磁铁矿是这些厚弧堆积岩的显著特征, 这一点与实验揭示的高压下磁铁矿饱和被抑制相吻合(0.8~1.2GPa).此外, 最近对镍同位素在岩浆分异过程中的行为研究也显示在厚地壳中岩浆分异过程中磁铁矿结晶被抑制以上研究结果均支持V/Sc比值变化规律所揭示的地质过程, 即厚地壳中角闪石和/或石榴子石结晶分异增强和磁铁矿饱和受到抑制作用, 具体过程可由以下反应表达:

同时, 角闪石和石榴石的结晶减缓了残余岩浆Mg#的下降, 驱动岩浆以几乎恒定的Mg#值向较低MgO含量演化, 这解释了为何V/Sc峰值对应的Mg#在不同地壳厚度下几乎没有发生变化(图3a). 随着岩浆上升到浅地壳, 低压分异和氧化性的增加导致岩浆磁铁矿饱和(图6). 而由于磁铁矿的高Fe3+/ΣFe(理论值为0.67), 其结晶作用又会导致残余岩浆的还原:

因此, 不同厚度弧中V/Sc峰值对应Mg#值的系统性差异, 使我们能够约束磁铁矿饱和时弧岩浆的氧化性. 这些结果表明, 薄弧中岩浆的氧化性主要受到俯冲物质输入的控制, 而随着地壳厚度的增加, 岩浆分异过程中富Fe2+矿物(如石榴石和角闪石)的优先分离结晶和被抑制的磁铁矿结晶在增加中酸性岩浆氧化性方面起着关键作用. 锆石微量元素地球化学特征也揭示了类似的演化规律.

4.3 V/Sc变化规律指示斑岩型铜矿床成矿潜力

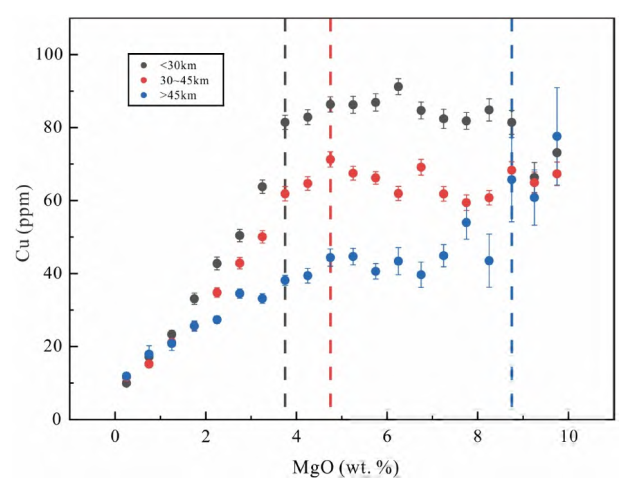

斑岩型铜矿床的形成是一个复杂的过程, 涉及多种地质要素的有效叠加. 在弧岩浆演化过程中, 硫化物饱和引起的铜亏损是一个普遍现象, 如图7所示. 根据弧岩浆中Cu含量的变化规律(图7), 随着弧地壳厚度逐渐增加, 硫化物饱和倾向于在岩浆演化的更早阶段发生, 对应的MgO含量从薄弧(<30km)的大约4.0wt.%到厚弧(>45km)的大约8.5wt.%不等.

图 7 不同地壳厚度弧岩浆的Cu变化规律

虚线表示不同地壳厚度下硫化物饱和发生时的可能MgO含量. 数据按0.5wt.% MgO增量计算, 每个MgO间隔中去除10%最高值和10%最低值的Cu值以减少极端干扰. 误差条表示2倍标准误差(2se)

磁铁矿的结晶在弧岩浆演化过程中起着关键过程, 它与Fe的亏损和硫化物的饱和密切相关. 然而, 最近的研究表明, 在厚弧中, 角闪石和/或石榴石的分离结晶, 控制了残余岩浆中的Fe亏损. 这可能导致岩浆中早期硫化物的饱和以及Cu的亏损. 本文讨论的弧岩浆中V/Sc比值变化规律表明随着地壳厚度逐渐增加, 磁铁矿的饱和可能被推迟到岩浆演化的后期. 尽管高压结晶分异导致厚弧岩浆即使在高氧化条件下也能发生硫化物饱和,但富Fe2+的矿物(如石榴石和角闪石)的分离结晶可能导致的岩浆氧化, 减缓磁铁矿饱和之前Cu的进一步亏损(图7; 6~4wt.% MgO). 这一过程确保了即使在初始Cu含量较低的情况下, 由于岩浆体积较大, 岩浆中仍有足够的Cu金属量以形成超大型斑岩铜矿. 图1a进一步展示了, 无论地壳厚度如何, 当MgO含量低于2.5wt.%时, 弧岩浆中V/Sc比值与MgO含量之间均存在正相关关系. 鉴于V/Sc比值的下降是磁铁矿结晶的有力指示, 这表明在岩浆演化的早期阶段无论哪些矿物控制岩浆的Fe亏损, 在斑岩铜矿最终形成阶段的Fe亏损由磁铁矿结晶所控制.

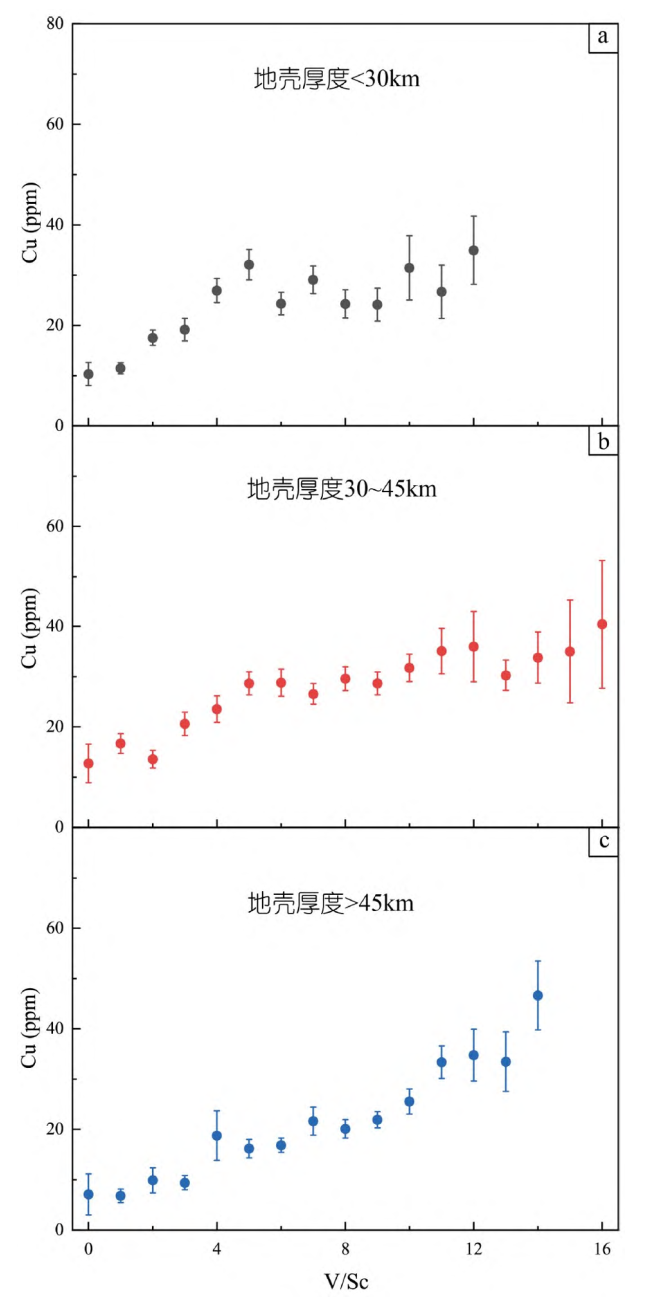

本研究进一步评估在MgO含量低于2.5wt.%条件下岩浆中Cu含量和V/Sc比值的相关性(图8). 分析结果显示, 在不同厚度地壳的岩浆中, Cu含量和V/Sc比值呈现出显著的正相关关系(图8). 具体而言, 在最高V/ Sc比值条件下, 岩浆中的平均Cu含量大约是最低V/Sc比值条件下的三倍. 这一现象表明, 在岩浆分异的晚期阶段, 磁铁矿结晶控制了岩浆的硫化物饱和和Cu含量.进一步, 抑制磁铁矿结晶作用可以有效减缓岩浆演化过程中Cu和Au等成矿元素含量的下降, 特别是在形成斑岩铜矿的岩浆的潜在MgO含量范围内(通常小于2.5wt.%). 在厚弧中, 迟滞磁铁矿结晶的机制可能涉及: (1) 高压(>0.8GPa)下的岩浆分异, 这种过程在氧化条件下也可能抑制磁铁矿结晶; (2) 相对较少的氧化性俯冲物质输入.由图6所示, 地壳厚度超过20km的厚弧岩浆更符合可能满足这些条件. 以上推论与斑岩型铜矿床主要分布于地壳厚度较大的成熟岛弧和大陆弧中, 而在原始岛弧如Izu-Bonin-Mariana弧中尚未发现斑岩矿床的地质现象一致.

斑岩Cu-Mo矿床主要分布在厚的大陆弧, 而斑岩Cu-Au矿床主要形成于中等厚度的岛弧和大陆弧, 特别是在这些地区的短暂伸展期间. 先前研究指出, 岩浆分异的深度可能是影响斑岩铜矿差异分布和成矿潜力的一个关键因素. 本研究通过分析弧岩浆和斑岩矿床的V/Sc变化规律, 进一步的揭示了斑岩矿床成矿潜力的差异性. 在与斑岩Cu-Mo矿床相关的岩石系列中, V/Sc比值在岩浆演化的晚期阶段(MgO<2wt.%;>45km, 图1a)中弧岩浆的V/Sc比值变化规律类似. 在薄弧中, 由磁铁矿主导的Fe亏损演化过程中, 尽管高度氧化的弧下地幔可以在部分熔融过程中更有效地提取Cu, 但更高的氧逸度也会在岩浆演化过程中驱动磁铁矿更早结晶(图6), 导致早期硫化物饱和, 从而降低岩浆的成矿潜力. 此外, 有限的岩浆演化程度和浅层脱气, 而不是挥发物的积累后随热液流体释放, 也可能是原始弧(如Izu-BoninMariana弧)中斑岩铜矿罕见的原因. 因此, 高氧化的薄弧岩浆可能不利于斑岩铜矿的形成.

图 8 MgO<2.5wt.%<>时Cu含量与V/Sc的相关性

(a)、 (b)和(c)显示在演化岩浆中V/Sc随着地壳厚度增加而增加. 数据按0.5单位V/Sc增量计算, 误差条表示2倍标准误差(2se)

随着地壳增厚, 磁铁矿结晶逐渐受到抑制. 在此过程中, 主导Fe亏损的因素逐渐从薄地壳中的磁铁矿(MgO<4wt.%;>

5 结论

本研究深入揭示了富铁矿物(如石榴石、角闪石和磁铁矿)在调控弧岩浆V/Sc比值变化的重要作用, 提出V/Sc比值开始下降是岩浆演化过程中磁铁矿饱和的强烈指示.

岩浆的氧化性是决定了磁铁矿饱和时机的关键因素. 高度氧化的岩浆能促进磁铁矿的早期结晶. 磁铁矿开始结晶时氧逸度与平衡岩浆Mg#值存在明显的正相关关系. 基于这一发现, 本文评估了不同厚度弧中岩浆在磁铁矿饱和时的氧逸度. 结果表明, 俯冲带的物质输入和随地壳厚度增加的岩浆自氧化作用共同决定了弧岩浆的氧化性.

斑岩型铜矿床的形成受岩浆氧化性、岩浆分异深度和金属浓度等多重机制的影响. 特别是抑制磁铁矿的结晶作用对于提高岩浆的成矿潜力至关重要. 高氧化的薄弧岩浆可能不利于斑岩型矿床的形成, 因为高氧逸度导致磁铁矿的早期结晶和硫化物饱和. 相反,厚地壳中岩浆分异作用延迟了磁铁矿的结晶, 从而保留了岩浆的Cu成矿潜力. 尽管如此, 早期硫化物饱和也会减弱岩浆的Au成矿潜力. 此外, 富Au斑岩矿床的岩石系列显示缺乏磁铁矿结晶的特征, 这可能与迅速上升的岩浆系统有关, 该系统仅在演化的最后阶段在浅层发生硫化物饱和, 避免了在岩浆演化过程中发生显著的Cu和Au消耗.

以上发现表明磁铁矿结晶在岩浆演化过程中, 尤其是在岩浆演化晚期对硫化物饱和及Cu含量起关键控制作用, 进而帮助理解不同地壳厚度下弧岩浆斑岩成矿的成矿潜力. V/Sc比值的变化规律可以作为评估岩浆成矿潜力的有力工具, 特别是对于寻找斑岩CuAu矿床.

原文详见:艾宇民,Massimo CHIARADIA,吴超,等.地壳岩浆氧化性和斑岩型铜矿床成矿潜力[J].中国科学:地球科学,2025,55(01):227-238.

推荐阅读

-

近十年全球铜(金)矿勘查形势与十大矿床发现

-

次琼、郑有业等:西藏朱诺矿集区再发现一处大型斑岩型铜钼矿床及其重要意义

-

中国东南部中、新生代盆地特征与构造演化

-

广西去年探获7处战略性矿产大中型矿床

广西壮族自治区自然资源厅日前透露,2024年,广西地质找矿工作取得新突破,探获7处战略性矿产大中型矿床,同时探获一批产业急需矿产,...

-

毛景文院士等:中国找矿值得关注的问题和找矿突破关键技术

-

廊坊中心在冀西北探获5条金矿脉

-

宁夏纵深推进新一轮找矿突破战略行动,实施一批煤层气、页岩气、煤炭等勘查项目

近日,宁夏回族自治区政府新闻办公室举办“统筹构建新型能源体系推动绿色发展”新闻发布会。据介绍,2025年,宁夏将纵深推进新一轮找矿...

-

当前中国找矿勘查值得关注的问题与发展方向

-

八部门发文!加大对国内锂钴镍等矿产找矿支持力度

-

陕西:召开新一轮找矿突破战略行动及地勘行业高质量发展座谈会

-

近十年全球铜(金)矿勘查形势与十大矿床发现

-

次琼、郑有业等:西藏朱诺矿集区再发现一处大型斑岩型铜钼矿床及其重要意义

-

中国东南部中、新生代盆地特征与构造演化

-

广西去年探获7处战略性矿产大中型矿床

广西壮族自治区自然资源厅日前透露,2024年,广西地质找矿工作取得新突破,探获7处战略性矿产大中型矿床,同时探获一批产业急需矿产,...

-

毛景文院士等:中国找矿值得关注的问题和找矿突破关键技术

-

廊坊中心在冀西北探获5条金矿脉

-

宁夏纵深推进新一轮找矿突破战略行动,实施一批煤层气、页岩气、煤炭等勘查项目

近日,宁夏回族自治区政府新闻办公室举办“统筹构建新型能源体系推动绿色发展”新闻发布会。据介绍,2025年,宁夏将纵深推进新一轮找矿...

-

当前中国找矿勘查值得关注的问题与发展方向

-

八部门发文!加大对国内锂钴镍等矿产找矿支持力度

-

陕西:召开新一轮找矿突破战略行动及地勘行业高质量发展座谈会

-

近十年全球铜(金)矿勘查形势与十大矿床发现

-

次琼、郑有业等:西藏朱诺矿集区再发现一处大型斑岩型铜钼矿床及其重要意义

-

中国东南部中、新生代盆地特征与构造演化

-

广西去年探获7处战略性矿产大中型矿床

广西壮族自治区自然资源厅日前透露,2024年,广西地质找矿工作取得新突破,探获7处战略性矿产大中型矿床,同时探获一批产业急需矿产,...

-

毛景文院士等:中国找矿值得关注的问题和找矿突破关键技术

-

廊坊中心在冀西北探获5条金矿脉

-

宁夏纵深推进新一轮找矿突破战略行动,实施一批煤层气、页岩气、煤炭等勘查项目

近日,宁夏回族自治区政府新闻办公室举办“统筹构建新型能源体系推动绿色发展”新闻发布会。据介绍,2025年,宁夏将纵深推进新一轮找矿...

-

当前中国找矿勘查值得关注的问题与发展方向

-

八部门发文!加大对国内锂钴镍等矿产找矿支持力度

-

陕西:召开新一轮找矿突破战略行动及地勘行业高质量发展座谈会