中国大地构造研究的关键问题与未来发展

中国大地构造研究的关键问题与未来发展

1 中国地质大学(北京)科学研究院

2 中国地质调查局天津地质调查中心

3 中国地质图书馆,中国地质调查局地学文献中心

更多资料,添加微信

复制微信号

4 华北理工大学应急管理与安全工程学院

说明:参考文献以原文为准,本推文未作详细标注。

------内容提纲------

1 国际大地构造发展及存在的问题

1.1 国际大地构造的发展的简要过程

1.2 存在的关键或尚未解决的问题

1.3 全球构造的具体问题

2 中国大地构造发展及存在的问题

2.1 中国大地构造的发展

2.2 21世纪以来中国大地构造的研究方向

2.3 中国大地构造存在的问题及争议领域

2.4 中国大地构造研究和理论提升的关键问题

3 面对地球科学发展的局面,需加强的理论和应用扩展

4 大地构造研究的思维方式和发展方向

4.1 思维方式

4.2 大地构造研究领域或研究方向

-----------

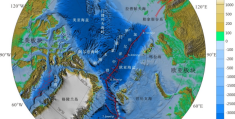

1.1 国际大地构造的发展的简要过程

从200年前的火成论-水成论、地球膨胀与收缩之争,到20世纪初发展并成熟的槽台学说,是一个重要的大地构造理论发展阶段。槽台学说强调垂直运动,强调大陆地壳活动—改造—稳定的过程。从大陆漂移—海底扩张,进而发展起来板块构造学说,这是一个重要的里程碑。板块构造学说的兴起,对于板块构造演化,大陆的拉张—分离—漂移—汇聚,Wilson旋回比较完善地建立了这一过程(Wilson,1965,1968),亦即板块从开始到消亡的过程。于是地球上的板块划分,从开始提出的六大板块发展到不同数量、不同类型的板块。近年来的发展,兴起了大板块、小板块及微板块等不同类型的板块划分。一些地质学家们从通常意义上的大陆与大洋板块,发展并思考大洋板块以及建立了相关的识别标识和依据。

不管是槽台学说,还是板块构造学说,其核心的科学问题是动力学问题。槽台学说局限于地壳或岩石圈,因而认为力是从岩石圈深部而来,并且强调垂直方向的力———伸展与挤压、大陆裂谷与造山。板块构造学说从初始到现今,强调地幔的动力过程,地幔对流作为板块构造活动的重要动力,即上升力形成地幔柱或者软流圈上涌形成大洋中脊的地幔物质上涌,大洋中脊的拉张和地幔物质推动着板块漂移。沿大洋板块俯冲作用发生地幔向下的流动,亦即现今进行了大量的模拟的地幔对流。而地幔柱可导致大陆或超大陆的裂解。总体上,板块构造强调的是水平挤压,以及岩石圈的水平运动。板块构造学说可以很好地解释活动大陆边缘的构造、大洋中脊处的磁条带,以及大洋盆地的形成与消失、不同时期的大陆块体拼贴等。

1.2 存在的关键或尚未解决的问题

板块构造理论是建立在三个假设前提之上,即刚性的岩石圈、刚性的岩石圈上浮在软流圈之上、发生大尺度的相对位移。板块构造理论认为,造山带只发生在板块边缘,由于大洋板块的俯冲作用和大陆-大陆或者弧-陆的碰撞作用形成。几种有关造山带的认识均以板块构造理论框架为前提。探寻全球板块构造形成与发展的关键依据是超大陆的形成与裂解,以及造山带的形成与演化。而超大陆是否真正存在、如何聚合以及如何裂解并没有确切且普遍认可的依据。

以板块构造理论占据主导地位的人认为,板块构造即是全球构造,所有的构造都属于板块构造或是板块构造框架下的产物。但目前面临依然需要解决的问题,如大陆的裂解,大陆的变形,地球的动力来源等。最核心的问题即是动力学的问题,包括:

(1)板块构造的动力学体系:板块构造强调地幔对流-大洋拉张及板块漂移是核心的动力。然而对于大陆、对于地球整个演化过程来说,还没有很好的解决途径。

(2)全球构造的动力学体系:核心并不是地球系统科学的问题,地球演化是地球内部动力学的体现。地幔活动并不是单一的地幔对流的问题,而是对于全球尺度或全球构造来说,地幔水平流动可能是主因,因为地核的旋转可导致地球其他圈层的活动,其基本活动是水平运动。层圈状运动,不仅体现在大陆岩石圈的层状结构-物质-构造-热状态,而且体现在全球的整体变化。

(3)地球在天体演化中受到的影响可能具有全球性事件,如古磁场的变化、全球性气候变化、构造旋回、天文旋回等。

1.3 全球构造的具体问题

(1) 大陆拼贴与造山事件同时性,是否是同一动力学机制下的产物?

(2) 造山带的归属,是否所有的造山事件均为板块构造制约下的产物?

(3) 大陆板块内的构造叠加与覆合是单一事件还是多次事件的产物,如阿巴拉契亚造山带的形成是多期次的板块俯冲-碰撞,还是不同的板块构造的产物?

(4) 叠覆盆地的形成以及盆地形成过程、叠覆构造或造山带的造山过程,其形成机制是否有统一性?

(5) 大陆岩石圈的成分和结构表明其并不是刚性体,或者大陆板块并不具有板块的性质,在板块构造中如何充分解析刚性和非刚性的差异性?

(6) 过渡型地壳-岩石圈,不是简单意义上的大陆和大洋岩石圈,二者在全球构造演化中的作用?

(7) 天文周期的时间,是否可与地球演化的时间一致?

(8) 水平运动与垂直运动是否可以共存?

(9) 地幔柱是否存在?泛大陆聚合-裂解是否存在?

(10) 板块构造强调大陆板块在大尺度的漂移,但为何长时间、多次的变形或造山在同一部位出现?

(11) 地幔水平运动和垂直运动,即对流和平流是否同时存在?

(12) 全球构造的非平稳性是偶然性还是具有旋回性?

2.1 中国大地构造的发展

中国大地构造的研究和发展也有上百年的历史,起源于从西方学习和借鉴来的槽台学说,深大断裂假说等。在陆内构造方面,不同断层活动的韧性剪切带、逆冲推覆、变质核杂岩、挤出构造等均为国际上发展起来后引入中国的产物。

板块构造引入中国后,认为所有的地质过程均与板块构造相关。对于中国的大地构造发展,划分了不同类型的大陆板块、小板块或微陆块。对俯冲带、碰撞带的构造格局、演化过程、形成时间进行了细致的划分。对于造山带的演化,划分出了不同时间、不同构造演化的板块活动踪迹。中国大地构造在发展中取得大量的进展和新的认识(Huang Jiqing,1945;任纪舜等,1999;潘桂棠等,2016;李廷栋等,2022)。

2.2 21世纪以来中国大地构造的研究方向

(1)大陆板块的演化,如华北克拉通破坏。

(2)造山带的形成与性质归属,如天山-兴蒙、昆仑山-秦岭-大别山等造山带。

(3)华南大地构造的形成与性质归属,如雪峰山、江南造山带,有关华南的造山作用等具有不同的认识。

(4)青藏高原的形成与演化,不同地质时期的大陆板块或微陆块的拼贴、高原的隆升,以及周边块体的挤出与造山带的形成与演化。

(5)特提斯构造域的演化。

(6)地幔柱存在与否的研究。

(7)古太平洋板块的初始俯冲与演化、西太平洋板块的俯冲与周边的地质-资源-环境效应。

(8)不同地质历史时期超大陆的复原。

2.3 中国大地构造存在的问题及争议领域

(1)造山带的演化:是陆内构造体制还是板块构造体制?如天山、兴蒙、昆仑山、秦岭-大别造山带晚古生代—中生代早期的构造演化。这些造山带的形成,在早古生代期间可能是与板块的俯冲和碰撞作用有关。华南一带从新元古代到中生代多期次的造山及演化。

(2)造山带的属性:Laramide运动从北美大陆边缘到内部形成了落基山式的陆内造山,陆内形成的燕山式造山是否可用于其他造山带?大陆板块碰撞形成的喜马拉雅式造山是否可用于其他地区?不同的地域性造山事件,是否发生于同一时间就是同样的构造事件?也许只有时间-空间-物质-运动学一致以及动力学才可能对于同一地区或不同地区同一时间的事件进行讨论和分析。造山带还是构造带?是否只有板块俯冲与碰撞作用才是造山的过程?

(3)构造过程或造山过程的单一性还是多期次的复合:造山过程或板块俯冲是持续性的,还是早期板块俯冲,后期叠加和改造?

(4)构造格局的变迁—时间和空间的一致性与否:造山的一致性与不一致性———“燕山运动”的形成和性质是否可用于其他地区?加里东运动等是否适用?它们的核心问题是什么?燕山运动是由于古太平洋板块的俯冲作用所导致的东亚大陆的陆内变形,加里东运动是造山带的增生拼贴形成的造山及一系列的俯冲-碰撞-剥蚀-红层沉积等的组合。

(5)构造的递进变形还是不同期次构造的叠加:从大陆边缘到大陆内部,俯冲已结束,构造仍在持续?叠加构造还是递进变形?以燕山运动为例:构造格局性质的转变是一次构造事件的持续还是另一次构造事件?180~160Ma期间古太平洋板块的俯冲以及持续进行是一次事件的产物,155〜145Ma的岩浆事件、沉积事件则是从东到西、从边缘到内部的持续性的穿时的构造产物。从138〜130Ma始的以局部伸展作用为主,主体上南北向挤压和东西走向的走滑、挤出作用的出现是另一个构造事件的产物。如果是这样,则燕山运动的早期、中期、晚期的划分没有意义。

(6)构造带的性质及形成机理:以红河-哀牢山断裂带或构造带为例,该断裂带被认为是典型的构造挤出的边界,经历了左行和右行走滑作用,但并不是很多学者所认为和研究的单一的走滑构造带,只是靠近扬子边缘是走滑作用的产物,而西南侧是一个开放的环境,有拉分盆地,块体的旋转等。沿着红河-哀牢山断裂带有变形和未变形的三叠纪的岩浆岩及变质岩,以及新生代的层状剪切,以及可能的裂谷作用的产物。并不是单一的地壳挤出或侧向剪切、变质核杂岩形成等成因可以解决的,带内大量的地幔及地壳来源的岩浆存在、活动,并不是单一的走滑作用或走滑所引起的。是先有裂谷后有挤压-挤出,还是地幔挤出作用造成?

(7)构造格局的形成与演化:不同地质历史时期形成的构造构局,对早期的改造以及后期的制约,所表现出的不同的或相似的构造,存在着误解。如中国东部的构造格局,古亚洲-古特提斯构造被古太平洋构造域的构造改造和叠加后所形成的构造格局,有些地带保留着古亚洲-古特提斯构造特征,也有很大部分改造为北东—北北东走向,但有很多被认为早期古亚洲-古特提斯构造或晚期古太平洋构造事件的产物。

(8)岩浆活动或岩浆事件的大地构造属性:埃达克质岩代表俯冲环境,碱性岩代表拉张环境,弧岩浆的形成代表的是俯冲环境,这些大地构造性质是否确切还是早期的地壳物质再熔融?有人认为燕山地区或中国东部地区陆内中晚侏罗世的岩浆岩为埃达克岩,但这些地区并没有弧岩浆活动,也没有大洋板块俯冲的迹象,更多的可能是早期元古宙岩石的重熔产物。

(9)板块活动的初始形成:对于板块构造的恢复而言,除了在造山带所能见到大洋板块的残余,实际上初始形成的时间,在何时何地发生漂移,以及何时开始向大陆之下或向大洋板块之下俯冲,并没有相关的依据。而引证的古地磁数据是以大陆之上的物质为主。即使是发生在大洋板块向大陆板块之下的俯冲,其初始俯冲的特征、俯冲持续的时间依然没有解决。

(10)刚性与非刚性块体的差异性:板块构造的基础是移动的板块是刚性的,然而即使是大陆块体或大洋板块,当发生板块的俯冲或碰撞时,由于广泛的应变作用,岩石圈已是非刚性的。即使是移动的大陆板块,其基本特征是发育层圈状物质-热结构-应变能干性的差异,因此大陆块体即使是初始形成时的大陆板块,也不是刚性的,在大陆板块发生漂移时,会发生地壳、岩石圈层次以及地幔层次的层状水平剪切作用。

(11)全球格局变化中的中国大地构造格局:加里东运动、海西运动的存在与否与中国大地构造格局变化:与欧洲-美洲大地构造格局的对比和异同?体现的不是同一个构造事件,而是北半球与南半球的地球演化格局的对比,以及在古地磁-古地理基础上的板块构造格局是否需要更多的证据?

(12)盆-山耦合及盆地的性质:是否真正存在盆-山耦合:对于盆-山耦合来说,应力-应变的同时性,或者应力的同属性———拉张或挤压作用是否一致?时间上是否一致?盆地的形成与改造与周缘的山体的隆升与向前生长并不同时,是否属于盆-山耦合?

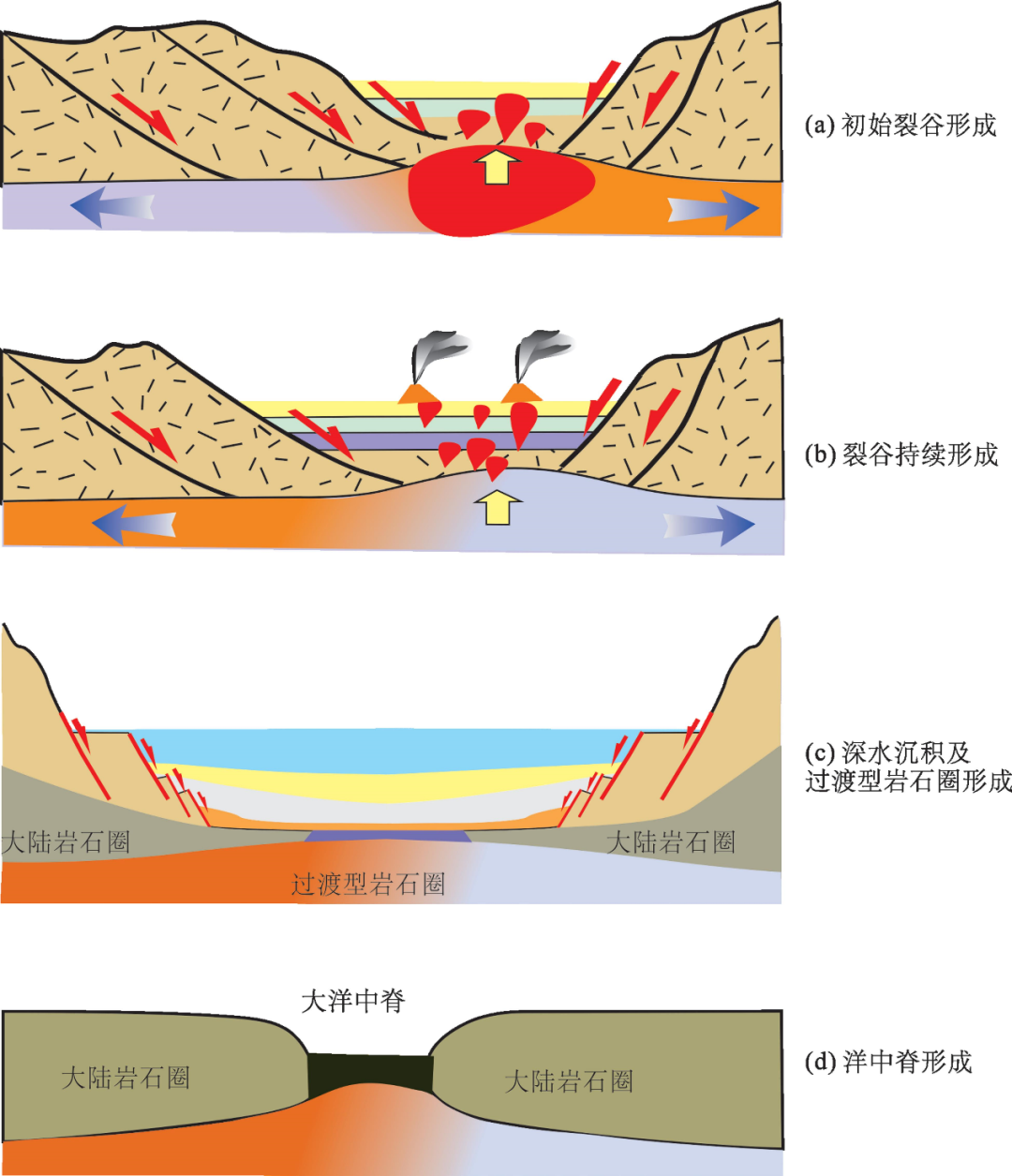

(13)裂谷形成的过程:裂谷形成中是否一定要有双峰式的火山岩?裂谷的形成包括四个阶段:从裂谷的初始形成,到继续扩张,到出现深水沉积,然后出现大洋中脊。不管是主动的或被动的,不管是地幔上涌还是有地幔柱活动,并不是每个裂谷从初始形成到最后均是如此。裂谷的形成并不一定需要有双峰式的火山岩出现,也有可能是双峰式的岩浆侵入。而且正如在川西攀枝花古裂谷所见到的,早期流纹岩很少能被发现,而且是地幔物质与下地壳快速熔融形成的,晚期为地幔岩结晶分异或者有地幔物质参与形成。在夭折的裂谷中,同样有基性岩、超基性、深水沉积、枕状熔岩等,这些岩石的出现,并不代表它们是大洋中脊的产物,构造改造后,并不能代表是混杂堆积,如在松潘-甘孜,川西、北山柳园一带所见到的。这些地区有保留完好的裂谷两侧沉积岩序列以及基底岩石,有保留完好的枕状熔岩、基性—超基性岩,以及早期地壳重熔的产物。

(14)盆地内的构造形成:从大地构造所控制的构造变形,以及成矿作用分析,或者陆内构造,并不是板块构造所能解决的,如四川盆地、鄂尔多斯盆地内的变形、多期次活动造山带内的成矿作用。学者们在板块构造框架下认为这些是与陆块或克拉通周缘的板块俯冲作用碰撞作用有关,但并没有对应力是如何传递的详细研究?

2.4 中国大地构造研究和理论提升的关键问题

中国大地构造的争议问题,并不是全球尺度而是区域尺度的问题:

(1)水平剪切或层圈状剪切的规模和作用结果。

(2)走滑作用的剪切———是剪切距离还是旋转+底部的地幔流动?如郯庐断裂、阿尔金断裂、红河断裂等。

(3)晚古生代—中生代早期中国典型造山带的构造属性———陆内造山还是板块构造体制下的增生造山,或者是不同背景下的构造过程?

(4)秦岭-大别造山带的演化,即晚古生代、中生代以及晚中生代以来的性质:是连续的还是不连续的演化?

(5)中国大陆50Ma、25Ma以来的动力源问题;两不同方向,分别向东和向西的地幔流动,起源于太平洋板块的俯冲和青藏高原隆升所产生的向东地幔流动;涉及到中国东部是否何时有弧后拉张作用?

(6)中生代晚期古太平洋板块向亚洲东部大陆的板块俯冲后撤是主动还是被动的?

(7)华南大陆从江南造山到雪峰造山,其不同地质时期是板块体制下的俯冲-碰撞,还是陆内造山体制下的块体的拼贴?

(8)太平洋板块俯冲作用,从古太平洋板块到现今太平洋板块的俯冲,时间-空间,俯冲的依据在哪?

(9)松潘-甘孜造山带,以及相类似的造山带形成,是陆内还是板块俯冲体制产物?

(10)超大陆形成的陆块变形改造,以及超大陆裂解的依据?

上述关键问题的核心集中于:

(1)大陆构造的问题,如大陆的裂解、大陆汇聚时的变形样式以及不同圈层的变形和改造;超大陆的形成与演化,陆核(克拉通)的演化与改造。

(2)地幔的动力学及其制约问题。

(3)不同尺度大地构造格局(不管是全球还是中国)的精细的时-空-物质变化及相关性问题。

(4)板块构造对于全球构造或地球系统来说并不是唯一解,而真正的是跨大陆的岩石圈-地幔动力学和变革体系,即跨大陆构造(transcontinental tectonics)(Wang Yu,2025)。

(5)大陆的性质———刚性与非刚性,软弱带与断裂带的愈合(克拉通化);层圈状变形与成分-结构-热状态的差异性。

(6)岩石圈-地幔的水平动力与垂直动力,以及相应的水平-垂直-旋转活动状态。

所有这些集成到跨大陆构造,即全球构造,亦即:全球构造=跨大陆构造=板块构造+陆内构造。陆内构造包括:超大陆的形成与裂解、板块移动中的大陆变形与改造、板块俯冲碰撞时的大陆变形与改造、陆内造山等。

(1)板块构造理论的发展:大洋板块都是推断,只有碰撞带中的残留物质,并没有完整的证据链,因此即使显生宙的板块运动的复原都是建立在推测基础上的产物。大陆具有完整的从裂解—漂移—大陆汇聚—改造的依据,因此需强化大陆构造,特别是大陆内部构造的研究。

(2)面对人类的可持续发展:生物多样化,以人类活动的大陆为主。

(3)矿产,灾害的出现,如地震,火山活动是大陆上最为重要的大地构造研究领域。

(4)气候-环境的变化,主要以大洋-大陆,板块,洋流变化的研究,而对区域性局域性的气候变化与区域造山带、盆地的形成等并没有过多研究。

4.1 思维方式

中国大地构造研究的问题和争议只是表象,并没有涉及到地球演化的本质问题,需从物质-时间-空间-运动-力五个维度分析。中国大地构造研究理论水平的提升和发展需要在基本的方面改变思维,而不是从现象分析到模式研究。具体可能体现在以下几个方面:

(1)地球系统而非岩石圈单一的研究:任纪舜等“从地槽-地台说、板块构造说到地球系统多圈层构造观”(任纪舜等,2017),“地球系统多圈层构造观的基本内涵”(任纪舜等,2019)和“地球系统多圈层构造观”(任纪舜等,2022),提出了从地球系统演化角度来研究和思考大地构造,从地球系统科学观点出发(任纪舜等,2024):强调“要把地球的各个圈层,包括大气圈、水圈、生物圈、岩石圈以及地球内部各圈层作为一个整体”,“用时空四维的、流动的观点进行研究”;“研究中要高度重视地球各圈层之间的相互作用和相对运动。高度重视壳幔组成和结构的不均一性”;提出寻找消失的大陆的科学命题;“强调从全球动力学角度研究大地构造演化的过程,不仅要考虑地球本身的各种因素,而且要考虑宇宙因素的作用和影响”。

(2)地质过程的完整性与过渡性阶段,不是“非黑即白”:如造山带的四个过程,以及最后过程中的细化(WangYu,2025)。裂谷形成的过程,从初始破裂到洋壳的形成同样需要细化。

(3)避免从模式到模式,亦即在已有的“工作模式”下进行资料收集与分析。

(4)不能用单一的或板块构造为唯一的工作模式:板块的起源、大陆的起源、超大陆的形成与复原等,大陆构造或陆内构造是最好的研究领域。

(5)地幔动力过程的复杂性而非地幔对流是唯一方式:板块构造的演化过程、威尔逊旋回的真正过程需从地幔动力学中发现。单纯的以板块构造为指导,地幔对流并不能解决大陆构造和全球构造的不同过程。上述问题或研究方面,在"Intracontinental Tectonicsand Orogeny”(Wang Yu,2025)一书中有详细的分析。

除此而外,杨天南等(2022)提出了造山带研究的范式转变,如精细造山带的解析。近年来强调的数值模拟(如G-plate)以及深时地球演化等。总体上,研究中需强调以力的来源、转换和作用于物质的时间-空间变化为主导的大地构造研究,即强调其物理和化学过程为主导。

4.2 大地构造研究领域或研究方向

张国伟等提出了以大陆或陆内构造为主的研究:大陆构造或陆内构造具有全球普遍性,是人类活动的主要场所。张国伟等多次强调大陆地质、大构造及大陆动力学研究的重要性,提出研究的几个方面:①大陆的特征属性、起源与成因;②早期陆壳的组成、结构与演化及动力学问题;③大陆生长与保存和大陆及超大陆与板块构造的关系;④大陆与地球系统及生命演化关系研究;⑤大陆构造与大陆流变学研究。

从全球构造的角度来看,板块构造学并不是唯一的地球动力研究理论基础。而大陆构造研究、大陆的性质可以有效地分析板块的起源、大陆的性质结构、成分和热结构的形成和演化,从而探索超大陆的形成与裂解。地幔动力过程可能是全球构造的主要动力源,虽然有人讨论到地球系统或外来天体的动力作用,然而地幔动力并不是只有地幔对流。实际上地幔的多层次水平流动,局部地区的旋转可能是形成全球构造的主要力源。地幔在水平流动过完程中可发生向上和向下的流动(upweling and downwelling),而且地幔对流+地幔平流(mantleconvection and advection)可以有效地解决不同尺度和全球格局的大地构造问题。

以陆内构造或大陆构造为主要的研究领域,并结合板块构造,中国大地构造研究的重要的研究领域包括:

(1)板块构造代表不了全球构造,需要从板块构造与陆内构造相关性、以及从跨大陆角度研究全球构造。

(2)地幔动力学,不是简单的地幔对流,还有地幔水平流动、涡流,旋转,以及地幔挤出作用等;地幔的向上和向下流动可能是裂谷和造山作用的两个极端。

(3)大陆地壳-岩石圈与大洋地壳-岩石圈的差异性;过渡型岩石圈-地壳,不是简单的大洋或大陆岩石圈,而是在全球大地构造演化中的作用。在有关过渡型构造或岩石圈,地壳或岩石圈、地幔中的残留物的作用和意义方面,已经有了一些研究(Brovarone et al.,2011;Jammes et al.,2012;Heron et al.,2016;Norton et al.,2016;Wang Yu,2025)。大陆及大洋岩石圈的刚性与非刚性、稳定性与不稳定性方面的研究已取得重要的进展(Kusznir et al.,1982;Zoback et al.,1985;Johnston,1992;Burov et al.,1998;Molnar et al.,2004;Pysklywec et al.,2004;Llana-Funez et al.,2007;Shrbert,2015;Ola et al.,2016;Levandowski et al.,2018;DeGromard et al.,2019;Thybo et al.,2019;Gernon et al.,2024)。

(4)裂谷形成的过程:从裂谷到大洋的全方位的分析,不仅是分析和研究其片断(图1)。

(5)应变(构造)-岩石-流体-热角度分析大地构造的本质,而不仅是现象的描述。

(6)构造格局及构造背景的转换,涉及到的大地构造问题。

(7)远场应力与近场应力,大地构造研究所面临的基本方面的分析和研究;亦即在板块构造、大陆构造研究中的应力传递及构造格局变迁。

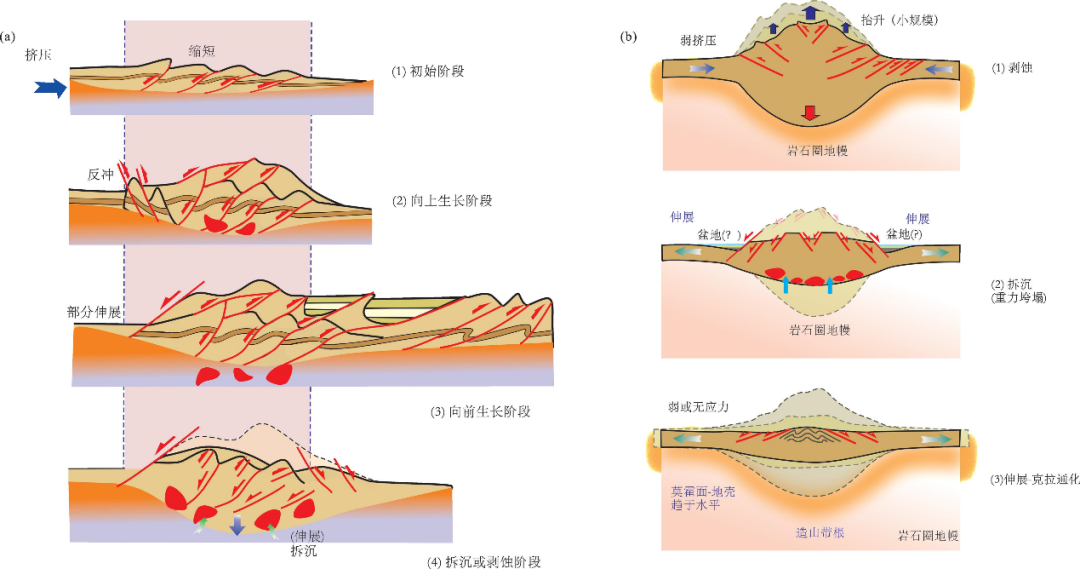

(8)造山过程与盆地形成的本质和过程(图2):造山带的活化、盆地的叠加,亦即叠覆构造、叠合盆地的机的研究与分析等。叠覆构造与叠覆盆地,以及共轴与非共轴叠加造山-构造过程已经有了一些研究(Wang Yu et al.,2011;何登发,2022;Wang Yu,2025)。

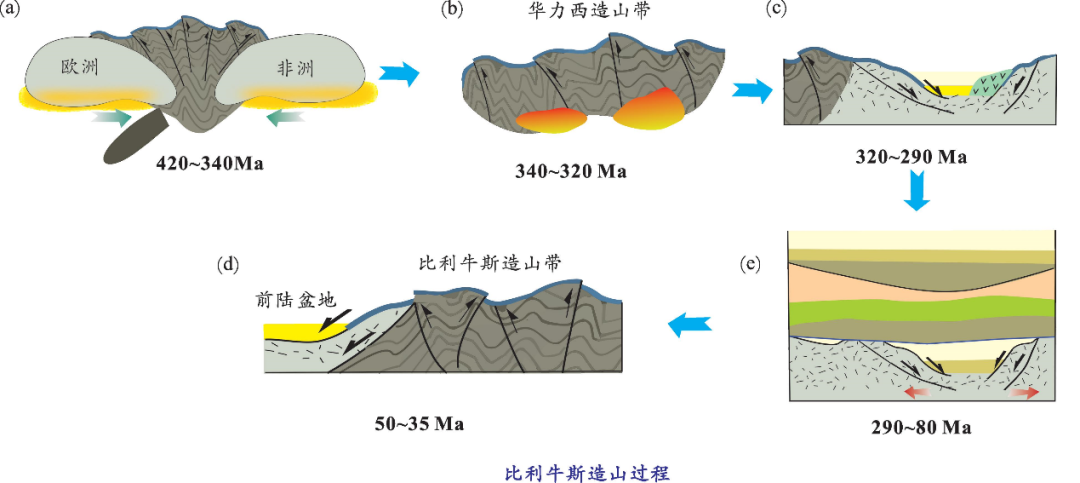

(9)构造事件及构造过程的本质,如加里东、海西事件等,以及造山带的反转、再造山等(图3)。

(10)洋-陆相互作用,亦即固体的大陆和流体大洋的相互作用,不是简单意义上的洋板块与大陆板块的相互作用。有关内部构造的研究及对流体-应力-物质相互作用已经有了一些研究(Aitken et al.,2009a,b;Agrawal et al.,2024)。

(11)地球系统的层圈状作用,不管是大陆,还是地幔动力作用过程中,不仅有层圈间的物质交换、能量交换,还有大陆岩石圈、软流圈多层次的水平剪切作用,能量的传递等。

(12)对大陆岩石圈结构、残留的陆核等问题的深入研究,可有效分析大陆的起源、板块的起源以及超大陆的形成和裂解,克拉通形成和形成后的伸展、挤压作用等。如大氧化事件>C-N-O循环等;

(13)地幔动力过程与大陆内部构造过程的内在联系。地幔的水平流动,不仅局限于软流圈的水平流动(Duvernay et al.,2021;Zhu Rixiang et al.,2021)。有关地幔柱是否存在(Foulger et al.,2003,2005),需要进一步研究。

(14)陆内构造或造山的深入研究,应该作为核心的科学目标。有关大陆内部构造的研究(Hancock,1994;Ziegler et al.,1995,1998;Miler et al.,2001;Acosta-Nagle et al.,2012;Santimano et al.,2012;Zhu Rixiang et al.,2021;Chen Hanlin et al.,2022)。有关陆内或板内造山的研究(Duf et al.,1974;Beauchamp et al.,1996;Cloetingh et al.,2002,2008;崔盛卿等,2006;Faure et al.,2008;Buiter et al.,2009;Burov et al.,2009;Sheppard et al.,2010;Brown et al.,2014;董树文等,2014;Raimondo et al.,2014;Craddock et al.,2017;Silva et al.,2018;Li Tingdong et al.,2022)。对造山带的划分(Zwart,1967,1969;Cawood et al.,2009;Zheng Yongfei et al.,2017),板块构造所强调的大陆边缘造山(Dewey et al.,1970;Dewey et al.,1974;Beaumont et al.,1996;Burg et al.,1997;Dewey,2005;Cawood et al.,2009,2022;Johnson et al.,2012)等有了系统的划分。

致谢:作为任纪舜先生的学生,倍感荣幸能够在他的指导下,深入探索地质学的广阔天地。任先生不仅是中国大地构造学的发展者和开拓者,更是世界知名的杰出地质学家。他不仅是我们的学术导师,也是人生道路上的引领者。仅此致敬任先生对中国大地构造研究的卓越贡献。感谢审稿人提出重要且有意义的建议与意见。

原文来源:王瑜,孙立新,孙君一,周丽云,王树志.2025.中国大地构造研究的关键问题与未来发展.地质学报,99(1):139〜149